Chapitre 19 – Retour – Chapitre 21

Chapitre 20

Transmettre le métier de paysagiste concepteur

(1946-1974)

Comment le métier de paysagiste a-t-il été transmis dans les enseignements de la Section du paysage et de l’art des jardins de l’ENSH de Versailles ? Des paysagistes parlent de ce sujet mal connu.

Trois paysagistes se souviennent – L’expérience de Jacques Sgard – Conversation avec un paysagiste enseignant

Trois paysagistes se souviennent

4 mai 2019 dans l’amphithéâtre de l’école. Les élèves écoutent Jacques Coulon, Jean-Pierre Clarac et Alexandre Chemetoff parler de leur métier de paysagiste. Ces trois praticiens confirmés ont un point commun. Ils ont suivi la même formation de la Section du paysage et de l’art des jardins de l’ENSH (1946-1974). Les deux premiers sont entrés à l’Ecole en 1969 et le troisième l’année suivante. Ils ont été les élèves de Michel Corajoud et de Jacques Simon à la fin de la formation dispensée dans la Section du paysage et de l’Art des jardins de l’ENSH.

Cinquante ans après leur formation, que disent-ils de l’enseignement et de leur métier qu’ils ont exercé de manière très différente ?1

Né en 1947 à Paris, Jacques Coulon est issu, avant la Section, d’une formation à l’École des Arts décoratifs et à celle des Beaux-Arts. M. Rumelhart qui lui a consacré un long article en 2002 dans Créateurs de jardins et de paysage le décrit comme un créateur empirique de formes, un homme de projet, soucieux d’inventer des chemins parallèles et originaux. Il écrit en le citant : « Le projet, qui « permet de continuer à apprendre sur le tas », est « plus largement compris comme un humus à partir duquel peut se construire une partie de la réflexion sur le paysage » (p. 310). J. Coulon s’intéresse à la forme « surtout dans la mesure où elle parle du temps ou le met en scène» (p. 311).

Parc de la Seille, Jacques Coulon et Laure Planchais, paysagistes concepteurs, 2003. D’après une image de l’ Agence Planchais.

Né en 1948 à Pamiers (Ariège), Jean-Pierre Clarac est issu d’une famille de maraichers et de pépiniéristes installée au pied des Pyrénées ariégeoises depuis cinq générations. Après sa formation au paysagisme d’aménagement au CNERP (Centre national d’étude et de recherche du paysage) en 1973-74, il fonde son agence libérale (avec notamment des réalisations d’espaces publics commanditées par l’EPAREB). Il devient, comme Jacques Coulon, enseignant (à partir de 1988) à l’ENSP et paysagiste conseil de l’État à partir de 2007.

Né en 1950, Alexandre Chemetoff est paysagiste DPLG, architecte et urbaniste. Il est le fils de l’architecte Paul Chemetoff. « Il réalise aujourd’hui des études et des opérations de maîtrise d’œuvre qui illustrent son approche pluridisciplinaire associant parfois dans une même réalisation architecture, construction, urbanisme, espaces publics et paysage dans un souci de compréhension globale des phénomènes de transformation du territoire : du détail à la grande échelle. (…). « Il conçoit la pratique de son métier comme un engagement dans le monde. Le programme est une question posée, le site un lieu de ressources et le projet une façon de changer les règles du jeu » (…). Wikipédia.

Place Napoléon, La Roche-sur-Yon, A. Chemetoff, paysagiste concepteur, d’après une image Wikipedia.

Ces trois paysagistes sont des concepteurs maîtres d’œuvre s’inscrivant dans la tradition professionnelle des « architectes paysagistes », aujourd’hui des « paysagistes concepteurs ». Jean-Pierre Clarac se distingue par le savoir conseiller les maîtres d’ouvrages (les élus) à l’échelle territoriale. J. Coulon revendique le design des formes paysagères et A. Chemetoff s’est inscrit dans les trois chemins de l’architecture, de l‘urbanisme et du paysage.

Avant d’entrer à l’ENSH, leurs chemins personnels sont très différents, mais tous ont connu les soubresauts des mouvements étudiants de mai 1968.

J. Coulon est un Parisien, élève du sculpteur Etienne Martin à l’École des Beaux-Arts. Il passe deux années dans la Section sans s’intéresser vraiment aux enseignements techniques de l’ENSH. J’étais, dit-il, dans le monde de la forme et non de la matière, et pour moi le projet (de paysage) reliait la forme et la matière. « On travaillait sur tout, sans réflexions fondamentales (…) C’est en faisant qu’on voyait ce qu’on avait à faire. L’idée de faire beau, de décorer, d’embellir ne se posait pas. On n’en parlait pas ». La rupture avec le modèle historique du jardin paysager s’imposait à lui, moins comme un refus radical qu’en tant qu’évidence de la recherche d’une alternative à inventer par l’expérience. Sans doute était-il convaincu que les savoirs savants pouvaient être remplacés par des observations de bon sens, que l’écoulement de l’eau sur une pente pouvait se passer des équations de Bernouilli enseignées par l’ingénieur J.-M. Lemoyne de Forges. Ou bien que pour distinguer les poiriers des pommiers en hiver, il suffisait de regarder les fruits sur le sol au lieu d’ausculter l’anatomie des bourgeons enseignée par le botaniste M. Rumelhart.

De son côté, Alexandre Chemetoff se souvient : « On avait des cours communs avec les élèves ingénieurs, d’hydraulique, de botanique, de floriculture, de nivellement ou de pépinières, mais pas d’écologie (au sens d’aujourd’hui). Cette connaissance botanique, des espèces, des variétés, des cultivars, transmise par les professeurs de l’École d’Horticulture : R. Bossard, P. Cuisance et C. Chaux nous paraissait illimitée, infinie. »

Après 1970, des enseignants nouveaux, étrangers ou non au berceau horticole, sont arrivés dans la Section : M. Corajoud et J. Simon. « Ils ont ouvert la formation sur le monde. Ils disaient : le projet c’est ce que vous vendez avec les végétaux (…). Mais les projets étaient limités aux parcs et aux jardins, c’était très conservateur, et même réactionnaire ».

La Section finissante avait été ébranlée par les révoltes étudiantes de mai 1968. Ses élèves comme ses enseignants étaient en grève quasi permanente. J. Sgard avait démissionné et cofondé le Centre national d’étude et de recherche du paysage (CNERP). Un premier projet d’institut du paysage échouait en 1972. L’ENSH fut de fait le théâtre d’un « choc culturel » entre le savoir scientifique et technique horticole, et la réflexion critique des jeunes enseignants de projet. Ces derniers, qui étaient issus de l’Atelier d’architecture et d’urbanisme de Paris (AUA), succédaient aux anciens enseignants de projet (T. Leveau, J. Sgard, J.-C. Saint-Maurice, G. Samel, A. Audias notamment).

Comme ses deux collègues, J.-P. Clarac est un concepteur maître d’œuvre. Il s’en distingue par deux traits : il est familier, par atavisme, du monde horticole et, par sa formation au CNERP, du « Grand Paysage ». D’ailleurs, au cours de leur formation à l’ENSH, il a fait bénéficier J. Coulon de sa compétence botanique, lequel le lui a bien rendu en l’aidant en dessin. Il rappelle le rôle qu’a joué le professeur de botanique et d’écologie de l’ENSH Jacques Montégut : « Il nous a appris le sens des plantes, de l’écologie et de la nature ; il nous montrait l’histoire séculaire des sites grâce au pouvoir indicateur des plantes ». J. Montégut enseignait également la biogéographie au CNERP. J.-P. Clarac en avait retenu les notions de saltus (l’espace pastoral commun des campagnes méditerranéennes distinct de l’ager et de la silva) pour penser l’aménagement des 3000 hectares du site de Sophia-Antipolis. Et aujourd’hui, le « penser les usages en commun » et la préservation des ressources naturelles sont devenus pour lui les fondements des projets de paysage.

Dans les trois cas, la pensée du projet est une « pensée de l’action » qui reformule les questions relatives au devenir du site de projet, quelle qu’en soit l’échelle spatiale. Les discours des trois praticiens ne s’appuient pas ou peu sur des connaissances scientifiques (biologiques, biotechniques ou sociologiques). Parfois ils évoquent des analyses philosophiques et éthiques globalisantes, de la même façon que les architectes qui cherchent à théoriser leurs pratiques. J.-P. Clarac approuve par exemple l’idée de « sub-urbanisme » du philosophe Sébastien Marot qui met en évidence la nécessité du soin des sites et le rôle des paysagistes. Tout autant que, selon les situations, « sont écoutés les points de vue de l’archéologue ou du chasseur, et reconnues les forces de la nature (qui gagnent toujours) ».

Sont-ils d’accord pour admettre comme J. Coulon que le paysage et le jardinage « ce sont d’abord des évènements à regarder » ? Une inondation, dit ce dernier, est autant un événement visuel qu’une catastrophe car « même la vie de tous les jours est un évènement qui mérite d’être regardé ». Le paysagiste, conviennent-ils, se donne la mission d’assembler de manière cohérente les formes à voir qui vont marquer le territoire commun à ses usagers : « Nous, on peut faire avancer les choses, en fabriquant la qualité des choses (des espaces) pour répondre, a minima, aux besoins fondamentaux de la société : de nourriture, d’air et d’eau ». Tous récusent fermement la compétence du paysagiste décorateur que la société et les pouvoirs politiques leur avait assignée au moment de leur formation. Et qu’ils ont su remettre en question et redéfinir tout au long de leur carrière.

Né en 1929, formé dans la Section du paysage et de l’art des jardins de l’EN(S)H, puis enseignant (ENSH et ENSP) jusqu’à aujourd’hui, Jacques Sgard est le plus ancien et le plus expérimenté des paysagistes urbanistes français.

La Section du paysage et de l’art des jardins de l’Ecole nationale d’horticulture (ENH) de Versailles a recruté ses premiers élèves en octobre 1946 : six ingénieurs horticoles diplômés de l’ENH qui feront leurs études en un an. La Section leur était destinée : la demande avait été formulée auprès du ministère de l’Agriculture par plusieurs canaux : au début des années 1930 par le comité d’art des jardins de la SNHF et par la société française d’art des jardins (Achille Duchêne), puis par Ferdinand Duprat (professeur d’architecture des jardins et d’urbanisme à l’ENH de Versailles), et par Robert Joffet, conservateur en chef des jardins et espaces verts de Paris.

À la rentrée de l’année scolaire 1947-48, six autres élèves sont admis dont trois ingénieurs horticoles. Parmi les non ingénieurs, « un bachelier avec de réelles aptitudes au dessin, mais sans connaissances botaniques et horticoles » est sélectionné avec un traitement de faveur. Il s’agit de Jacques Sgard qui avait alors 18 ans. Le directeur Jean Lenfant lui propose une année comme auditeur libre pour acquérir les connaissances horticoles nécessaires après sa sortie de la Section. Faveur (non reproductible décide le conseil des enseignants du 12 juillet 1948) qu’il mettra à profit comme « cuscute2 » après sa formation en un an.

Il bénéficia, en deux ans, des enseignements d’ateliers de l’architecte de jardins et urbaniste André Riousse, de l’architecte et urbaniste Roger Puget, de l’expérience de l’ingénieur horticole (élève de Ferdinand Duprat) Albert Audias, de l’érudition botanique de Henri Thébaud en connaissance et utilisation des végétaux, des cours de l’historienne des jardins Marguerite Charageat, de la formation technique de Robert Brice et Jean-Paul Bernard, ainsi que des cours de dessin de René Enard.

Autant de disciplines (12), qui complétaient la formation de l’ingénieur horticole auquel avaient été déjà enseignées les matières scientifiques (botanique, physique, chimie, mathématiques), biotechniques (arboriculture, floriculture, pépinières, maraichage), et économiques. En développant l’histoire des jardins qui était dispensée par le professeur d’architecture des jardins, et le dessin artistique. En conservant quelques matières techniques (nivellement, levée de plans, utilisation des végétaux dans les projets). Et surtout en créant des ateliers de projets et des cours d’urbanisme, la nouvelle formation de paysagiste était fondée sur un approfondissement de la compétence de concepteur.

À la fin de l’année scolaire, les élèves sortant (dont J. Sgard et J.-B. Perrin) obtiennent brillamment le certificat d’études de la Section. Les travaux remis donnent entière satisfaction à M. Charageat : « Ils ont valeur d’une thèse ».

Néanmoins, « on n’apprenait pas grand-chose, c’était un peu léger » juge J. Sgard, soixante-dix ans après3. Cette formation nouvelle n’avait que deux années d’expériences …

À la fin de l’année 1949, il n’avait pas trouvé le stage qui était nécessaire, suivi du concours en loge, pour obtenir le titre de paysagiste diplômé par le ministère de l’Agriculture. En novembre 1950, il est néanmoins autorisé à s’inscrire aux épreuves de ce concours en loge. Ce dernier comprenait une partie éliminatoire (un projet de composition à présenter sous forme d’esquisses), un projet technique et un projet de plantation entre autres pièces techniques. Il obtient le titre en 1953 (ou 1952).

Puis, après des cours par correspondance auprès de l’Institut d’urbanisme de Paris, et ayant obtenu une bourse universitaire d’étude, il part en vélo aux Pays-Bas en 1954.

Sous la conduite du paysagiste Jan This Peter Bijouhwer (1898-1974), il découvre les projets néerlandais, notamment ceux de la reconstruction, des plans de paysage et de développement rural, et des polders comme celui de l’Isselmeer. En 1958, il soutient sous la direction de l’urbaniste Jean Royer, une « thèse » de fin d’étude, intitulée Récréation et espace vert aux Pays-Bas4 .

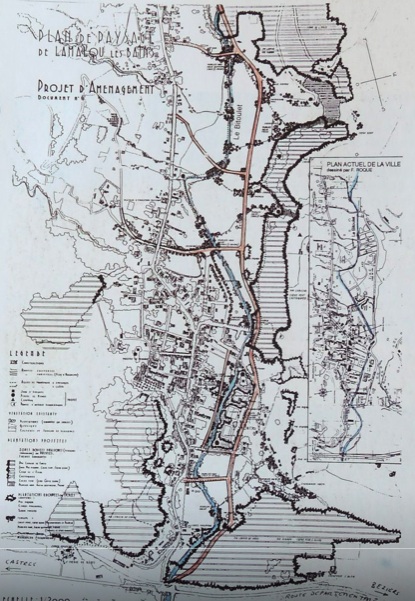

Puis il poursuit sa carrière avec les jeunes paysagistes Pierre Roulet et Jean-Claude Saint-Maurice, carrière qu’il avait déjà commencée seul avec le plan de paysage de la station thermale de Lamalou-les-Bains (Hérault) en 1955.

Plan du projet d’aménagement de Lamalou-les-Bains, 1955. Source: Annette Vigny, Jacques Sgard paysagiste et urbaniste, Liège, Mardaga, 1995, d’après S. Keravel, L’approche planificatrice de Jacques Sgard, références et réalisation.

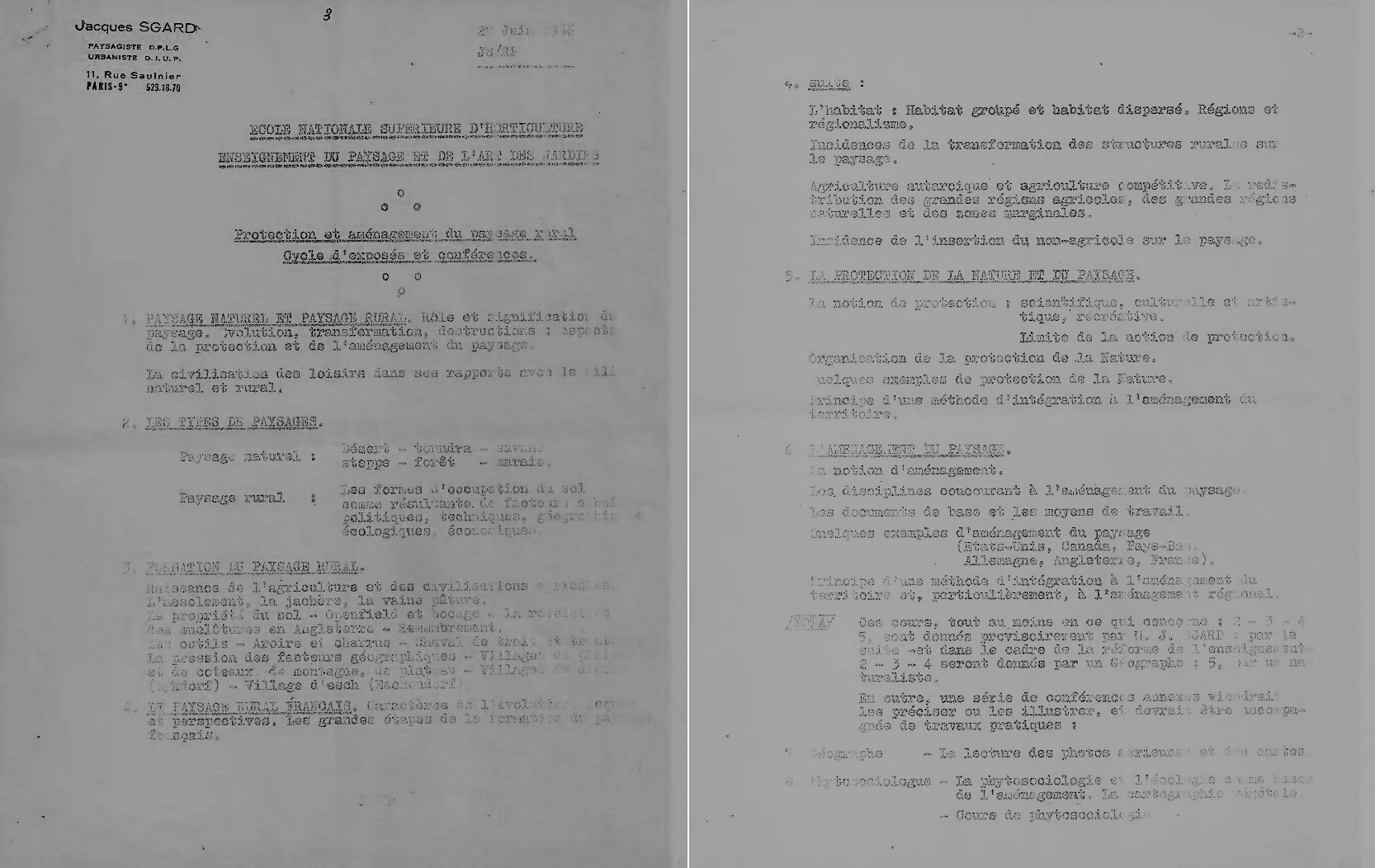

C’est en 1963 qu’il revient dans la Section comme enseignant d’atelier, appelé avec J.-C. Saint-Maurice par le directeur de l’ENSH Etienne Le Guélinel (voir ci dessous le plan du cycle de cours qu’il a proposé), puis les années suivantes avec P. Roulet, G. Samel, B. Lassus et P. Dauvergne. Il démissionne de ses fonctions d’enseignant en 1968 au moment des grèves étudiantes et enseignantes qui affectent la Section. Surtout en raison du manque flagrant de moyens financiers et d’autonomie de la Section qui, de plus, ne dispose pas d’enseignants titulaires comme l’ENSH.

Plan du cycle de conférences : Protection et aménagement du paysage rural, J. Sgard, 29 juin 1966, archives ENSP

La proposition prévoit 1/ Paysage naturel et paysage rural 2/Les types de paysage 3/ La formation du paysage rural 4/ Le paysage rural français 5/La protection de la nature et du paysage 6/ L’aménagement du paysage 7/ La lecture des photos aériennes et des cartes 8/La phytosociologie et l’écologie comme base de l’aménagement 9/Urbanisme et aménagement régional 9/Sociologie des loisirs de plein air 10/Techniques forestières et aménagement

Parc du Bois des pins, Beyrouth, J. Sgard paysagiste et urbaniste, A. Vigny, 1995

De 1969 à 1974, le « schisme » naissant du « paysagisme d’aménagement » au sein de la Section se traduit par la création du GERP (groupe d’étude et de recherche sur le paysage), de l’association « Paysages » en 1972, puis du CNERP (Centre national d’étude et de recherche du paysage) en 1974 où il se réinvestit comme enseignant jusqu’à sa fermeture en 1979. Il contribue ainsi à former l’agronome Y. Luginbühl, les paysagistes A. Levavasseur, J.P. Saurin, H. Lambert et J.-P. Clarac, et l’ingénieur du Génie rural, des eaux et des forêts B. Fischesser, entre autres5.

En 1976, l’ENSP est créée après la disparition de la Section en 1974. J. Sgard revient alors enseigner dans la quatrième et dernière année de formation à partir de 1983. Presque chaque année pendant trente ans, il encadrera un atelier pédagogique régional (une étude paysagère en situation de commande publique réelle) et un ou deux mémoires de fin d’étude.

Conversation avec un paysagiste enseignant

L’architecture de paysage (landscape architecture en anglais), dite parfois paysagisme en français, ou plus simplement pour les paysagistes concepteurs, « le paysage », est à l’origine un métier (dessinateur et réalisateur de jardins) qui s’est professionnalisé à la fin du siècle dernier. À partir de 2016, il est devenu une profession réglementée par l’État, comme les architectes, les médecins ou les notaires.

Comment ses multiples compétences ont-elles été transmises ? Nous n’en avons qu’une idée assez vague, même si l’histoire de l’école de Versailles, la plus ancienne des cinq écoles actuelles de paysagistes concepteurs, commence à être connue6. Que dit un paysagiste enseignant de son enseignement d’atelier ? Nous ne le savons que par les intitulés des programmes pédagogiques des ateliers, les textes introductifs, les projets produits par les ateliers, les notes attribuées aux élèves, quelques textes fondateurs comme ceux de M. Corajoud (Lettre aux étudiants, 20007) et les souvenirs des étudiants et des enseignants. Ce qui est largement insuffisant pour rendre compte de la pratique réelle de transmission des savoirs.

Pour commencer à en parler, j’ai choisi d’imaginer un entretien fictif entre un enseignant paysagiste imaginaire (Jean), inspiré en partie par les figures de Jacques Sgard et de Pierre Dauvergne, et un journaliste curieux (Auguste).

Auguste : Vous êtes l’un des plus expérimentés parmi les paysagistes enseignants d’ateliers en France. Dans l’école de Versailles où vous avez été élève, vous avez enseigné depuis 1963. Comment enseignait-on dans les ateliers de projet avant cette date ?

Jean : Avant la création de l’École d’horticulture de Versailles en 1873, le métier d’architecte paysagiste ou plutôt de maître jardinier s’apprenait « sur le tas », c’est-à-dire en situation professionnelle réelle. C’était un apprentissage auprès de praticiens confirmés. Souvent cela se passait dans le milieu familial. Le père d’André Le Nôtre était jardinier ordinaire du roi Louis XIII chargé de l’entretien du jardin des Tuileries. Il portait le titre de dessinateur des plans et jardins. Son fils apprit le dessin pendant six ans dans l’atelier du peintre Simon Vouet, puis la perspective et l’architecture auprès de François Mansart, (Jules-Hardouin était son petit neveu).

Au XIXe siècle, le paysagiste Jean-Pierre Barillet-Deschamps était fils de jardinier. Grâce à son beau-père, il développa à Bordeaux une entreprise horticole où il multiplia de nombreuses espèces exotiques. Appelé par l’ingénieur A. Alphand, il devint le premier jardinier en chef du service des promenades et plantations de la ville de Paris.

A. : Comment apprenait-on à dessiner un jardin à cette époque ?

J. : Je n’y étais pas… Mais j’imagine que l’on imitait beaucoup des plans existants. On les recopiait en les adaptant aux situations. À l’époque de Le Nôtre, les traités de Claude Mollet et de Jacques Boyceau de la Baraudière étaient bien connus. C’était un peu des catalogues où chacun puisait son inspiration. La vogue européenne des jardins réguliers dits « à la française » au XVIIIe siècle a été facilitée par la circulation des plans, parfois même sans que le site à aménager soit connu de l’auteur. Il en a été de même pour les jardins irréguliers (anglo-chinois, paysagers ou à l’anglaise) à partir du début du XIXe siècle.

Dessiner était l’apanage des jardiniers dessinateurs ; comment apprenaient-ils à réaliser le projet ?

Là encore je n’y étais pas. Mais, comme aujourd’hui, il s’associait, j’imagine, à d’autres compétences. À l’époque de Le Nôtre, les fontainiers, géomètres et topographes savaient maitriser l’écoulement des eaux, les drainages et les terrassements. Les travaux étaient souvent herculéens. Ils se faisaient à bras d’hommes avec des brouettes et des charrettes. Les machines étaient rares. Il leur fallait beaucoup de contremaitres pour encadrer des centaines d’ouvriers et contrôler la conformité des travaux aux projets.

C’est vrai, il n’y avait pas d’école, c’était l’expérience des jardiniers dessinateurs et maitres d’œuvre, leurs succès et leurs échecs, qui leur apprenaient leur métier d’architecte de jardins avec les géomètres et les fontainiers.

En 1874, l’École d’horticulture de Versailles est créée au Potager du roi. Une chaire d’architecture des jardins et des serres est mise en place. Qu’est ce qui change dans la formation de ceux qui s’appelleront ensuite architecte paysagiste ? N’avaient-ils pas un diplôme d’ingénieur en horticulture ?

Les historiens pourraient répondre mieux que moi. Ce que je sais c’est que les premiers enseignants de cette chaire étaient, je crois, tous des ingénieurs des Ponts et Chaussées, ou des Arts et Manufactures, sauf Edouard André. Mais ils avaient une formation artistique, historique, technique et pratique acquise autant à l’école que dans les services des promenades de Paris.

À l’école de Versailles, les étudiants ont bénéficié très tôt, je pense, de toutes les connaissances de l’époque nécessaires à un projet d’architecture de jardin et à sa réalisation. Ils apprenaient la botanique, la comptabilité, les techniques horticoles, le dessin, les levées de plans, le nivellement et l’histoire de l’art et de l’art des jardins. Ils visitaient des expositions, des musées, des chantiers et des pépinières et voyageaient un peu à travers la France et l’Europe. C’était le rôle des professeurs d’architecture des jardins de les accompagner dans le dessin de projets qui se terminaient toujours par un plan masse, un plan de plantation et une évaluation des coûts des travaux (entre autres documents techniques). Le traité d’Edouard André de 1879 est resté la référence essentielle des étudiants de l’école pendant environ un siècle. Il donnait des règles d’organisation de l’espace de projet que les élèves ingénieurs devaient respecter, mais toujours adapter au site à aménager.

Ce qui a changé avec l’école, à mon avis, c’est de réunir dans un même lieu, tous les savoirs et savoir-faire nécessaires aux élèves paysagistes. L’atelier de projet, ou ce qui en tenait lieu, n’était pas cependant un lieu central pour les élèves ingénieurs horticoles. Le nombre d’heures de cours d’architecture de jardin était très réduit (25 leçons) et en fin de formation. Le modèle d’enseignement qui s’est imposé ensuite à l’ENSH, surtout après la deuxième guerre mondiale, était très lié à la culture scientifique des ingénieurs, puis à la recherche académique. Les paysagistes ingénieurs ont été alors beaucoup moins bien formés à la conception des projets, mais beaucoup mieux à la gestion des parcs et des jardins.

Vous suivez pendant deux ans la formation de la Section du paysage et de l’art des jardins de l’ENH. Vous souvenez vous de l’apprentissage des projets en ateliers ?

Un peu, mais c’est très lointain. On était six, installés dans l’actuelle salle du Potager du bâtiment de la Figuerie. Cette formation courte était faite pour les ingénieurs horticoles qui avaient suivi l’enseignement d’architecture des jardins de Ferdinand Duprat, avant et pendant la guerre. Un de ces ingénieurs venait des services municipaux de Robert Joffet à Paris.

Ceux qui enseignaient le projet, c’était des architectes qui avait pratiqué la conception et la réalisation de jardins ou l’urbanisme. André Riousse, élève de Forestier, nous apprenait à composer l’espace du projet à la lumière des modèles de l’art et de l’art des jardins qu’évoquait l’historienne Marguerite Charageat. Robert Puget apportait l’échelle du projet urbain et les principes de l’urbanisme réglementaire. Les apports techniques venaient des ingénieurs horticoles comme Albert Audias, un collaborateur de Ferdinand Duprat, et de Robert Brice.

C’était les bases élémentaires du métier. L’essentiel je l’ai appris après, par la pratique, « sur le tas », au début c’était très formel avec ensuite, après l’école, le concours en loge pour porter le titre de paysagiste.

Au début des années 1960, le directeur de l’ENSH vous appelle pour enseigner dans la Section. Quel a été votre rôle d’enseignant ?

J’ai appris ensuite que j’avais été pressenti dès 1961, mais que le conseil des enseignants m’avait trouvé trop jeune pour enseigner. La Section était en mauvaise posture depuis le milieu des années 1950. Les ingénieurs n’étaient plus candidats et le marché des paysagistes décollait à peine. Mais il décollait. Je venais d’obtenir mes premiers chantiers comme l’aménagement des espaces extérieurs d’une ZUP à La Courneuve.

La formation durait deux ans. Ils étaient une dizaine par année, puis en quelques années, l’effectif a doublé sans moyens supplémentaires. On faisait faire des projets liés surtout à la construction de logements. On essayait de faire mieux que les espaces verts habituels, de tenir compte du site, de son relief, des points de vue. Car une autre commande publique apparaissait de plus en plus : le Grand Paysage, c’est ainsi qu’on l’appelait. Je me souviens de Pierre Dauvergne qui était à mon arrivée passionné par ce sujet. Il n’était pas le seul : Francis Teste, Pierre Pillet, Paul Clerc, Philippe Treyve, Alain Levavasseur, se sont ensuite investis dans ce domaine. Certains sont passés par le CNERP. J’utilisais des types de projets que je mettais en œuvre en même temps : les carrières ou les bases de loisirs par exemple. J’accompagnais les travaux d’élèves en leur montrant les possibilités d’un site, et en leur demandant dans le temps de l’atelier d’approfondir un parti prometteur de projet original. Je leur montrais avec des photos des exemples pris en France et en Europe du Nord. Pour les noter, j’évaluais leur progrès au cours de l’atelier, pas nécessairement leurs compétences techniques.

Mais en 1968, j’ai arrêté. On commençait pourtant à avoir des assistants (P. Dauvergne, M. Viollet). Mais cela ne suffisait pas. Les moyens de la Section étaient trop dérisoires et l’ambiance générale devait beaucoup à la contestation étudiante.

Quelles relations aviez-vous avec les autres enseignants de la Section ?

On se voyait peu, sinon dans le conseil des enseignants. Chacun était dans son atelier, le temps d’un encadrement à la table à dessin ou d’un rendu collectif, puis on rejoignait nos agences. Je me souviens un peu de Leveau, il était très distant. Mais beaucoup plus de l’écologue J. Montégut qui nous a rejoint ensuite au CNERP et dans l’étude de la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines (1973-75). Je passais peu de temps à l’école.

En 1972, est créée l’association Paysage dont J. Sgard est le président. Elle préfigure le CNERP. Vos élèves sont des diplômés : paysagiste, agronome, forestier, écologue, géographe ou architecte. Quel a été votre rôle d’enseignant du CNERP à Paris puis à Trappes ?

Nous avions effectivement affaire à des stagiaires déjà diplômés. On les recrutait après un entretien. Nous avions formé un groupe d’orientation scientifique et stratégique avec Lassus, Pérelman, Rossetti, Challet et Dauvergne, entre autres. On animait des séminaires réguliers. On échangeait sur des sujets nouveaux : le paysage polysensoriel, le paysage sonore, la planification écologique venue des pays anglo-saxons et reprise par les chercheurs du CNRS à Montpellier, ou l’interaction des échelles géographiques et de temps. On allait visiter les rives de l’étang de Berre où naissaient les raffineries pétrolières. Les stagiaires participaient aux études de paysage dans le jeune parc naturel régional d’Armorique (le Faou) ou à Sophia-Antipolis dans les Alpes-Maritimes. On était libéré de l’héritage horticole et jardinier.

Le CNERP fonctionnait avec des fonds publics comme une vaste agence qui était payée pour répondre à des commandes publiques. On n’était pas dépaysé. Le transfert de nos expériences d’agence vers le CNERP était naturel. Le travail était collectif chacun apportant ce qu’il savait, et apprenant des autres ce qu’il ne savait pas.

C’était au final la même idée qu’avant l’école : apprendre en marchant, capitaliser l’expérience collective, tenir compte du regard de l’autre, et s’adapter aux nouvelles situations et questions.

Comment se faisait la synthèse de ces études paysagères ? Etait-ce un projet ?

Oui, le savoir de l’étude paysagère, et donc du projet d’action, était construit comme une intention collective. Chacun devait y retrouver ses idées d’action. Ce qui nous réunissait, c’était l’idée que le site, son écologie, son histoire, ses habitants, ses formes, inspiraient les stratégies d’action. Ce n’était évident pour personne. L’architecte du mouvement moderne montrait de son côté tout l’intérêt de la tabula rasa. Le plan d’occupation du sol devait donc intégrer ces nouvelles règles de construction de paysages. Bref, les territoires devaient offrir des paysages acceptables par tous. Ce qui nous désignait des adversaires, à commencer parfois par les élus ou le monde agricole en pleine modernisation.

Y avait-il des désaccords entre vous ?

Oui bien sûr. Au début des années 1970, les écologues pensaient que l’analyse minutieuse des ressources et contraintes des sites devait fonder les projets. Les géographes de l’université de Toulouse découpaient la question paysagère en géosystème, territoire et paysage. Le paysage était alors réduit à une approche sensible, subjective. Certains architectes avaient inventé la sitologie pour conformer l’architecture aux formes du relief. C’était trop simpliste. Ceux qui étaient trop radicaux ou trop idéologues était souvent mis en minorité. Les conflits n’étaient pas rares.

C’était une pensée pragmatique ? Est-elle toujours d’actualité ?

Je le pense. La formation professionnelle se fait à l’occasion de pensées de l’action à imiter ou à inventer. Celle qui est retenue par les commanditaires l’est d’abord en tant que projet. Mais rien ne dit que ce projet sera mis en œuvre. Il faut rester très humble.

C’est pour cela que l’atelier est toujours resté le centre de la formation des paysagistes ; un centre d’apprentissage inclusif, sélectif des autres savoirs et non exclusif. Ce qui dépend beaucoup des chefs d’ateliers. Souvent la porosité des pratiques d’ateliers a été très limitée, ce qui est regrettable.

Au début des années 1980, l’ENSP met en place la formation de quatrième année. Elle créé les ateliers pédagogiques régionaux et vous sollicite comme encadrant de projets. Votre pédagogie a-t-elle changé dans ces ateliers ?

Au CNERP, j’avais à faire à des diplômés de nature très diverses. À l’ENSP, c’était le contraire dans l’année professionnalisante de préparation au diplôme, en deux temps, l’atelier pédagogique régional puis le travail personnel de fin d’étude. C’était complémentaire. Dans l’atelier, l’étudiant répondait à une vraie commande publique en général, et le plus souvent à des échelles variables de territoires, sans perspectives de maitrise d’œuvre immédiate. Puis avec le diplôme et avec plus de liberté, il devait faire la preuve qu’il savait articuler grande et petite échelle d’actions en répondant aux questions qu’il posait. L’un des critères des « bons projets », c’était leur cohérence, mais aussi leur justesse par rapport à la dynamique du site.

Leur formation générale au projet au bout de trois ans était en général suffisante pour élaborer les documents graphiques capables de communiquer des intentions d’action à un client. Et avec plus d’indépendance dans le cas du mémoire (sans client en général)

Dans les deux cas, il suffisait de les accompagner comme, dans une agence, un jeune chef de projet. Certains avaient déjà acquis des réflexes professionnels, d’autres étaient plus hésitants, moins imaginatifs, plus lents. Il fallait les aider, les stimuler, les orienter. La plupart avait des potentialités incroyables. C’était à l’enseignant de projet de les faire s’exprimer.

L’essentiel de la formation des paysagistes aujourd’hui resterait-elle « sur le tas » ?

Oui, d’une certaine façon, mais de manière très différente d’autrefois avant la création de l’école. On apprend vraiment un métier qu’en étant confronté à une situation réelle de travail. Ce que font les ateliers. Mais il faut des bases, des réflexes de pensée de projets, appris à l’école. Il faut surtout d’autres enseignants qui apportent des savoirs non paysagistes que nous n’avons pas.

De mon point de vue, aujourd’hui, avec les grandes transitions du XXIe siècle en cours, il ne peut plus y avoir de règles et de modèles tout faits de projets de paysage. Ni à la façon du traité d’Edouard André, ni à celle trop rigide des planificateurs anglo-saxons des années 1970, et encore moins en cherchant la seule synthèse des disciplines scientifiques concernées d’aujourd’hui. Je crois beaucoup à l’invention permanente des méthodes de projet en restant à l’écoute de ce que nous disent les chercheurs universitaires que nous ne sommes pas.

Nous devons aussi entendre les parties prenantes des projets qui en sont les premiers destinataires.

Il n’est pas exclu non plus de s’inspirer, en matière d’urbanisme paysagiste, des pionniers : F.L. Olmsted et J.-C.-N. Forestier par exemple.

Je me suis plu, pendant toute ma carrière, à répondre à des questions souvent mal posées et à des programmes surchargés ou imprécis qu’il fallait reformuler. C’est l’aptitude à ces réponses localisées et singulières qui est le savoir le plus précieux de notre métier.

C’est cela que nous transmettons.

Depuis que l’école existe, les paysagistes ne sont plus des autodidactes. À Versailles, depuis 1976, on a créé des départements d’enseignement autres que les ateliers. Quelles relations aviez-vous avec les enseignants non paysagistes ?

Dans les ateliers, on n’enseigne pas à dessiner, à cartographier, à réaliser des coupes ou des axonométries. On n’apprend pas l’expression graphique. C’est un métier d’enseignant en soi qui est nécessaire à la formation. On n’apprend ni la botanique et l’écologie végétale, ni le jardinage, les techniques de terrassement ou d’éclairage, et encore moins l’histoire des jardins, le droit ou la géographie, voire la philosophie.

A l’ENSH, puis à l’ENSP, nous nous connaissions, parfois très bien, on se rencontrait dans les conseils d’enseignants, mais nous avons rarement enseigné ensemble.

Est-ce que ces enseignements convenaient à ce qu’en attendaient les responsables d’ateliers ?

Je ne savais pas précisément ce qui était enseigné en dehors des ateliers. Je ne pouvais donc pas le mobiliser dans les ateliers. D’ailleurs ce n’était pas le but des projets. Je constatais seulement les niveaux de compétences des élèves en dessin, en savoirs techniques, historiques, écologiques ou géographiques. Pour moi, ce qui était important, c’était ce qui était utile au projet qu’ils travaillaient. Je me suis rendu compte qu’ils avaient appris, surtout aujourd’hui avec internet, à aller chercher ces connaissances là où il le fallait. Je leur faisais confiance.

Selon les situations de commande, en France ou à l’étranger, nous sommes des architectes de jardin, des planificateurs, des designers ou des producteurs de réseaux verts et aquatiques. Dans tous les cas c’est la forme prise par l’espace qui nous est confiée. Le reste, nous savons le sous-traiter à d’autres.

Je pense aujourd’hui que ces savoirs et savoir-faire relèvent plutôt d’une vaste culture générale adaptée à la profession de paysagiste. Certains sont plus utiles que d’autres. Ils sont sans doute nécessaires sinon nos compétences seraient trop liées à l’atelier, sans capacités à s’inscrire dans un contexte de connaissances et un cadre public très variable. En cela, les élèves ne sont pas seulement des apprentis qui apprennent leur métier avec des professionnels. Ce sont des citoyens responsables concernés par la chose publique, sinon politique.

La formation en agence ou bureau d’étude n’est plus celle du XIXe ou du début du XXe siècle. Elle bénéficie aujourd’hui des savoirs existants et de leur transmission dans l’école. Ils sont sans commune mesure avec ceux d’hier. Ce qui oblige les ateliers à se concentrer sur leurs propres compétences : transmettre l’aptitude à projeter avec le maximum d’imagination et de pertinence.

Cet entretien imaginaire a été réalisé à partir des textes publiés par P. Dauvergne et d’un véritable entretien en 2019 avec Jacques Sgard et Yves Luginbühl qui sera publié dans le prochain chapitre.

Pierre Donadieu

18 février 2020

Bibliographie

P. Donadieu, Histoire de l’ENSP de Versailles : https://topia.fr/2018/03/27/histoire-de-lensp-2/

Notes

1 Les propos cités sont extraits de la conférence organisée à l’ENSP de Versailles le 4 mai 2019 par A. Chemetoff à l’occasion de la première Biennale d’architecture et de paysage de l’Ile-de-France à Versailles.

2 Cuscute : petite plante parasite de la luzerne… surnom utilisé à l’ENH pour désigner les élèves en cours préparatoire au concours d’entrée à la Section.

3 Entretien avec Y. Luginbühl et P. Donadieu le 9 mai 2019.

4 A. Vigny, Jacques Sgard, paysagiste et urbaniste, Liège, Mardaga, 1995, p. 11. Voir également S. Keravel.

5 Voir Y. Luginbühl et P. Dauvergne, « Vers une histoire du CNERP », in Histoire et Mémoire, Topia, 2019

6 Voir Histoire et mémoire de l’ENSP, Topia, 2019