Chapitre 12 – Retour – Chapitre 14

Chapitre 13

L’enseignement de la botanique à l’ENSH et à l’ENSP de Versailles

permanences et changements de l’origine à nos jours

(1874-2000)

Enseigné et enseignant dans ce domaine au Potager du roi, Pierre Donadieu propose un premier éclairage synthétique sur ce sujet méconnu et parfois controversé.

Introduction

La compétence en connaissances botaniques1 a distingué pendant plus d’un siècle les diplômés de l’École d’horticulture de Versailles de ceux des grandes écoles d’agriculture et d’agronomie, et même des universités. Quelles étaient ces connaissances ? Qui les transmettait ? Comment ont-elles changé avec l’évolution des formations, depuis le jardinier, jusqu’à l’ingénieur horticole et au paysagiste concepteur ?

À partir de sa création en 1873, l’école n’a cessé de modifier sa formation2. Dès les années 1910, les diplômés de l’ENH ont commencé à se partager entre deux sensibilités. D’un côté les jardiniers puis les ingénieurs horticoles qui vont conserver, approfondir et diversifier la connaissance horticole et botanique (jusqu’en 1974). On les retrouve aujourd’hui formés, avec une dominante scientifique à Angers (les ingénieurs paysagistes d’Agrocampus ouest) et dans les cursus techniques d’aménagements paysagers (BTS, licence). Dans le domaine du paysagisme, on peut les considérer comme des héritiers lointains des horticulteurs et des paysagistes formés dans les services horticoles de la ville de Paris sous la direction d’ Adolphe Alphand, de Jean-Pierre Barillet-Deschamps, d’Edouard et René-Edouard André, puis de Robert Joffet.

Et de l’autre les (ingénieurs) architectes paysagistes versaillais, et les architectes formés à l’École des Beaux-Arts, et parfois urbanistes. Ces praticiens vont faire valoir, à partir de la première guerre mondiale, leurs compétences de concepteurs de jardins et de jardinistes dans les marchés publics et privés de l’urbanisme et de l’architecture de jardins.

Dans la seconde moitié du XXe siècle, héritiers des « architectes paysagistes » d’avant 1940, les paysagistes DPLG3 versaillais abandonneront la référence exclusive à l’horticulture et aux disciplines scientifiques. Ils se rapprocheront des urbanistes et des architectes en faisant valoir leurs compétences propres de paysagistes libéraux, concepteurs de projets de paysage et de jardin à échelles multiples d’espace et de temps. Ceux d’aujourd’hui (environ 30004) sont les héritiers de Jacques Sgard, Michel Corajoud et Jacques Simon, et souvent ils considèrent André Le Nôtre, et en particulier sa démarche de projet, comme l’une de leurs principales sources d’inspiration. Mais leur compétence de concepteurs de jardins privés sera en pratique marginalisée au profit de la commande publique de qualités du paysage et du cadre de vie urbain et péri urbain.

L’enseignement de la botanique et des disciplines dérivées n’a pas été le même aux jardiniers, aux ingénieurs horticoles et aux paysagistes concepteurs. Et pourtant, une permanence s’imposera : savoir nommer les plantes en latin ou en français. Une survivance désuète ? Non, un trait majeur de l’identité des diplômés versaillais et qui se poursuit autant au Potager du Roi que dans la cité angevine avec Végépolys et Agrocampus ouest.

On peut faire commencer l’histoire botanique et pédagogique du Potager du Roi quelques années après la Révolution5. Car en 1795, « un institut national chargé de recueillir les découvertes et de perfectionner les arts et les sciences » est prévu par la Constitution du 22 août, avec une « école centrale » dans chaque département. Dans cette perspective, en 1798, le botaniste Antoine Richard transfert au Potager les collections botaniques du Trianon mises en place par son père Claude. Une pépinière nationale est créée dans le Clos aux asperges (actuel carré Duhamel du Monceau) ; ainsi qu’une collection de plantes officinales dans le Grand Carré et dans le secteur des serres. Mais ce projet avorte avec l’avènement de l’Empire. Comme celui d’un Institut agronomique ouvert à Versailles en 1849, mais supprimé trois ans après avec la proclamation du second Empire6.

En fait tout commence vraiment en 1873 quand le député dijonnais Pierre Joigneaux fait voter la loi qui crée au Potager du Roi de Versailles une formation de jardiniers « quatre (ou cinq) branches » (Arboriculture fruitière, arboriculture d’ornement, floriculture, cultures légumières, et jardinage d’agrément) à l’ENH7.

Le texte qui suit présentera d’abord les enseignants de botanique générale et appliquée, puis la transformation du Potager en école de Botanique, et enfin la pratique de l’enseignement de la botanique hérité de Jacques Montégut (de 1965 à 20008). À ce stade de la recherche, il ne s’agit que d’une esquisse qui appelle d’autres travaux.

1- Les enseignants de botanique

De 1874 à 1939

Dès la rentrée de 1874, le directeur Auguste Hardy9 confie l’enseignement de la botanique générale à Émile Mussat, lequel, officiant à l’École d’agriculture voisine de Grignon, relève de la même tutelle ministérielle que l’ENH. Après sa mort en 1902, lui succède Raoul Combes, professeur à la Sorbonne, qui est attesté en 1930 dans les annuaires de l’association des anciens élèves de l’ENH. Cet enseignement général de biologie végétale est complété par des formations pratiques. Elles concernent les innombrables taxons (espèces, variétés, cultivars) utilisées par les pépiniéristes, les arboriculteurs, les floriculteurs et les maraîchers, et par ceux qui vont s’auto-désigner plus tard comme, « architectes paysagistes ». Au début c’est A. Hardy qui enseigne les techniques de l’arboriculture fruitière et des cultures légumières jusqu’à sa mort en 1891 ; et B. Verlot, déjà chef de l’école de botanique du Muséum d’histoire naturelle, la floriculture de plein air et sous serres. Dans les deux cas, la nomenclature botanique est essentielle. C’est A. Choisy, ingénieur des Ponts et Chaussées et professeur d’architecture des jardins et des serres de 1878 à 1892 qui poursuit l’enseignement « paysagiste » de Jean Darcel, mais en insistant plus sur l’histoire de l’architecture et des jardins. À chacun sa compétence, c’est l’élève-jardinier qui doit faire la synthèse …

À partir de 1892, les enseignants changent et le directeur également. L’ingénieur agronome, et ancien conducteur de travaux à la Ville de Paris, Jules Nanot, succède à A. Hardy comme directeur et professeur d’arboriculture fruitière et de pomologie. Edouard André, architecte-paysagiste, fin botaniste et grand voyageur, devient professeur d’architecture des jardins et des serres jusqu’en 1900, puis son fils René-Edouard lui succède jusqu’en 1934. Il cède la place au charismatique architecte de jardins Ferdinand Duprat, déjà collaborateur du paysagiste Achille Duchêne, jusqu’en 1951. L’enseignement de la botanique appliquée est pris en main par des ingénieurs horticoles (Joseph Pinelle – par ailleurs directeur- en arboriculture d’ornement et multiplication des végétaux à partir de 1910 et son successeur Pierre Cuisance; Alfred Nomblot puis Maurice Coutanceau en arboriculture fruitière ; Maurice Marcel en cultures légumières avant Albert Bry, puis Claude Foury).

La guerre arrive en 1939 et fige toute tentative de changement de l’enseignement botanique.

Le programme de connaissance et d’utilisation des végétaux ainsi que les modes de transmission ont-ils changé en 65 ans, par rapport au programme de référence de 1890 ? L’enseignement de dessin introduit en 1930 par Henri Hissard maître de dessin de la plante au Muséum crée-t-il un rapport plus sensible que scientifique au végétal ? Il ne semble pas comme nous le verrons plus loin. L’école doit rattraper son retard scientifique sur les autres écoles d’agriculture et l’Institut national agronomique de Paris. L’heure est à la recherche en laboratoire. Les blouses blanches commencent à remplacer les tabliers bleus des jardiniers.

Dessin d’une pomme de la variété Reinette du Canada. Extrait du cahier de “pomologie” (cours de Lécotier) de l’élève Jean Thoumazeau (1931). Source: Fonds ENSP, Archives départementales des Yvelines.

De 1948 à 2000

À l’École nationale d’horticulture

Bien que les archives d’enseignement soient très rares, il semble, en 1948, que le dispositif d’enseignement de la connaissance des végétaux n’ait pas été modifié depuis 1890. La structure globale de la formation est conservée, mais les figures changent. Comme si le cadre pédagogique du Potager du roi imposait une permanence du modèle du potager comme école de botanique. Et bien que les innovations scientifiques et techniques en horticulture modifient la formation dans d’autres domaines de savoirs avec l’introduction de la génétique (J.G. Bustarret, puis F. Laudansky), de la climatologie, des sciences du sol (R. Chaminade, puis A. Anstett), de la phytopharmacie (M. Viel), du Génie rural et horticole (M. Pioger, puis J.-M. Lemoyne de Forges et P. Bordes), et de l’économie (M. Rouleau, puis M. Mattei et J. Carrel).

Pierre Limasset, ingénieur agronome, directeur de la station centrale de pathologie végétale de l’INRA de Versailles, et M. Grente, ingénieur agronome, chef de travaux à la station centrale de pathologie végétale enseignent la botanique jusqu’en 1956. Ils n’appartiennent pas au sérail horticole contrairement en floriculture à Eugène Laumonier (IH10 1894), à Pierre Cuisance (IH 1920) en arboriculture d’ornement, en arboriculture fruitière à Maurice Coutanceau (IH 1928) et à Maurice Marcel professeur de cultures légumières (IH 1905).

Qu’enseignait Ferdinand Duprat en architecture des jardins dans le domaine végétal jusqu’en 1951 ? Probablement la même chose que les André ses prédécesseurs, avec un nombre de leçons très réduit, mais peut être plus l’histoire de l’art des jardins que le choix des végétaux en fonction des compositions végétales des projets11.

Quelques enseignements de la formation d’ingénieurs horticoles deviendront communs pour les futurs candidats inscrits en préparation au concours de la Section du paysage et de l’art des jardins ouvert en 1946. Ils concernaient notamment les cours de P. Cuisance, P. Laumonnier, P. Limasset et M. Grente.

Dans la section du paysage et de l’art des jardins (qui se déroula en un an puis deux, de 1946 à 1974), les enseignements relatifs aux végétaux sont faits par des enseignants vacataires ou titulaires. Ceux de nature scientifique et technique sont dispensés dans la formation d’ingénieur, ou dans la préparation au concours d’entrée dans la section. Les premiers comme les seconds ont laissé peu de traces12.

On sait néanmoins que les architectes et paysagistes André Riousse, puis Théodore Leveau enseignèrent la théorie de l’art des jardins et la composition, que Henri Thébaud (IH 1916), de 1946 à 1960, transmettait les techniques d’utilisation des végétaux, tâche qui fut ensuite confiée à Lucien Sabourin, ingénieur divisionnaire de la ville de Paris de 1960 à 1973. Peu d’indices laissent entendre que leurs conceptions de l’enseignement aient été différentes de celles qui prévalaient depuis les André. H. Thébaud avait été élève de René-Edouard André, et L. Sabourin avait été formé au sein des services des espaces verts de la ville de Paris, dans la tradition des pratiques jardinières mises en place par A. Alphand à la fin du XIXe siècle.

S’y ajoutaient en 1958 des cours d’art floral par M. Vautrin, ingénieur divisionnaire des services paysagers de la ville de Paris et M. Blanc, chef d’atelier du fleuriste municipal de la ville de Paris13.

Le renouveau se manifesta avec l’arrivée en 1958 de Jacques Montégut (1925-2007), ingénieur agricole diplômé de l’École d’agriculture de Grignon. Comme professeur de botanique et de physiologie végétale, il succédait à Pierre Limasset et M. Binet, assistant en physiologie végétale à La Sorbonne. Son cours, dans le grand amphithéâtre de l’école, s’adressait autant aux élèves ingénieurs horticoles de première et deuxième années, aux élèves de la préparation au concours de la Section qu’aux élèves paysagistes parmi lesquels les ingénieurs se raréfiaient14. Il était assisté par M. Ridé, assistant à l’INRA, puis par Claude Bigot, ingénieur agronome, qui organisait les travaux pratiques de botanique (salle des Suisses).

Il introduisit une nouvelle façon de connaitre les plantes spontanées en observant leur répartition dans l’espace grâce aux méthodes des phytosociologues et des phytogéographes. Trois parmi ses élèves devinrent enseignants à l’ENSP, Pierre Donadieu (en écologie végétale et phytogéographie) et Gilles Clément (IH 1965) en utilisation des végétaux dans les projets, puis en projets d’ateliers, et Marc Rumelhart (IH 1972) qui lui succéda en 1975, avec le paysagiste Gabriel Chauvel en 1986.

De ces périodes anciennes et récentes d’enseignement de la botanique et de l’écologie, il reste dans les archives de nombreux témoignages15.

2 – Le Potager du roi : une école de botanique

L’enseignement de la botanique à l’ENSH comme à l’ENSP n’est pas dissociable du site du Potager du Roi qui est devenu à partir de la création de l’ENH une vaste école de botanique. Il n’avait pas été conçu de 1679 à 1683 pour cet usage pédagogique par Jean-Baptiste de la Quintinie qui en avait fait un haut lieu d’approvisionnement de la Cour royale. Quatre ans après la création de l’école « Il était jardin de production, écrit M. Michelin de la SNHF en 1877, il doit devenir un « jardin école »16.

Devenu un établissement d’enseignement, il fut transformé, en partie sur le modèle des jardins du Muséum d’histoire naturelle de Paris, en un lieu de formation à la botanique que décrit en détail Édouard André (op. cit.) en 1890 avant d’y entrer comme professeur.

L’arboretum

La collection de végétaux ligneux et la pépinière, issue de la relocalisation de celles du Trianon par les jardiniers Claude et Antoine Richard, mais en partie arrachée puis détruite par les grands froids de l’année 1879-80 comportait encore selon E. André environ 950 espèces. Elle devait être localisée à l’angle sud du Potager près de l’actuelle rue du maréchal Joffre (n° 25 sur le plan ci-dessous) et de l’école de botanique.

L’École de botanique (sensu stricto)

« Comme il est essentiel que les élèves sachent avant toute autre chose distinguer les espèces afin d’y rattacher les nombreuses variétés arbustives, légumières ou florales qu’ils rencontreront et seront destinés à traiter, une École de Botanique, comprenant près de 1900 espèces a été installée dès le commencement » (E. André, ibid., p. 32). Ce jardin botanique était situé au sud dans l’actuel carré Duhamel du Monceau près du mur du parc de la comtesse de Balbi. Ses parcelles réunissaient des espèces spontanées et des variétés horticoles. Elle a disparu après la deuxième guerre mondiale (?).

Le fruticetum

À côté de l’école de botanique, avait été mise en place une collection de végétaux d’ornement de plein air, connue au siècle suivant comme l’arboretum ou le fruticetum. Sous ce dernier nom elle fut recréée en 1954 par René Bossard professeur de cultures ornementales à l’ENH, à côté de l’arboretum détruit plus tard par la tempête de 1999. Pour des générations d’ingénieurs horticoles, c’est dans cette collection de 175 espèces arbustives (en 2019), jalonnée d’étiquettes portant des noms latins, que l’apprentissage de la nomenclature des espèces ornementales fut possible. Mais E. André ne parle pas de sa première installation, bien qu’elle fût indiquée sur le plan joint (n° 25).

Le jardin d’hiver

Les élèves devaient également connaitre les espèces de serres, par exemple les Palmiers, les Cycadacées, les Fougères, rassemblées dans la Grande serre du Jardin d’hiver17. « Quoi de plus charmant que de pouvoir contempler à son aise la luxuriante, l’immuable verdure de ces palmiers gigantesques ou gracieux dont la mode s’est si vite répandue » écrit E. André (p. 26). 25 espèces d’Areca, d’Astrocaryum, Caryota, Cocos, Kentia, Latania, Jubea, Phoenix, Sabal, y étaient regroupées ; sans oublier huit espèces de fougères, arborescentes ou non, et 35 espèces herbacées à feuillage ornemental (Musa, Canna, Dracena, Pandanus, Strelitzia…). Une aubaine pour les apprentis botanistes.

« Vue pittoresque du grand rocher dans le Jardin d’hiver », E. André, op. cit., 1890, p. 27. Archives ENSH/ENSP, Fonds ancien.

Les serres de culture

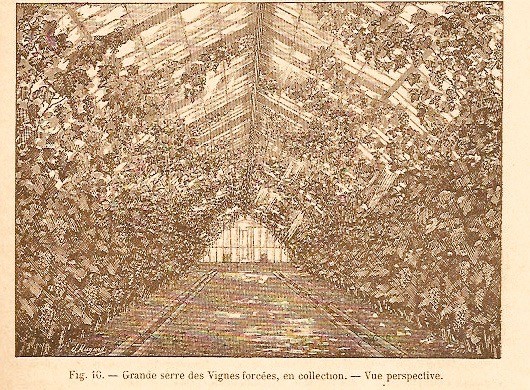

Dans les serres chauffées (n°11) -à l’emplacement de l’actuelle serre des élèves- commençaient à être cultivées des collections d’orchidées exotiques (28 espèces) et de broméliacées (8 espèces). Sans compter les serres de forçage (adossées sur le mur de la terrasse nord, n° 8 et 9) où était cultivée une collection de variétés de vignes et de pêchers (11).

La grande serre des vignes forcées, en collection, E. André, op. cit, 1890, archives ENSH/ENSP, Fonds ancien

La grande serre des vignes forcées, en collection, E. André, op. cit, 1890, archives ENSH/ENSP, Fonds ancien

Les cultures fruitières

Édouard André insiste sur « l’intelligente direction de l’ENH qui n’a pas craint des sacrifier des cultures productives au point de vue du développement rapide et pratique de l’instruction arboricole et pomologique » (p. 21). En 1890 le Potager ne réunissait pas moins de 1200 variétés fruitières dont 558 variétés de poiriers et 340 de pommiers. Sans compter une collection de formes fruitières, usuelles et de fantaisie, sur lesquelles l’architecte paysagiste et journaliste n’insiste pas beaucoup. L’apprenti jardinier ne pouvait pourtant se mettre en mémoire tous ces noms malgré les étiquettes qui pouvaient l’aider. Ils approchaient les arbres surtout au moment des tailles saisonnières, des fumures, du désherbage et du travail du sol. Était-ce suffisant pour les identifier avec précision ?

Travaux de taille et binage des élèves ingénieurs de l’ENH. En arrière-plan, la serre du Jardin d’hiver, années 1930, Archives ENSP, Fonds ancien.

Les cultures potagères

En revanche, dans le carré central, la pratique des applications techniques (préparation du sol, semis, repiquage, démariage, arrosage, désherbage, traitement phytosanitaire, récolte…) permettait plus facilement de retenir les noms des légumes cultivées (environ 80 espèces et beaucoup plus de variétés).

Les collections

Sans la possibilité d’une mémorisation visuelle, les finalités pédagogiques n’auraient pu aboutir, sauf facultés intellectuelles exceptionnelles. C’est pourquoi, un « musée d’histoire naturelle » avait été installé dans des armoires ou des cadres situés le long des murs de la salle d’étude et de démonstration de l’ancienne orangerie de la Quintinye ( ?). 800 fruits moulés de 10 espèces, soigneusement étiquetés y étaient exposés et classés « selon leur qualité et époque de maturité ».

Fruits moulés en plâtre, coll. SNHF, https://www.snhf.org/tag/histoire-de-la-snhf/, 2019

Fruits moulés en plâtre, coll. SNHF, https://www.snhf.org/tag/histoire-de-la-snhf/, 2019

S’y ajoutaient plusieurs herbiers, les uns, botaniques, dont celui de « Jacques » donné par le père de A. Hardy ; les autres, entomologiques, montraient les dégâts d’insectes et de champignons pathogènes sur des feuilles et rameaux séchés. En outre, le long du couloir qui desservait les salles de la Figuerie, des vitrines exposaient, dans des bocaux, des graines de plantes horticoles et industrielles, d’arbres et d’arbustes. S’y ajoutait une collection d’écorces et de bois coupés et vernis.

L’école au début des années 1890. Le bâtiment de la Figuerie (sans étage) et la salle de cours avec les expositions sur les murs. Le directeur Jules Nanot et l’architecte paysagiste Édouard André y ont commencé leurs activités en 1892.

« De toutes les sources de la vie, la plus féconde est l’agriculture », inscription sur le mur.

Archives ENSH/ENSP, Fonds ancien.

La salle de dessin

Dans cette salle, les élèves apprenaient sous la direction d’Émile Mangeant, artiste peintre et élève des Beaux-Arts, le dessin des divers organes des plantes en première année, des figures géométriques et d’architecture en deuxième année, et le lavis des plans de jardins et de parcs en dernière année.

Seize ans après sa création, l’école avait transformé le Potager du roi en un vaste dispositif d’apprentissage botanique et horticole. Beaucoup d’initiatives avaient été prises pour fonder la connaissance des végétaux sur ses quatre piliers : la théorie et la pratique, l’art du dessin et les sciences. Elle formait certes au début des jardiniers chevronnés, mais promis très vite (40 ans après sa création) aux plus hautes responsabilités d’entrepreneur horticole, de chef de cultures, de jardinier principal, de directeur de jardins botaniques et de jardins publics, d’enseignant ou d’architecte-paysagiste18. Rappelons que l’emploi de jardinier principal de la ville de Paris « supposait des connaissances de mathématiques et la capacité de réaliser un plan de jardin comportant un plan coté, un dessin teinté, un état de plantation et un avant-métré »19. Après la première guerre mondiale, le diplômé de l’ENH disposait des compétences de l’ingénieur horticole, titre qu’il obtiendra du ministère de l’Agriculture en 1927.

Plan de l’École nationale d’horticulture au Potager du roi à Versailles, E. André, op. cit., 1890. Archives ENSH/ENSP, Fonds ancien.

Entre 1900 et 1965, les archives d’enseignement de la botanique sont quasi inexistantes (ou inconnues)20. Il faut repartir de la formation donnée par J. Montégut dans les années 1960 pour se faire une idée de la mutation pédagogique qui aboutira à de nouvelles formes d’enseignement de la botanique appliquée au Potager du roi.

3-L’héritage de Jacques Montégut à l’ENSP (1965-2000)

À partir de 1976, l’ENSP organise l’enseignement en différents départements, dont celui du « milieu » qui deviendra « d’écologie appliquée au projet de paysage ». M. Rumelhart et P. Donadieu sont chargés d’environ 350 heures d’enseignement sur trois ans. Il faut distinguer deux périodes avant et après le départ de l’école d’horticulture à Angers en 1995.

Avant cette date historique, la botanique générale, à caractère biologique et scientifique, disparait progressivement à l’ENSP surtout avec le départ en 1983 des derniers enseignants de l’ENSH (P. Pasquier, P. Lemattre, C. Preneux, N. Dorion, J.-M. Lemoyne de Forges, P. Bordes …), avec celui également de G. Clément en « utilisation des végétaux » en 1982, qui sera remplacé par G . Chauvel, et le départ (momentané) de P. Donadieu en 1987.

L’enseignement se recentre autour de pratiques pédagogiques concrètes : les travaux pratiques (TP) dans la salle homonyme de l’ancien foyer des élèves (ex chambres des élèves ingénieurs horticoles avant 1974), les expositions-reconnaissance de végétaux (dans la même salle de TP), les excursions écologiques dans la région parisienne, les voyages (presque toujours dans le sud de la France …), la confection des herbiers, l’analyse des structures végétales des parcs et jardins, et le jardinage au Potager (notamment l’initiative pédagogique Chaubrides), le tout appuyé sur une impressionnante collection de polycopiés hérités de J. Montégut, et reprise par M. Rumelhart, P. Donadieu et R. Vidal.

Dès 1993 les enseignants de l’ENSH sont « invités », par le ministère de l’Agriculture, à se regrouper à Angers avec ceux de l’ENITHP dans l’Institut national d’horticulture et de paysage, qui deviendra Agrocampus ouest centre d’Angers. L’école mère rejoint « sa fille » en reconduisant le modèle originel d’intégration de l’art du paysage et des jardins à l’enseignement scientifique de l’horticulture.

Au Potager du Roi, les ombres tutélaires d’Auguste Hardy et d’Edouard André planent sur les carrés. Le vaste lieu d’apprentissage de la connaissance de l’utilisation et de la culture des végétaux horticoles, devenu tardivement terrain d’expérimentation des laboratoires de recherche de l’ENSH, est vide de projets autres que conservatoires. Il attend d’être réinvesti par les paysagistes qui vont inventer de nouveaux liens avec les savoirs de l’horticulture et du jardinage.

Depuis le début du XXe siècle, le Potager a en fait plus changé qu’on ne pourrait le penser. La surface de vitrages de serres et de bâches vitrées a considérablement régressé. Le long de la rue Hardy, le foyer coopératif des élèves a été construit en 1927 à la place des bâches de forçage ; deux bâtiments d’enseignement (amphithéâtres, laboratoires, bibliothèque, bureaux) se sont appuyés au mur nord à la fin des années 1950 à la place des serres adossées ; la grande serre du jardin d’hiver a été abattue après 1945 ; une rocaille botanique a été installée dans le carré Duhamel du Monceau, de nouvelles serres ont été bâties à la place des anciennes au début des années 1990. Les anciens outils pédagogiques de la botanique : le fruticetum et l’arboretum, la rocaille, et les collections de variétés et de formes fruitières ont traversé héroïquement un siècle tourmenté. Avec cet héritage, les enseignants du département d’écologie de l’ENSP vont construire une nouvelle façon de transmettre la connaissance botanique et écologique.

Dans l’école

Les cours

Essentiels avec les travaux pratiques dans la formation scientifique des ingénieurs jusqu’en 1995, les cours magistraux vont devenir beaucoup plus rares à l’ENSP. Ils introduisent des exercices, des expositions, des excursions ou des voyages. Ils ont de moins en moins la charge de transmettre des connaissances abstraites à mémoriser. L’enseignement est centré sur la pratique de l’étudiant, et non sur le savoir de l’enseignant qui indique ce que l’élève doit connaitre. L’élève réalise un exercice, puis le montre et en parle à son encadrant qui lui indique les points positifs, ses erreurs et les voies de l’amélioration.

Le temps est loin (année 1960) où le quadragénaire J. Montégut exposait avec brio dans l’amphithéâtre du premier étage de la Figuerie les principes de la physiologie végétale et du cycle de Krebbs, la classification des végétaux et les méthodes de la phytosociologie et de la phytogéographie. Encore plus loin également celui où le professeur Emile Mussat en 1889 décrivait au tableau noir l’anatomie des appareils végétatifs, des fleurs et des fruits, les fonctions de respiration, de nutrition et de photosynthèse, et les principes de la taxonomie linéenne. Grâce aux classes préparatoires des lycées, les élèves ingénieurs détenaient à partir de 1960 un bagage scientifique, notamment biologique et physicochimique, considérable quoique livresque. Ce qui ne fut pas le cas de ceux qui entreront à la Section du paysage après les années 196021, et encore plus à l’ENSP avec un concours fondé surtout sur les compétences artistiques, les ouvertures culturelles et les potentialités personnelles.

Pour ces raisons, les méthodes pédagogiques qui semblent convenir à l’élève ingénieur vont disparaitre au profit d’innovations didactiques adaptées à la formation professionnelle supérieure de paysagistes DPLG. La phytosociologie est abandonnée, mais les listes de plantes regroupées par affinités écologiques (par exemple, les espèces xéro, méso et hygrophiles) font toujours partie des savoirs transmis. Elles firent la célébrité des excursions de J. Montégut qui réunissaient les élèves ingénieurs et les paysagistes de la Section jusqu’en 1974.

Les expositions

Empruntées à l’histoire de l’école dès sa création, les expositions de rameaux de feuillus ou de conifères, de rameaux secs en hiver, d’inflorescences de graminées, de graines, de fruits, et de plantes de serre permettent de contourner l’étape astreignante de l’usage des flores (celles de l’abbé Fournier, de Gaston Bonnier ou de l’abbé Coste par exemple). Il s’agit de donner à l’étudiant la possibilité de mettre un nom sur les végétaux quelle que soit la saison, que les plantes soient spontanées ou ornementales, quelles qu’en soient les formes visibles sur le terrain. Ce qui n’a plus rien à voir avec l’érudition ancienne du botaniste encyclopédiste. Base de la taxonomie, la sexualité des plantes passe au second plan, place à la morphologie et aux formes visibles qui donnent leur identité au premier coup d’œil. Le paysagiste Jacques Simon avait tracé la voie avec son ouvrage pionnier sur les silhouettes des arbres (Les arbres, années 1960, réédité en 2008).

M. Rumelhart et R. Vidal, 1991, éditions Larousse, ouvrage didactique réalisé avec la collaboration d’étudiants paysagistes et de paysagistes de l’ENSP (en ligne ici)

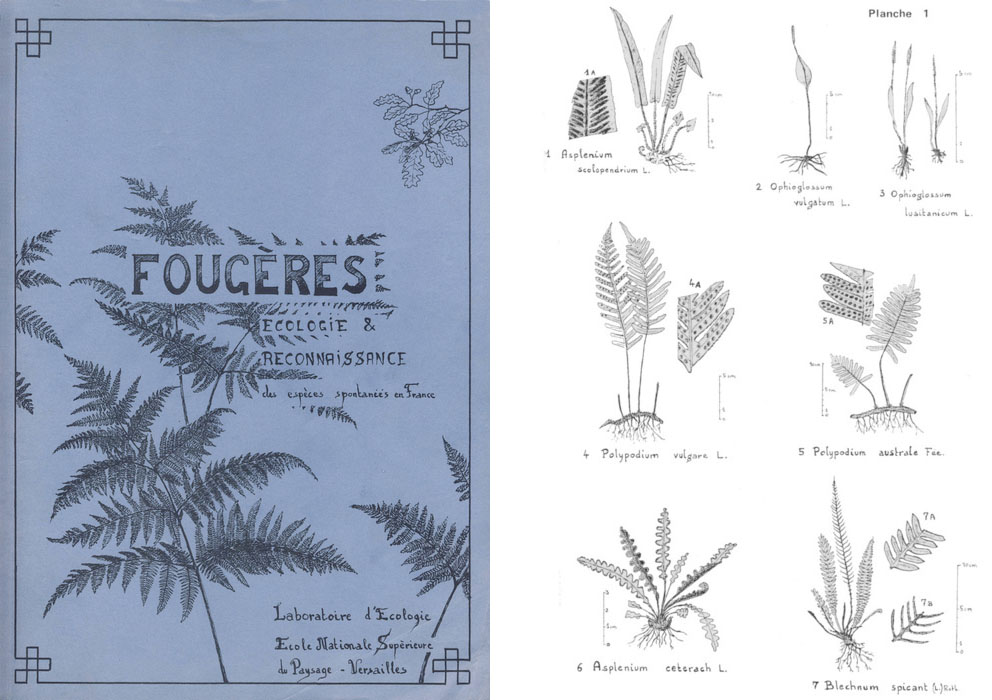

R. Vidal, Fougères, écologie et reconnaissance des espèces spontanées en France.

Documents réalisés avec Jacques Montégut et Marc Rumelhart, en 1981 (en ligne ici).

À l’école, les expositions étaient organisées régulièrement par les enseignants dans les laboratoires et les salles d’exposition. L’étudiant y venait le plus souvent possible pour mémoriser la relation entre le nom lu sur l’étiquette, et la plante (ou un fragment de celle-ci : la feuille et le fruit notamment). La motivation pour l’élève, c’était l’examen où les mêmes échantillons, devenus anonymes, devaient être identifiés correctement. Au début, avant la première guerre mondiale, les notes d’examen étaient décisives. Beaucoup d’élèves, de niveau faible, plus de 10 par an parfois, étaient éliminés. Puis, avec la sélection plus sévère du concours, cette élimination a cessé, mais les examens de botanique sont restés, même s’ils avaient perdu leur utilité de sélection. Qui, dans son futur métier d’ingénieur horticole ou de paysagiste, avait besoin de connaitre des centaines de taxons végétaux ? Quelques enseignants de botanique, et responsables de jardins botaniques, certainement. Mais les autres, beaucoup moins.

L’érudition botanique persiste encore au début du XXIe siècle à l’école, avec la rocaille du carré Duhamel-du-Monceau soigneusement entretenue par une association et ses nombreuses étiquettes qui renseignent le visiteur curieux, mais le fruticetum semble aujourd’hui déserté.

L’analyse des structures végétales

Cet exercice fut inventé par Pierre Donadieu au début des années 198022. Le but était, pour les élèves, de savoir analyser l’état d’un site, non en termes phytosociologiques (trop rébarbatifs), fonctionnalistes (c’était le métier des ingénieurs en écologie, « VRD » et hydraulique), historiques ou plastiques (d’autres enseignants s’en occupaient), mais à partir de la perception et du dessin descriptif (ou de la photo) des formes végétales présentes. La pensée structuraliste et la Gestalttheorie suggéraient que les humains percevaient des ensembles plus que des parties, et que l’ensemble était différent de l’addition des parties.

Le vocabulaire végétal pouvait alors être commun aux pratiques d’ateliers et aux disciplines du « milieu ». Par exemple, l’exercice du Bosquet de la Reine (dans le parc du Château) permettait de nommer les structures arborées (mail, quinconce, bosquet, isolé …), buissonnantes (massifs à feuillage persistant, fleuris ou non, haies libres ou taillées), herbacées (pelouses, plate- bandes …) et minérales (chemins, statuaire, bassins ….). Dans les ateliers de projet, il était possible de reprendre ces termes pour désigner des organisations végétales et minérales de l’espace imaginé ; de les dessiner avec une idée des réalités évoquées (les effets qu’elles apportaient, la gestion et l’entretien des formes végétales : taille, élagage, arrosage, désherbage, renouvellement, plantation …). Nulle idée de biodiversité ou de résilience à l’époque, mais la mise en œuvre d’une méthode pour aboutir à un plan de plantation, document incontournable depuis A. Alphand et E. André dans les projets de parcs et de jardins.

Mais le monde du paysage changeait à l’ENSP. Les chefs d’ateliers étaient moins familiers du végétal et de l’horticulture ornementale que leurs prédécesseurs, et n’étaient pas tous convaincus par les idées émergentes de l’écologie scientifique ou politique des années 1970. Etait prioritaire pour eux la séparation d’avec les compétences praticiennes concurrentes : l’ingénierie horticole, paysagiste et écologique, les géomètres et l’architecture.

L’école du paysage était d’abord une école qui formait des paysagistes avec le concours, en priorité, des paysagistes enseignants. C’était (et c’est toujours) une école professionnelle sans concession aux disciplines universitaires, dites « théoriques ». Les chefs d’ateliers attendaient des départements qu’ils « nourrissent » le projet : qu’ils apprennent les techniques de représentation, les principes techniques d’éclairage, de terrassement, d’usage des matériaux (les végétaux et les minéraux), de l’eau ou des milieux écobiologiques. Les sciences sociales et humaines (économie, droit, anthropologie…) ne pénétraient pas ou peu les ateliers, sauf parfois en histoire. La plupart des chefs d’ateliers de projet, notamment M. Corajoud, faisaient valoir, non sans arguments, qu’elles entravaient la création dans les projets.

De plus, l’influence du structuralisme et de la psychologie de la forme, domaine des sciences sociales et humaines, engendrait perplexité sinon méfiance, voire hostilité. Il eut fallu échanger, parler de la possibilité d’une « interface » entre l’apprentissage de la conception et les sciences, montrer l’intérêt mutuel, se rencontrer et se faire confiance. Ce fut assez rare, l’exercice des structures était prématuré, mais les élèves l’acceptèrent pendant plus de quinze ans.

Les inter/post faces avec le projet

À partir de 1987, Gabriel Chauvel et Marc Rumelhart firent équipe pour inventer une pédagogie du végétal dans la pratique du projet. À quel moment penser l’espace végétal ? Trop tôt, il n’avait pas encore sa place pour être désigné autrement que par des formes provisoires, trop tard, il était surimposé, et au pire décoratif …

L’interface entre savoirs (et non sciences) du végétal et pratiques du projet intéressait modérément la majorité des paysagistes. Leur pensée de l’espace relevait soit d’un urbanisme territorial de projet (à petite échelle géographique)23, soit d’un design de formes adaptées à des échelles géographiques plus grandes (le jardin), et de la cohérence entre ces deux dimensions de perception des milieux de vie. L’ambition pédagogique semblait exorbitante. Mais la longue pratique de certains paysagistes, comme J. Sgard et ses élèves, M. Viollet et P. Dauvergne, montrait qu’il était possible de maitriser, de manière convaincante, différentes échelles d’espace et de temps.

D’ailleurs les enseignants d’écologie, avec les talents de dessinateur et de naturaliste du paysagiste A. Freytet dans les excursions et les voyages, vont mettre au point, d’abord la pédagogie d’interface, puis celle plus réaliste de postface. Car travailler avec les élèves, sur le thème spécifique du végétal, dans le temps du projet d’atelier était, pour les enseignants, trop frustrant, et voué à l’échec. Ce problème sera résolu beaucoup plus tard24.

Il s’agissait donc d’imaginer les formes et fonctionnalités végétales déduites d’un projet en cours, et validées par les chefs d’atelier. L’enseignement d’écologie y trouva son compte en transmettant par exemple des notions dynamiques sur les lisières boisées (ourlet, manteau …). On n’alla pas jusqu’à un plan de plantation rangé désormais dans les pièces techniques (CCTP) du projet. On ne voulut pas non plus s’inscrire dans la pensée scientifique de la biodiversité et de l’écologie du paysage. Mais s’aperçut-on du moment où les références à la flore exotique et de pépinières ornementales furent bannies ? Les conifères bleutés, les genévriers rampants, les couvre sols de millepertuis ou de Lonicera, les frênes, les sophoras et les saules pleureurs, les peupliers d’Italie, les Prunus, les Thuyas, les Cyprès de Leyland … disparurent des projets, balayés par la préférence pour la flore spontanée, indigène ou naturalisée (sycomore, frêne, chêne, noisetier, cornouiller, robinier …).

L’usage du terme de palette végétale se raréfia. C’était une notion héritée des temps lointains du « pittoresque jardinier » vulgarisé par les André et plus tard, après la guerre, par les services d’espaces verts parisiens de Robert Joffet. C’est la notion même de jardinage qui se renouvela puisque l’on ne cherchait plus explicitement à orner, à décorer, à enjoliver, et sans doute à plaire selon les canons jugés désuets d’une esthétique datée … La mixed border disparut des projets après les années 1970 et W. Robinson et G. Jekyll furent mis au musée de l’art anglais des jardins.

Le jardinage

Comment, à partir des années 1980, initier à un nouveau jardinage les étudiants néophytes en la matière (au moins la moitié de chaque promotion25) ? Comment leur transmettre une pensée du jardin qui n’ait rien de commun avec celle des plates-bandes fleuries de l’orangerie du parc du château de Versailles (avant leur restauration à la façon le nôtrienne de 1700).

On y pensa vraiment qu’au départ de l’ENSH pour Angers en 1995. Le département d’écologie attribua, avec l’accord de Manuel Pluvinage, directeur du Potager du roi, de très petites parcelles aux étudiants sur les terrasses, dans le Grand Carré et dans celui de Duhamel du Monceau. Ils étaient chargés d’en conduire la culture pendant trois ans. Des idées de micro-jardins émergèrent sans référence à des modèles connus. Peut-être plus proches parfois de la spontanéité des jardins familiaux (mais avec moins d’assiduité des jardiniers amateurs). Ils rafistolèrent des cabanes et introduisirent une basse-cour et des moutons sous le regard courroucé du voisinage versaillais que le directeur J.-B. Cuisinier (1996-2001) eut du mal à rassurer. Une esthétique de la spontanéité végétale, parfois alimentaire, et de la création libertaire fut diffusée dans le Potager26. Elle affirmait après le départ de l’ENSH la volonté de réappropriation du site en rupture avec les règles canoniques d’ordre, de propreté, de sécurité et d’embellissement : les quatre vertus cardinales de gestion alphandienne des parcs et des jardins de la troisième République.

Est-ce que les étudiants ont appris les arcanes du jardinage et de l’horticulture ? Sans doute pas à la manière des ingénieurs, mais leur verve créatrice a été accompagnée avec succès par les enseignants de Chaubrides (G. Chauvel, J.-L.Brisson, Hélène Despagne). Plasticiens et paysagistes, avec M. Rumelhart et G. Clément, eux-mêmes formés au Potager, disposaient ainsi d’un terrain d’expérimentations incomparable pour des concours de jardinage. La botanique est entrée dans la formation des élèves par cette voie-là.

Hors de l’école

Les excursions écologiques

L’excursion avait ses codes. Ce n’était pas une partie de plaisir. Les élèves suivaient l’enseignant (J. Montégut, puis M. Rumelhart) non par dévotion, mais parce qu’il fallait les voir et les entendre décrire leurs découvertes botaniques en détaillant les bonnes raisons anatomiques et écologiques de leur attribuer un nom scientifique en latin. Au printemps, on parlait surtout de la flore spontanée et naturalisée, sur les collines boisées de Satory à Versailles, sur les pelouses à orchidées des coteaux crayeux du Val de Gally, sous les ombrages et dans les clairières de la forêt de Beynes, de Rambouillet ou de Fontainebleau. Et plus loin encore, dans les dunes du Marquenterre ou le massif de la Sainte-Baume au nord de Marseille, là où les plages proches séduisaient beaucoup plus que les attraits de l’érudition botanique.

Les herbiers

En 1901, la réalisation d’un herbier était un art que les savants botanistes maitrisaient parfaitement (à l’université de Lyon par exemple en récoltant, séchant, conditionnant (avec de la créosote insecticide) et en collant la plante sèche sur un papier adéquat). Voir l’illustration ci-dessous. Il s’agissait surtout de nommer de nouveaux taxons découverts en décrivant l’échantillon qui allait servir de référence.

Une espèce d’Anémone de la flore des Alpes Maritimes, Université de Lyon (1901). Source Wikipedia.

Une espèce d’Anémone de la flore des Alpes Maritimes, Université de Lyon (1901). Source Wikipedia.

À l’EN(S)H, puis à l’ENSP, l’herbier était un outil de l’apprentissage de la botanique, non une finalité scientifique en soi. Il naissait au cours des excursions botaniques. Récolter une plante que l’enseignant avait nommée, la placer dans un sachet en plastique pour éviter un dessèchement trop rapide, le soir la faire sécher dans les pages d’un annuaire téléphonique ou avec une presse, puis, beaucoup plus tard, l’étaler et la coller sur une feuille de papier ad hoc et enfin lui adjoindre une étiquette indiquant son identité latine et française, la date et le lieu de récolte, et ses caractères écologiques. Toutes ses étapes, des dizaines de fois répétées, représentaient un véritable cérémonial pédagogique. À force d’attention et de soin, les plantes, ligneuses ou herbacées, imprimaient leur nom dans la mémoire des élèves et leurs souvenirs ne se dissipaient qu’avec l’âge. Rares étaient ceux qui consultaient ensuite leur herbier pour combler un trou de mémoire. Si bien que toutes ces collections, souvent inabouties et maladroites, finissaient en poussière ou dans le tube digestif des lépismes (« poissons d’argent ») qui s’en nourrissaient avec délectation.

Les plus appliqués des élèves, les plus patients, les plus scrupuleux sans doute, consultaient les clefs de détermination des flores en cas de doute, faisant preuve ainsi d’un esprit scientifique recherché.

Les voyages d’études

Depuis les origines de l’EN(S)H, le voyage d’étude fait partie de la boite à outils pédagogiques. Hier, les enseignants organisaient des visites d’entreprises horticoles : de vergers, de pépinières (chez Jacques Derly, un ingénieur horticole promoteur des cultures ornementales en conteneurs en 1970 par exemple), de serres maraîchères et de floriculture. Il était également utile d’entendre les gestionnaires des services urbains d’espaces verts, et d’analyser les chantiers de création de parcs et de jardins avec les concepteurs et les entrepreneurs. En France comme à l’étranger.

Aujourd’hui (années 2000) la visite de chantiers et de pépinières fait toujours partie des exercices organisés par les départements des techniques et d’écologie de l’ENSP. S’y ajoutent beaucoup d’autres motifs de déplacements : notamment dans les musées, les expositions et les parcs en cours d’aménagement. En revanche les voyages d’étude à l’initiative du département d’écologie sont restés singuliers. Là aussi J. Montégut en fut l’inspirateur.

Ces voyages illustrent la prise de conscience que le CNERP (centre national d’étude et de recherche du paysage de Trappes) avait initiée de 1972 à 1979 : ne pas se limiter aux espaces verts urbains et à l’art des jardins, étendre la préoccupation de la qualité des milieux de vie à l’ensemble des territoires, et de ce fait s’éloigner de la seule tradition horticole en exploitant les ressources de la botanique, de la phytosociologie et de la phytogéographie.

Dans les années 1990 et 2000, les élèves de deuxième année partaient en longues excursions dans le midi de la France, d’auberges de jeunesse en gites d’étapes. Menées à pied et en minicars par A. Freytet et M. Rumelhart, ils franchissaient cols et chaines de montagnes et traversaient les rivières. Les élèves admiraient les paysages d’alpages et de campagnes provençales, les architectures rurales et les sites célèbres. Chacun herborisait, s’arrêtait pour dessiner, photographiait ou écrivait. Autant de références pour des projets de paysage, patiemment accumulées, qui plus tard leur seraient utiles. Les futurs paysagistes apprenaient à lire les paysages, à les comprendre, non en savants géographes, géologues, agronomes ou historiens, ni en esthètes exigeants, mais en futurs concepteurs de paysage sensibles aux évolutions visibles qu’ils pourraient conseiller d’infléchir.

Pour un observateur non initié et les services financiers de l’école, ces voyages semblaient surtout touristiques, et donc discutables. En fait, ils construisaient une conscience collective des patrimoines paysagers régionaux menacés par les évolutions de l’économie agricole et industrielle ou par l’urbanisation non maitrisée. Mais sans formations économique, juridique, sociologique et environnementale suffisantes, quelles argumentations convaincantes d’une politique de paysage pouvaient faire le poids face aux forces puissantes de la mondialisation des échanges marchands et des priorités politiques de l’emploi ? Il y eut pourtant de nombreux résultats tangibles, et, selon les paysagistes, les situations et les échelles de travail, la connaissance botanique et écologique des professionnels joua un rôle plus ou moins important dans les projets.

En conclusion

Depuis la fin du XIXe siècle, le Potager du Roi a été le creuset de deux formes principales d’enseignement de la botanique générale et appliquée. Jusqu’au départ de l’école d’horticulture à Angers en 1995, la formation des jardiniers puis des ingénieurs horticoles a demandé deux types de connaissances, les unes biologiques (taxonomie, floristique, anatomie, physiologie, génétique, biogéographie …), les autres liées aux pratiques de la pépinière, de la floriculture, du maraichage, de la viticulture, de l’arboriculture fruitière et ornementale. Les premières se sont progressivement imposées aux secondes. Les blouses blanches des chercheurs ont remplacé les tabliers bleus des jardiniers.

Parallèlement, et depuis la création de la chaire d’architecture des jardins et des serres à l‘ENH, une connaissance de la vie, des formes et des couleurs végétales, fondant l’art de l’utilisation des végétaux dans les projets de jardins et de paysage a été codifiée par les enseignants et transmise aux étudiants. Depuis la création du département d’écologie (appliquée au projet de paysage) en 1978 à l’ENSP, ce champ de formation des paysagistes a été développé en reprenant les outils pédagogiques mis au point par J. Montégut à l’ENSH dès les années 1960. Il a été refondé aujourd’hui sur les relations entre ethnosciences et conception des projets de paysage, avec une pédagogie toujours plus centrée sur les expériences des élèves que sur les cours des enseignants. Les démarches heuristiques ont largement pris la place des anciennes pédagogies magistrales.

Le Potager du roi perpétue ainsi son rôle d’école de botanique au XXIe siècle. Au milieu des collections historiques fruitières et légumières, les observations botaniques des élèves paysagistes interrogent le monde du jardin avec les questions posées par les grandes transitions environnementales des paysages du XXIe siècle : biodiversité, alimentation, conservation, agroécologie et urbanisme notamment.

P. Donadieu avec la collaboration de C. Santini.

Bibliographie

Site Topia (Histoire et mémoire de l’ENSP)

Notes

1 On distinguera la botanique générale : discipline de la connaissance théorique des végétaux et de leur distribution géographique (sans finalités d’action) et la botanique appliquée : discipline de la connaissance pratique finalisée par une action de production pour l’alimentation, l’industrie, la médecine, l’urbanisme ou l’ornementation, ou bien poiétique pour la mise en place d’une création ou d’une œuvre (catégories épistémiques d’Aristote).

2 Lire à ce sujet le chapitre 15 (à paraître).

3 Diplômés Par Le Gouvernement, titre attribué de 1961 à 2018, y compris à titre rétroactif.

4 En juin 2019, 1350 ont été habilités officiellement comme « paysagiste concepteur » par le ministère de la Transition écologique.

5 La formation des jardiniers se faisait auparavant, non dans une école, mais « sur le tas » par apprentissage des plus jeunes auprès des plus expérimentés dans les agences ou les entreprises ; pédagogie empirique qui n’ a pas disparu aujourd’hui.

6 A. Durnerin, « Le Potager de Versailles de la Révolution française à nos jours », in Le Potager du Roy (1678-1793), R. de Bellaigue, ENSH, 1982, pp. 77-104.

7 Soit, pour utiliser le langage des jardiniers sous le règne d’Henri IV qui les a créés en 1599, les « treillageurs (des fruitiers) avec les préoliers (pépiniéristes), les floresses (cultures florales), les maraîchers, et les courtiliers (jardiniers d’agrément )».

8 La première date est celle de l’arrivée de l’auteur à l’ENSH comme élève, et la seconde la borne historique de cette étude.

9 Sur les raisons qui ont amené A. Hardy à choisir E. Mussat, voir sa correspondance conservée dans le Fonds ENSP aux Archives départementales des Yvelines.

10 IH : ingénieur horticole. La date est celle de l’entrée dans l’école.

11 Voir chapitre 14 (à paraitre).

12 Quelques archives sont disponibles, notamment celles de l’auteur de ces lignes qui a reçu l’enseignement de l’ENSH de 1965 à 1968. L’enseignement de botanique et d’écologie était commun à la classe préparatoire au concours d’entrée à la Section du paysage et de l’art des jardins, et à la formation des ingénieurs horticoles.

13 Annuaire de l’association amicale des ingénieurs horticoles et anciens élèves de l’ENH, 1958, p. 17.

14 Cette raréfaction permit l’ouverture du concours à des non ingénieurs, et une modification de l’enseignement sur le modèle de celui de l’École des Beaux-Arts.

15 Notamment dans les archives du département d’écologie de l’ENSP et de M. Rumelhart.

16 M. Michelin, « Visite à l’École nationale d’horticulture de Versailles », Journal de la Société centrale d’horticulture de France, 2ème série, t. XI, 1877, pp. 174-198. Depuis sa création, le Potager du Roi était de fait une école d’horticulture et de botanique pour les jardiniers qui y travaillaient.

17 Elle fut construite par Charles-Auguste Questel (1807-1888), architecte du château de Versailles à la fin des années 1880 et détruite après la seconde guerre mondiale.

18 Bulletin de l’association des anciens élèves, Assemblée Générale du 15 mai 1913.

19 Bulletin …de 1924, op. cit.

20 Les recherches restent à faire avec les archives de l’ENSH déposées aux Archives départementales des Yvelines. Ils restent les archives du conseil des enseignants et du conseil de perfectionnement ainsi que quelques rares outils d’enseignement.

21 La plupart n’était pas ingénieur horticole.

22 À cette époque (1977- 1987) fonctionnait un département d’écologie avec M. Rumelhart, Pierre Donadieu et Roland Vidal (1980-90). Leur documentation pédagogique et leurs publications constituent une partie importante des archives de ce département d’enseignement.

23 J’adopte ici le langage géographique. La petite échelle cartographique des géographes est la « grande échelle » des paysagistes, celle du « paysage d’aménagement » identifiée aujourd’hui comme gouvernance paysagère des territoires.

24 En 2018, un atelier de projet de deuxième année est encadré totalement par des paysagistes enseignants dans le département d’écologie appliquée au projet de paysage.

25 Environ la moitié des élèves recrutés avait (et ont encore) une formation horticole (BTS d’aménagements paysagers).

26 La rupture de l’expérimentation agroécologique actuelle (avec les techniques anciennes) n’est probablement pas perçue par le public.