Chapitre 20 – Retour – Chapitre 22

Chapitre 21

Conversation avec le paysagiste et urbaniste Jacques Sgard

Ses expériences hors de France – Son enseignement à Versailles

Entretien réalisé par Yves Luginbühl et Pierre Donadieu, le 9 mai 2019, de 10h30 à 12h, rue Valette, UMR LADYSS, CNRS, 75005 – Paris. Ce texte fait suite au chapitre 20.

Yves Luginbühl : « Je souhaiterais savoir ce que tu as retiré de tes expériences à l’étranger ? »

Jacques Sgard : « Je sortais d’un enseignement qui était un peu léger à la section des jardins de Versailles, j’avais quand même par correspondance appris l’urbanisme, j’avais un diplôme et je suis parti en Suède, c’était un peu à la mode, (…) donc, j’avais l’idée de faire une thèse, je suis allé à l’office des Universités Boulevard Raspail, pour voir ce qu’ils pouvaient me proposer et ils m’ont dit, il reste une bourse pour la Hollande, j’ai dit « d’accord ». Et je suis parti en Hollande, et j’ai fait un stage formidable, je l’ai déjà écrit, d’abord j’ai été accueilli très agréablement, et en particulier par le professeur Jan This Peter Bijouhwer l’un des piliers de l’institut agronomique à Wageningen, il m’a pratiquement piloté, et il a balisé un parcours, j’ai été accueilli partout, par des gens qui pratiquaient le français ou l’allemand, (…) c’était en 1954, et j’ai beaucoup aimé ceux qui me recevaient ; ils ont pu me diriger vers des gens qui m’ont appris des choses que je ne connaissais pas ; surtout, les lieux de la reconstruction, il faut dire que les Pays-Bas avaient beaucoup souffert de la Seconde Guerre Mondiale, et toutes les villes avaient leur plan de reconstruction, et ça, c’était intéressant, j’ai rencontré des architectes, des entreprises, des géomètres ; ça montrait la façon très hollandaise de pratiquer l’aménagement du territoire, ils se flattaient d’avoir réaménagé les quais d’Amsterdam, d’une façon assez libre, encore que très raisonné, et c’était leur grain de folie, et j’ai découvert tout ça et, en même temps, leur rapport au domaine rural, alors, car c’était sous-jacent dans leur manière de traiter le domaine urbain et évidemment, c’est surtout le professeur Jan This Peter Bijouhwer qui était, à sa façon à lui un précurseur, c’est ça qui était formidable, surtout lié à ce que l’on peut appeler l’aménagement du paysage et je l’ai rencontré ; il était en train de travailler sur le polder nord-est, le polder nord-est du Zuyder Zee, c’est-à-dire la mer du sud, il y avait une rivière qui se jetait dans cette mer qui était en fait un grand lac, où ils ont taillé, dégagé un polder maritime ; alors, je suis arrivé, l’eau était partout, il y avait des animaux et des cultures, et ils étaient en train d’aménager, d’aménager l’espace de vie, les fermes, donc toute une organisation absolument rationnelle, un espace de vie pour de l’agriculture, ils savaient très bien à ce moment-là que ça ne permettait pas de faire face au manque de terres, car le Randstatt, extrêmement réduit, le poumon vert, était une zone de la Hollande où il y a Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, etc., hé bien, c’était trop à l’étroit, mais mentalement, psychologiquement, c’était un moyen de conquérir sur la mer un espace de vie et c’était passionnant, pour moi en tout cas. Je m’étends longuement sur la Hollande, mais c’était un cas très important, j’ai donc fait ma thèse sous la direction de J. Royer urbaniste, en 1958, sur le monde rural et agricole avec un directeur de thèse qui s’intéressait de très loin à mon travail, j’espère qu’il (rires) a appris quelque chose, en tout cas, j’ai passé ma thèse, et ensuite, j’ai commencé à travailler, je me suis installé avec mes amis (Roulet, Samel, Saint-Maurice …) et là, s’est présentée ma seconde expérience à l’étranger, qui était l’Allemagne, à la suite d’un concours, pour y organiser une grande exposition de jardins que les Allemands faisaient tous les deux ans, pour y laisser ensuite un espace de loisirs. Et là, je m’étais inscrit pour ce concours à Sarrebruck, on était tout à fait débutants avec Samel, et notre ami s’était inscrit, Bernard, Jean-Pierre Bernard, je crois et on a obtenu le second prix. On était aux anges et je dirais que c’était pour une toute petite profession de paysagistes, et on avait une certaine fierté, et surtout on nous confiait la surveillance des travaux, ça s’appelait la Blumental, la vallée des fleurs, et j’ai beaucoup appris, en particulier en plantes, les Allemands connaissaient par cœur les plantes, j’étais très avide d’en connaître davantage et en plus sous la houlette d’un spécialiste ; donc à l’étranger, en Hollande, pour l’aménagement de l’espace et en Allemagne, vraiment pour l’art des jardins, et puis ça s’est très bien passé et on a réitéré plus tard, à Karlsruhe, on a eu un autre concours. »

Jacques Sgard : « C’était en 1967 et là, ce n’était pas pour traiter une vallée des fleurs, mais pour traiter un espace classique devant le château. C’est une tradition française et c’était pour aménager l’espace classique devant le château ; alors voilà, c’est ma troisième expérience à l’étranger, c’était peut-être moins important pour ma formation, mais très important pour mon agence, ça a duré quand même 3 ans, ça a alimenté notre agence de paysagistes et donc, c’était très important ; alors après, j’espérais, je voulais mettre en application ce que j’avais découvert aux Pays-Bas. Et c’était avec les OREAM, les organisations régionales d’aménagement d’aires métropolitaines, que j’ai pu travailler comme certains de mes amis qui connaissaient ces organisations ; il y avait Challet, mais Challet, normalement, devait aller à Marseille et puis, il a dit « Non, pas Marseille », il était rapatrié du Maroc, il était très considéré, parce que Rabat, c’était un foyer de paysagistes, notamment avec Michel Ecochard et donc il a préféré Lille. Et donc il m’a laissé Marseille, et j’ai commencé avec les OREAM, de l’OREAM de Marseille à l’OREAM de Lorraine, et ça a été un secteur d’études et de recherches intéressant. Mais mes rapports avec l’étranger, c’était essentiel, j’ai fait des voyages d’étude, je suis allé en Angleterre, en Espagne, je me suis cantonné à l’Europe et puis après, toujours par le biais des concours, j’ai travaillé à Beyrouth, mais c’est beaucoup plus tard, ça, mais ça montre à quel point les concours, ça pouvait être intéressant. Mais c’est vrai, et surtout le concours à Beyrouth, il était organisé par la région d’Ile-de-France, il y avait quelques paysagistes français, dont Michel Corajoud, il a été terriblement peiné de ne pas le gagner. Vous connaissez Corajoud, il n’a pas apprécié. Mais pour moi, c’était très intéressant. »

Yves Luginbühl : « Pour revenir sur Beyrouth, qu’est-ce que tu en retiens aujourd’hui ? Tu y es allé souvent ? »

Jacques Sgard : « Oui, j’y suis allé souvent, j’avais un collègue beyrouthin, un architecte qui a mis à ma disposition son infrastructure pour la surveillance du chantier. Donc, sur ce plan là, ce que j’en ai tiré, c’est que c’était très différent, ne serait-ce que les gens, donc, j’ai essayé de comprendre et de m’adapter à ce que je pouvais imaginer, il n’y avait pas de traditions de jardin. Donc, j’ai essayé de comprendre un espace de 30 hectares, c’était énorme, dans un triangle, je leur ai proposé des choses, ils n’avaient pas un sou à dépenser, c’était vraiment un cadeau de l’Île-de-France. Ce qui nous laissait une certaine indépendance, mais peut-être qu’ils n’avaient pas de véritable demande. »

Pierre Donadieu : « Mais il y avait une vraie dimension politique. »

Jacques Sgard : « Ah, tout à fait, on était en plus sur la ligne verte, mais on a eu de très bons rapports avec eux et finalement, ça aurait pu être un parc très apprécié, mais seulement, est arrivée la crise de l’eau ; et comme j’avais basé pas mal d’études sur des bassins, c’est l’absence d’eau qui a été le facteur le plus important. »

Yves Luginbühl : « Surtout en Méditerranée ! »

Jacques Sgard : « Eh bien oui, mais il s’est trouvé que tous ces bassins, ils étaient sur le plan et que pour l’arrosage, ça posait quand même quelques problèmes. »

Pierre Donadieu : « La dimension politique avec plusieurs religions, ça a joué un rôle ? »

Jacques Sgard : « Ça a forcément joué, parce qu’il y avait d’une part toute la communauté grecque orthodoxe, française, de tradition française qui m’a très bien accueilli, et là, Pierre ( X) était parti, et puis il y avait tous les quartiers musulmans, arabes, pour lesquels j’avais très peu de contacts et pour lesquels j’imaginais qu’ils n’avaient pas du tout le même rapport au jardin, à l’espace et à la nature et j’ai essayé d’imaginer des choses, en particulier, sur un côté du triangle, ça donnait sur les quartiers populaires arabes ; et je me disais que ce qu’il faudrait, c’est un grand espace, un grand mail à l’ombre, pour qu’eux-mêmes puissent installer des échoppes, j’imaginais ça, j’ai tout planté de Ficus, 4 rangées de 500 mètres de long, donc, c’était vraiment en pensant à eux, et également un espace pour les femmes parce que dans cette communauté, les femmes ont un statut un peu spécial, et je me suis dit que les femmes pourraient accéder par le biais des enfants ; donc, j’ai fait une grande place de jeux, avec un espace pour les femmes ; alors, je crois que ça marche un petit peu. »

Pierre Donadieu : « Oui, ça marche un peu, un petit peu, mais en fait, l’espace pour les femmes, il a été grillagé et cet espace est une sorte d’excroissance du quartier musulman et il n’y a aucune communication pour les musulmans avec le reste du parc qui, lui, est resté filtré, y compris pour les Maronites, c’est-à-dire qu’il y a un droit d’entrée, c’est une sorte de péage et pour entrer, il faut être autorisé par l’ambassade de France. Il y a un certain nombre de personnes qui sont persona grata et qui peuvent aller faire du jogging, pique-niquer, mais lorsque j’y suis allé, c’était en très bon état. »

Jacques Sgard : « (…) Et alors, avec la guerre, les incendies, la pinède d’origine, c’était plus grand-chose, quelques pauvres pins parasols, les pins avaient disparu, bien sûr, et en plus c’était un champ de mines, quand on est arrivé, il n’y avait pas d’aéroport, c’était assez chouette, on avait un hôtel où il y avait tous les correspondants de guerre qui se rassemblaient, mais j’étais tranquille parce qu’il y avait Pierre qui savait ce qu’il fallait faire ou ne pas faire ; et donc, c’était quand même une atmosphère très spéciale, et l’aérogare, il n’y avait presque rien, une piste, et c’était assez chouette, enfin bref, ça c’est un détail (…) »

Yves Luginbühl : « Tu disais que tu avais fait, pour les populations arabes, un grand mail avec des ficus, est-ce qu’il y avait de la pelouse ? Parce que j’ai voyagé un peu au Moyen-Orient, notamment en Iran, je sais que les gens adorent pique-niquer sur les pelouses. »

Jacques Sgard : « Alors, ce que j’ai fait le long du mail, c’est un accompagnement de pelouse et d’arbustes à fleurs, le long des Ficus nigra, et le reste, c’était pour les Chrétiens, c’était la pinède, mais en vallonnements parce que la pinède était entourée de rues avec une circulation avec beaucoup de voitures, une circulation qui existe toujours d’ailleurs et je voulais donner un isolement au parc, il fallait faire une pinède et des vallonnements, (…) et j’ai eu la chance de voir à côté de l’aéroport, la création d’une nouvelle piste pour les avions et qui me donnait la possibilité d’avoir du remblais, mais du remblais de même nature que le sol du parc, c’était un remblais sableux qui correspondait parfaitement aux exigences du pin qui était là. Alors, j’ai donc, selon ma prédilection naturelle qui est de travailler sur des remblais, bien sûr, et j’ai fait ça et c’est cette partie qui a été un petit peu, comment dire, je ne dirais pas réservée, je l’imaginais plutôt pour la population avec des racines de culture européenne, et c’est même pour ça que j’avais prévu une roseraie ; et puis ça ne s’est pas fait ; j’avais un point de rencontre entre des populations, c’était un grand bassin avec des terrasses, parce qu’il y a une tradition de jeux de cartes, et j’imaginais que les gens, pas tous, surtout pour les populations arabes, sous des treilles, ça pouvait être formidable ; donc, ce parc que j’ai fait, c’est une ébauche de parc, dans lequel la restitution d’une pinède a marché, la zone de restitution de la pinède a marché, et puis peut-être ce que j’appelais une zone de nature fréquentée par les écoles, et l’idée de nature a bien fonctionné, j’ai piloté des classes de gosses et je crois que c’était bien avec ces gosses qui parlaient français, mais j’étais quand même très loin de l’ambition que j’avais au départ pour ce parc. Je doute que ce parc aura un bel avenir, surtout qu’il y avait le problème de l’eau, il y avait une nappe d’eau qui a été asséchée, et je pense à la rivière de Beyrouth qui passait pas très loin mais ils l’ont bétonnée»

Pierre Donadieu : « Oui, la rivière a été bétonnée, c’est un exutoire, pratiquement un égout, (…) il y a de l’eau quand il pleut, mais le reste du temps, il est à sec. »

Jacques Sgard : « Il me semble que d’après mes souvenirs, il y avait un petit peu d’eau, mais il y a longtemps, et donc, en tout cas, ils ont bétonné le fleuve, les nappes ont disparu et donc, c’était une déception, mais bon, une déception corrigée par le plaisir et l’intérêt que j’aie eus avec cette aventure, naturellement, il y avait quelques restes, quelques traces, alors voilà l’expérience libanaise. »

Pierre Donadieu : « Il y a eu un autre parc qui a été fait à côté de la nouvelle marina, en bord de mer, là où tous les déchets arrivaient, là où la ville et les gravats étaient empilés moitié sur la mer, moitié sur la plage, là, sur 15 hectares, tout a été remblayé, un parc a été réalisé et c’est le paysagiste Thierry Huau, qui l’a fait, j’ai vu le parc en train d’être planté. Il y a en fait deux zones de gravats, celle-ci pour le parc et puis un peu plus loin, une autre vers l’ancien port. Et là, il y a une énorme montagne de gravats, qui a été végétalisée, (…) en fait, tous les intérêts économiques et politiques tiraient parti de ces zones de gravats, ils ont été très différents, là où il y avait de l’argent des grands hôtels se sont installés, des hôtels magnifiques ont été restaurés, le Saint-Georges par exemple, et la zone industrielle a été repoussée plus loin vers le nord.

Jacques Sgard : « Drôle de pays, hein ? »

Pierre Donadieu : « Oui, c’est un drôle de pays, »

Jacques Sgard : « Mais dans le Proche Orient, c’est quand même un curieux espace, il y a des échanges encore, je ne sais pas comment ça se passe maintenant. »

Pierre Donadieu : « A la suite de toutes ces initiatives urbaines, aujourd’hui, on a mis en place des formations de paysagistes, je me rappelle qu’il y a cinq formations de paysagistes, à Beyrouth, il y a l’Université américaine, l’Université Saint-Joseph, puis il y a l’université libanaise et deux autres privées ».

« Il y a des compétences au Liban, et ce qui est étonnant, dans un pays avec cinq millions d’habitants, à Beyrouth, il y a cinq formations de paysagistes de niveau master ; alors j’ai demandé pourquoi et on m’a dit : « Nous les Libanais, on est censés travailler ailleurs, et donc nos agences fonctionnent avec le Moyen-Orient, avec l’Afrique, etc., en fait leurs compétences sont exportées. Ce sont des formations privées, sauf l’Université libanaise, il y a des relations avec la France, assez étroites, entre l’Université Saint-Joseph et l’Ecole d’Angers, et entre l’Université de Tours et l’Université libanaise »

Jacques Sgard : « Donc il se passe des trucs ? »

Pierre Donadieu : « Oui, comme en ce moment, c’est relativement calme, la population continue à vivre normalement. »

Yves Luginbühl : « Il y a quand même les camps de réfugiés syriens. »

Pierre Donadieu : « Oui, mais ils ont une résistance, une résilience comme on dit aujourd’hui, à pouvoir accueillir un million de réfugiés, qui arrivent par la frontière syrienne. J’étais présent au moment où la situation était critique avec Israël, les deux parcs du quartier musulman et du quartier maronite ont été réinvestis par des tentes, par des réfugiés, qui attendent finalement d’être logés dans je ne sais combien de tours d’immeubles avec des locations, c’est tout un business autour du logement et en fait, il n’y a pas vraiment de camps de réfugiés, car ils ont toujours un parc de logements assez impressionnant, et on se demande pourquoi tous ces immeubles sont en train de se construire ; quand ça va se calmer, tout ça va se remplir et en fait l’argent des Libanais à l’étranger est investi là, dans l’immobilier »

Jacques Sgard : « Mais avec les Syriens, il y a eu toujours des rapports depuis longtemps. »

Pierre Donadieu : « Oui, mais politiquement, c’était un peu tendu, ils sont culturellement très, très proches, mais les équilibres politiques tiennent à des minorités religieuses qui contrôlent la majorité musulmane sunnite, et c’est la condition de l’équilibre interconfessionnel et social ; c’est totalement incompréhensible pour le monde entier, un ensemble de minorités qui puissent contrôler une majorité de sunnites, parce que ce sont essentiellement des sunnites du côté musulman, en fait, quand on discute avec eux, pour revenir à nos affaires de paysage, la question de l’espace public devient une question centrale, pour nous, c’est la qualité, la propreté, etc., la thèse de doctorat que j’ai encadrée portait là-dessus et on se rend compte que finalement, l’espace public beyrouthin ou de n’importe quel village ou autre, est normalement et potentiellement une poubelle, mais alors, à l’intérieur des maisons, c’est absolument nickel, alors on leur dit : « Mais vous vous rendez compte de l’image que vous donnez pour les étrangers ? » et ils nous disent : « Pour nous l’image c’est celle de l’intérieur. » ; quand on est dans le quartier maronite, ça reste assez occidentalisé, mais quand on est dans le quartier musulman, les intégristes chiites, le Hezbollah, alors là, c’est encore plus caricatural, dans les immeubles, tous les balcons sont occultés, des immeubles de cinq à six étages, tous les balcons sont voilés parce qu’on n’a pas à regarder à l’extérieur ; l’extérieur n’a pas d’importance. Alors pour arriver à faire comprendre aux paysagistes cette situation, que c’est l’espace privé qui est plus important que l’espace public selon les traditions culturelles, évidemment, c’est pas facile. Et ils le comprennent parfaitement, dès qu’ils sont à l’étranger, lorsqu’ils vont dans une université américaine par exemple, ils exportent des compétences qui ne correspondent pas à leur culture. »

Jacques Sgard : « Bon voilà quelques expériences à l’étranger. »

Yves Luginbühl : « Il y a une deuxième question que je trouvais intéressante, c’est le passage du parc et du jardin à l’aménagement du territoire ; alors évidemment il y a le CNERP, mais indépendamment du CNERP, je sais que tu as travaillé sur le massif vosgien, c’était un genre de plan de paysage. »

Jacques Sgard : « Oui, oui, le massif vosgien. »

Yves Luginbühl : « Ou alors, tu avais d’autres expériences avant le massif vosgien ? »

Jacques Sgard : « Mais c’était le massif vosgien qui était le premier, parce que c’est venu en cours de route, quand j’ai travaillé pour l’OREAM Lorraine… »

Pierre Donadieu : « J’ai lu le travail de l’OREAM Lorraine, c’était en 1971. »

Yves Luginbühl : « Alors c’était juste avant le CNERP. Je me rappelle très bien de tes cartes faites avec les photos aériennes pour montrer l’évolution du paysage, je m’en rappelle très bien. »

Jacques Sgard : « Oui, oui, c’est ça, les grandes études sur le paysage, c’était en Lorraine, parce que, à Marseille, j’ai travaillé un peu pour décrire l’espace autour de la ville, mais il n’y a pas eu de plan d’aménagement, c’était surtout pour sauvegarder les grands espaces vides, et surtout les Calanques, je me suis agité pour les préserver ; mais c’est surtout en Lorraine que j’ai réalisé des études sur le grand paysage. Et en particulier pour l’approche du massif vosgien, et aussi approcher tout l’espace alsacien, et faire des préconisations pour chaque commune, préconisations pour essayer, parce que pour eux, c’était très important l’image culturelle, comme disaient les acteurs, « Notre image de marque »

Pierre Donadieu : « Est-ce que tu as travaillé avec le paysagiste Hugues Lambert ? »

Jacques Sgard : « J’ai travaillé avec Hugues Lambert, ah non, pas avec lui sur les Vosges, mais j’avais eu des contacts avec lui, et Bernard Fischesser du CTGREF de Grenoble. »

Pierre Donadieu : « Vous vous êtes rencontrés ? »

Jacques Sgard : « On s’est rencontrés, mais pas sur les Vosges, il m’avait dit : « tu vois, ce que tu fais sur les Vosges, on est totalement d’accord, on travaille un peu comme toi », donc on avait de bons rapports et même avec B. Fischesser. »

Pierre Donadieu : « Fischesser était élève du CNERP ? »

Yves Luginbühl : « Oui, Fischesser était passé par le CNERP. On a même une photo où on le voit avec nous, j’ai beaucoup bossé avec lui sur la forêt et la montagne, on a fait des montages diapos sur la montagne et la forêt. »

L’équipe du CNERP en 1974, B. Fichesser est le sixième à partir de la droite, Y. Luginbühl le troisième à partir de la gauche. Archives ENSP.

Jacques Sgard : « Alors ça, c’est incroyable, alors là, j’ai un trou de mémoire. »

Pierre Donadieu : « Et en même temps qu’il y avait le travail sur les Vosges à l’OREAM de Lorraine, il y avait aussi le travail de l’INRA de l’équipe de Jean-Pierre Deffontaines. Est-ce que vous vous êtes rencontrés ? »

Jacques Sgard : « On s’est rencontrés, mais pas là-dessus. »

Pierre Donadieu : « Et pourtant, c’était en même temps. »

Yves Luginbühl : « Oui, c’était le livre Pays, Paysans dans les Vosges du sud, avec Jean-Pierre Deffontaines (et ses collègues de l’INRA). »

Pierre Donadieu : « C’est ça, il est sorti en 1977, donc les deux années avant, vous y étiez en même temps avec la même question, celle de la dynamique des paysages. »

Jacques Sgard : « Eh bien, non, on ne s’est pas rencontrés à ce moment-là. »

Pierre Donadieu : « Est-ce que ça veut dire que les commanditaires étaient un peu schizophrènes ? »

Jacques Sgard : « Et pourtant le commanditaire, c’était l’OREAM Lorraine, le patron c’était Jacques X , très paysage, mais là, on a loupé quelque chose. »

Pierre Donadieu : « On s’en rend compte 30 ans après, non 50 ans après !!! c’est impressionnant. »

Jacques Sgard : « Alors ça, c’est vrai. »

Yves Luginbühl : « Quand tu es passé à l’échelle du grand territoire, qu’est-ce que tu tirais de tes expériences du jardin pour l’appliquer à cette échelle ? »

Jacques Sgard : « Tu as tout à fait raison, parce que en fait, je me suis toujours intéressé au paysage, c’est-à-dire au grand paysage, je faisais du camping à vélo et ça me plaisait énormément, je me disais à ce moment-là, j’étais encore à l’école, mais comment passe-t-on du jardin au paysage, peut-on faire quelque chose, pourquoi est-ce si brutal ? Je pensais à la protection et je me demandais réellement comment faire. Et c’est par le biais des OREAM, que je me suis aperçu que ce qu’il y avait de commun entre toutes ces démarches, le jardin, le paysage, c’est évidemment le regard, c’est évidemment l’intérêt qu’on porte à l’aménagement de l’espace. Et également le désir que l’on a d’intervenir sur cet ordre ; un jardin, c’est l’ordre créatif, ce qui vaut pour le paysage et en particulier les critiques à lui adresser, ce que je considérais comme des atteintes au paysage, qui me révulsaient, et je me disais, il faut que l’on intervienne sur cet aménagement de l’espace. C’est quand même ce qui plaisait, c’est-à-dire le jugement sur ce que l’on voyait du paysage qui primait. Je réagissais toujours, je m’indignais quand il y avait quelque chose qui ne plaisait pas, et avec l’âge, peut-être, je suis devenu un peu plus indulgent et j’ai écouté beaucoup les gens, je discutais beaucoup et je me disais, ça serait pas mal si on faisait ça, c’est assez facile pour nous qui avons le langage pour ça, en particulier dans les villes…, donc on se rejoint tout à fait là-dessus, et ça, aujourd’hui, on a quand même des gens plus sensibilisés, en tout cas, voilà, le point commun, c’était pour moi, le regard sur cet espace, et ensuite, bien sûr, les outils qu’on mettait en œuvre pour réaliser ce que l’on voulait, parce que les outils du paysagiste « jardiniste », eh bien, on les connait bien, le travail de la terre, les plantes, les terrassements, et puis les outils pour le paysage, c’est autre chose, c’est le plan paysage, voilà, par exemple le plan paysage. »

Pierre Donadieu : « Est-ce que le plan paysage, c’était le bon outil ? »

Jacques Sgard : « Alors là, c’est une vaste question. »

Pierre Donadieu : « Rétrospectivement, c’est une question ou une question qui ne se pose pas ? »

Jacques Sgard : « il faudrait qu’on ait une discussion spéciale là-dessus. »

Pierre Donadieu : « Non, mais justement, ensuite, quand on va parler de l’enseignement, la question c’est comment on acquiert les bases, il y a deux niveaux, il y a le niveau du regard, qui est commun au jardin et au grand paysage, et ensuite la question des outils, est-ce que le passage à la planification qui n’a rien à voir, justement, est-il justifié ou est-ce que ce sont les pays scandinaves, les pays où l’on planifie facilement qui ont été la source du plan de paysage ? Sans compter la question que l’on ne se pose pas et il faut se la poser, je te la pose, est-ce que le plan de paysage, c’est un bon outil ? Tu as dû voir en soixante ans de travail, des situations où un plan de paysage a été fait et où le regard que tu portes lorsque tu es revenu sur le terrain, n’a pas réussi à conserver ceci, à garder cela ou à aménager, en tout cas, le plan de paysage me paraît plutôt un excellent outil, enfin, il y a des cas, très nombreux où le plan de paysage a été mis dans un tiroir, est-ce que ce que tu as pu préconiser a été respecté ? »

Jacques Sgard : « Oui, ça permet de discuter, un plan de paysage, ça réunit des interlocuteurs. »

Pierre Donadieu : « Est-ce que la finalité, ça a été de réunir, de faire partager un moment de perspective, une sorte de rêve qui se concrétisait par des possibilités d’action et après, ton travail se termine, car il y a des actions qui ont duré dix ans, quinze ans, voire vingt ans. »

Yves Luginbühl : « Je pense à Alain Marguerit, qui a réalisé le plan paysage de Saint-Flour, il y est toujours, il a commencé en 1993. »

Jacques Sgard : « Il faudrait faire un bilan. »

Yves Luginbühl : « C’est la question de l’évaluation post projet, ça devrait faire partie des questions d’un séminaire. »

Pierre Donadieu : « Tout à fait, oui, c’est l’évaluation d’une politique publique. »

Yves Luginbühl : « Eh bien oui. »

Pierre Donadieu : « C’est une question qui est récurrente aujourd’hui et qui convoque celui qui a fait le projet, qui a fait le plan, qui a imaginé, soit une stabilisation du paysage, soit une autre dynamique que celle qui existait, et alors on doit se demander : on a tenu compte ou on n’a pas tenu compte, parce que ce n’est pas du tout ça qui était prévu. Je me souviens de Jean Challet, on se racontait des histoires marocaines et il me disait : « tu te souviens, là, sur la plage d’Agadir, il y a un petit bosquet, un petit bois, eh bien, c’est moi qui ai demandé à ce que ce petit bois soit épargné, il a été scrupuleusement conservé, et il reste finalement un repère dans cette immense plage d’Agadir, même chose avec le quartier de l’Hivernage à Marrakech près de l’ancien aéroport, il y a eu la colonisation et quarante ans après la fin du protectorat, le quartier et sa vue sur l’Atlas enneigé étaient encore scrupuleusement conservés, quasiment le plan militaire du protectorat en 1918, il s’est passé presque un siècle ce qui permettait ça, c’était la présence d’un aéroport juste devant ce quartier, la protection était liée aux atterrissages et décollages, puis l’aéroport a été transféré, et pendant un moment, le plan directeur a joué un rôle capital pour les urbanistes, pourtant, c’était l’héritage colonial, on ne pouvait pas conserver, et à un moment donné, les idées ont évolué et ça a basculé dans l’urbanisation. »

Jacques Sgard : « Alors en fait, moi, je n’ai pas fait beaucoup de plans de paysage, j’ai fait des quantités d’études de paysage mais peu de plans de paysage. »

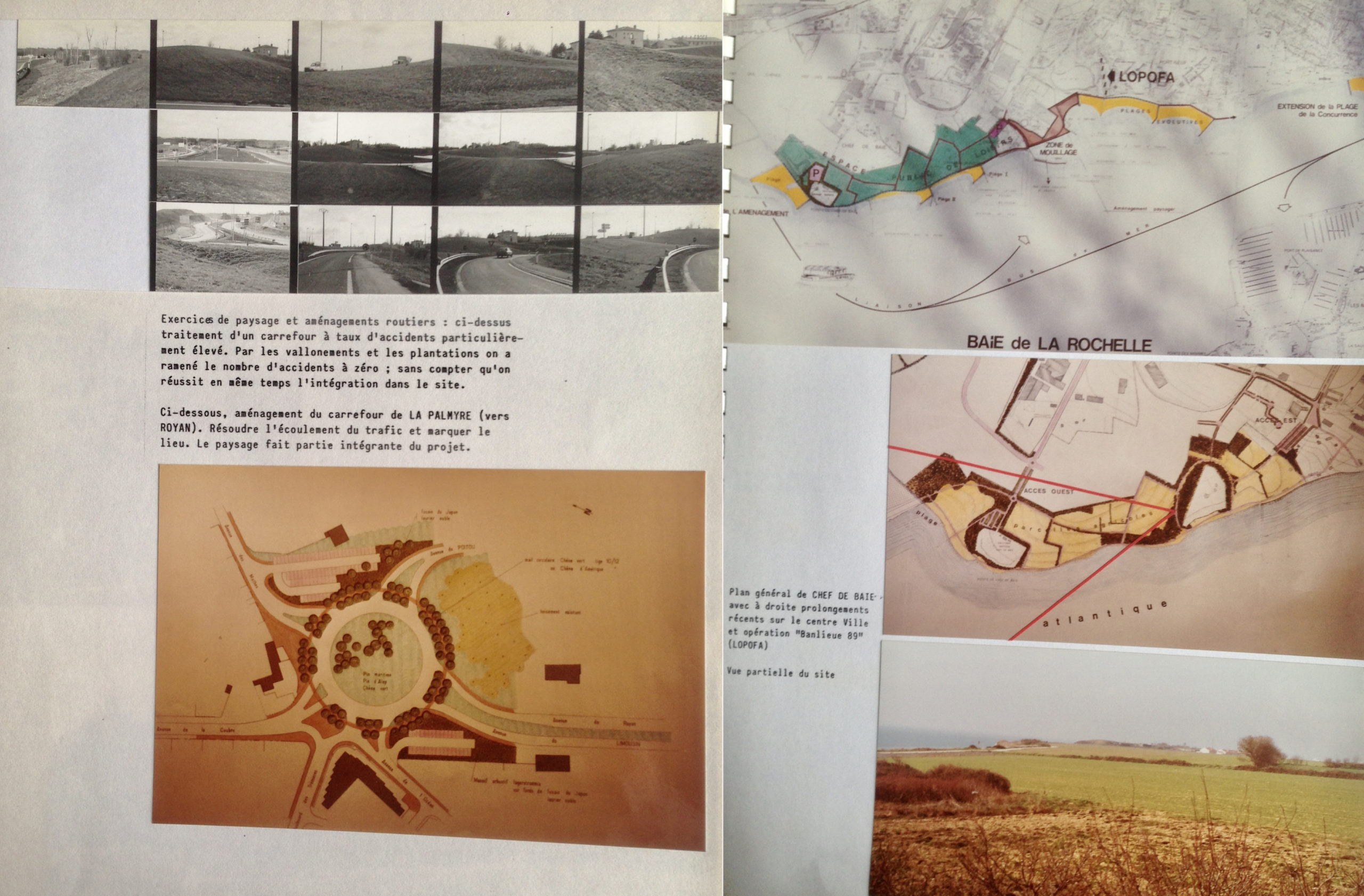

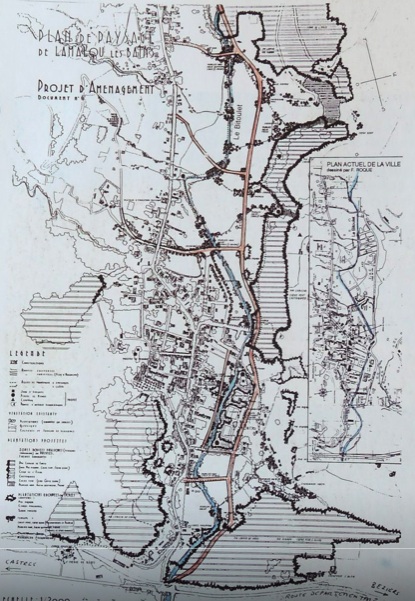

Pierre Donadieu : « La première étude que tu as faite ne s’appelle-t-elle pas : Plan du projet d’aménagement de Lamalou-les-Bains en 1955 ?

Yves Luginbühl : « C’est vrai que l’on donne le nom de plan de paysage à des opérations qui n’en sont pas institutionnellement, personnellement, j’ai fait le plan de paysage de la vallée de la Dordogne avec EPIDOR, ce n’était pas un vrai plan de paysage. »

Jacques Sgard : « Oui, Ça y est, je m’en souviens, Lamalou-les-Bains. »

Pierre Donadieu : « C’est la première étude où l’on parle de plan de paysage. »

Jacques Sgard : « Oui, oui, tout à fait. »

Pierre Donadieu : « Mais le mot plan de paysage est né plus tard ? »

Yves Luginbühl : « Institutionnellement, c’est 1993. »

Jacques Sgard : « Pour moi, ça vient de la Hollande, c’était Landscap Plan J’ai traduit, simplement. »

Pierre Donadieu : « L’expression a été maintenue par la pratique, puis elle a été institutionnalisée. »

Yves Luginbühl : « C’est plutôt marrant. »

Jacques Sgard : « Oui, c’est marrant. »

Yves Luginbühl : « Et puis il y avait aussi l’Angleterre avec Landscape planning. »

Jacques Sgard : « Oui, c’est vrai. »

Yves Luginbühl : « Par exemple à Sheffield, je ne me rappelle plus le nom du prof qui officiait à Sheffield, j’y étais allé, eh bien c’est quand on était au CNERP, on avait fait un voyage à Sheffield et à Glasgow, et on avait parlé de Landscape planning. »

Pierre Donadieu : « Il y a une chose qui est ambiguë, parce qu’en fait le terme de plan de paysage est passé dans la pratique, dans les institutions, dans le code de l’urbanisme, mais pas le terme planification paysagère. Alors que le mot Landscape planning, il était déjà là. »

Yves Luginbühl : « Je pense que planification, ça rebute beaucoup de gens, parce que ça fait lourdingue, ça fait… je me rappelle qu’au CNERP, quand on a commencé les premiers séminaires, je ne sais plus qui nous avait dit qu’il fallait passer aux aménagements légers et plus de ces études quantitatives, lourdes, qui sont les études de planification faites par les géographes, c’était ça qu’on nous avait dit. »

Pierre Donadieu : « C’était peut-être les études du paysagiste Ian McHarg, il jouait un rôle important avec beaucoup de principes d’écologie mais on a vu l’échec de la planification écologique en France, c’était la fin des années 1970, on essayait et ça n’a pas fonctionné. »

Yves Luginbühl : « Et tu sais pourquoi ? Moi, j’ai une interprétation, ils faisaient des cartes de contraintes, les cartes de contraintes, ça ne marchait pas, qu’est-ce que tu veux ! »

Pierre Donadieu : « A l’époque, je commençais à enseigner à l’école, ces cartes de contraintes, c’était une évidence, il y avait, dans les sites, des contraintes de relief, d’hydrologie, de risques naturels, de protection ; c’était tout naturel pour les écologues de faire des cartes de contraintes et les Québécois, à cette époque des années 70, faisaient des atlas qui étaient des successions de cartes thématiques, mais cet outil, cette démarche analytique, elle a fait un flop total, pour les Hollandais c’était peut-être pareil et aussi pour les Allemands. »

Yves Luginbühl : « Pour les Allemands, c’était l’écologie…ils n’ont ni adopté, ni ratifié la Convention Européenne du Paysage, ils sont très naturalistes. La Natur, c’est sacré, j’allais souvent en Allemagne, et j’étais surpris par leur comportement à l’égard de la forêt, c’était incroyable, on allait se balader dans la forêt à la nuit tombée, au clair de lune. C’était la Dunkelheit, la culture de la nature avec Siegfried et Wagner. On s’éloigne un peu de notre sujet. »

Jacques Sgard : « Non, on ne s’en éloigne pas tellement, c’est vrai que les Allemands aiment la forêt. »

Pierre Donadieu : « En tout cas, ça éclaire notre plan de paysage qui est resté une constante, et qui, il faut le reconnaître, est une partie du marché du paysagisme »

Yves Luginbühl : « Les deux gros marchés, ce sont les plans et les atlas de paysages. »

Jacques Sgard : « Oui, bien sûr, c’est exactement ça. »

Pierre Donadieu : « Les plans sont peut-être plus nombreux, je me souviens d’une réunion des urbanistes à Toulouse, c’était en 2003, c’était justement à propos des outils du paysagisme et de l’urbanisme, et quelqu’un a déclaré, je ne me souviens plus de son nom, « nous devons travailler, nous les urbanistes, avec les paysagistes », donc, désormais, disaient-ils, nous allons faire un travail commun, c’est évident, et lorsque la réunion était terminée, il y eut au moins quinze professionnels qui se sont précipités vers des paysagistes pour prendre des rendez-vous. A cette époque, les relations entre urbanistes et paysagistes n’étaient pas les meilleures. La vogue de l’urbanisme paysagiste n’était pas encore là, elle est arrivée après, elle est arrivée des Etats-Unis et du Royaume Uni. »

Yves Luginbühl : « Et alors après, qu’est-ce que tu as tiré de tout cela pour l’enseignement ? Lourde question »

Jacques Sgard : « Oui, mais c’est vrai, alors là, je me replonge dans le passé. »

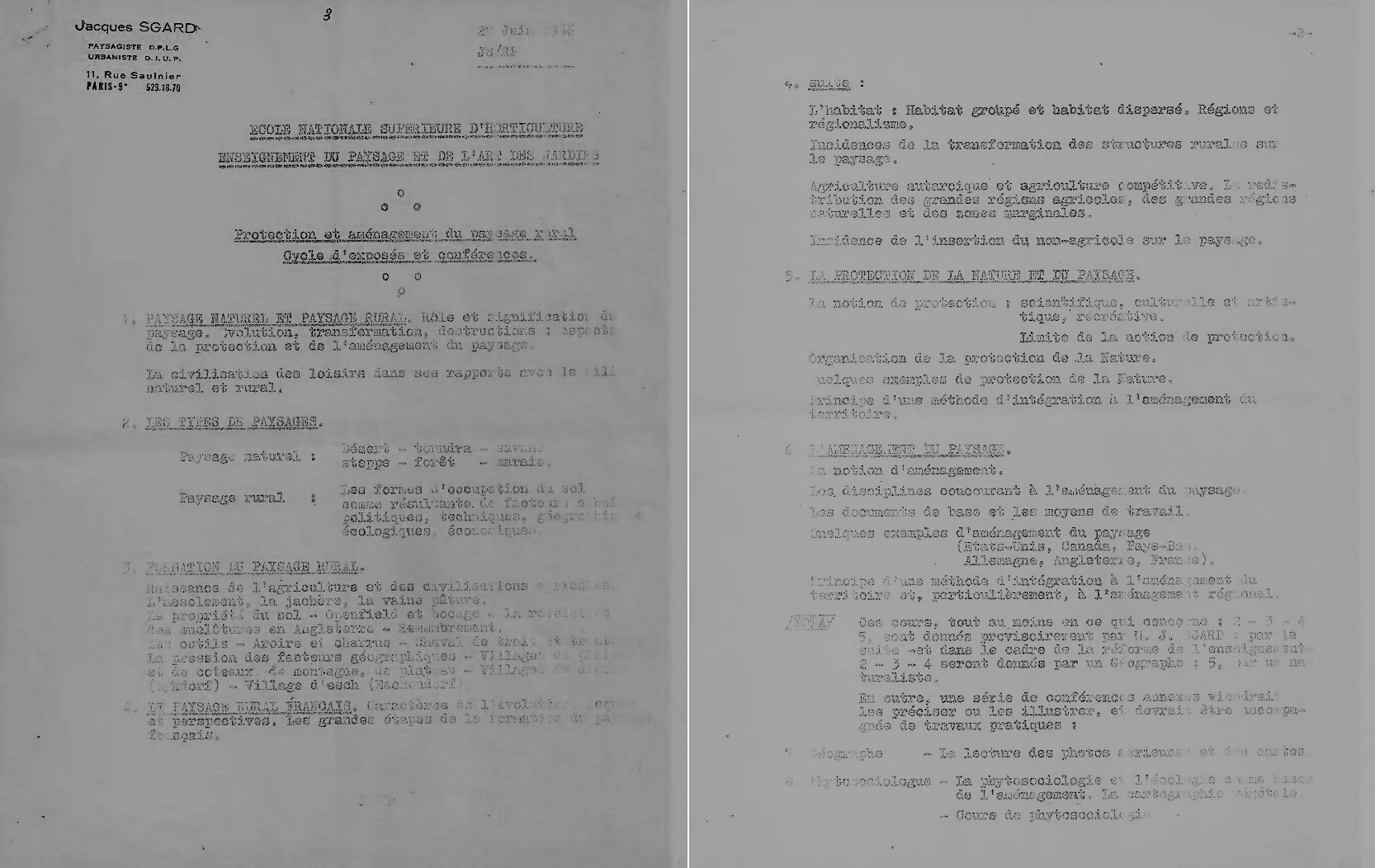

Pierre Donadieu : « Tu as été enseignant à l’Ecole du Paysage dans la section de 1962 à 1968, au CNERP de 72 à 79, et à l’ENSP à partir de 83, 84 ? »

Jacques Sgard : « Peut-être bien. »

Pierre Donadieu : « En fait, tu as connu l’enseignement à trois périodes très différentes, celle de la Section de l’ENSH et celle de l’ENSP»

Yves Luginbühl : « Oui, mais ça, c’est passionnant ! »

Pierre Donadieu : « Finalement, on te demande d’intervenir dans les ateliers de la Section, il y avait très peu d’élèves. E . Le Guélinel, le directeur, sans doute parce qu’il est arrivé en 1959, toi tu es arrivé en 1962, donc, avec Saint-Maurice, on vous demande de rénover un petit peu l’enseignement, avec des élèves peu nombreux qui sont souvent absents. Il faut expliquer ce qui s’est passé autour de 68, il y a eu une crise, et quand vous êtes partis, des jeunes et des moins jeunes paysagistes, M. Corajoud notamment, sont arrivés avec J. Simon en 1972. Dans cette période-là avant de partir vers le CNERP, qu’est-ce que tu pensais qu’il fallait enseigner à des futurs paysagistes, parce qu’après on comparera avec ce qui s’est passé au CNERP puis à l’ENSP, avec des élèves différents, avec des contextes différents, avec des enseignants et des collègues différents, est-ce qu’on peut revoir soixante ans d’enseignement du paysage ? C’est impressionnant, soixante ans »

Jacques Sgard : « Oui, c’est impressionnant, à la Section, je me souviens, je leur faisais des exposés de sensibilisation, sur le paysage, sur le grand paysage et il y avait Pierre Dauvergne, qui était l’un de mes étudiants et je crois que là, ça l’avait vraiment impressionné. C’était la chance d’ouvrir tout un champ nouveau de réflexion pour la plupart et surtout pour Pierre Dauvergne ; pour le reste, je ne sais pas quelles influences ont eues mes exposés sur les étudiants. »

Pierre Donadieu : « On te demandait de faire des conférences, puis de participer à des ateliers, avec Saint-Maurice ? »

Jacques Sgard : « Oui, c’est ça, enfin, c’est très nébuleux, mais ça, je m’en souviens bien et il fallait changer de perspectives, parce qu’il faut se mettre dans l’ambiance des premières années de la Section, avec les professeurs comme Robert Brice ou Albert Audias qui est resté jusqu’en 1972, André Riousse, il est décédé plus tôt… »

Pierre Donadieu : « Oui, Riousse il est mort en 1958, il a été remplacé par Théodore Leveau,»

Jacques Sgard : « C’est ça, exactement, Leveau n’était pas très ouvert, mais enfin quand même, il était urbaniste. »

Pierre Donadieu : « Comment accueillait-il les jeunes enseignants ? »

Jacques Sgard : « Eh bien, j’étais allé lui présenter ma thèse, alors, je lui ai donné un exemplaire et je m’apprêtais à lui expliquer et il a dit, « Non Mon Dieu, j’ai autre chose à faire ». Il n’a pas écouté mes explications, mais quand même, il m’a offert un contrat et j’ai fait avec lui un projet de paysage, mais tout ça est un peu flou, je ne pense pas que ça serve à quelque chose, quand même. »

Pierre Donadieu : « Quand tu pars de la Section il y a une crise, il y a des grèves d’étudiants, Est-ce que tu pensais que l’on ne pouvait pas enseigner le « grand paysage », est-ce que la crise était liée à ça ? »

Jacques Sgard : « Oui, c’est vrai. »

Pierre Donadieu : « Le CNERP est créé, avec l’association « Paysage », en 1972, est-ce que tu te retrouvais dans ce nouvel enseignement ? »

Jacques Sgard : « Ah, tout à fait, surement, c’est certainement le CNERP qui m’a permis d’exprimer ce que je n’ai pas pu exprimer à l’école de Versailles. »

Pierre Donadieu : « Qu’est-ce que tu enseignais au CNERP, que tu ne pouvais pas enseigner à la Section, quelles étaient tes priorités ? »

Jacques Sgard : « C’était bien évidemment sur l’espace, sur le Grand Paysage. »

Yves Luginbühl : « Je me souviens de la Hollande en particulier, il me semble qu’il y a eu, plus tard, une grande étude prospective sur la Hollande, c’était voir le paysage de la Hollande 20 ans plus tard qui a été réalisée par je ne sais plus trop qui, à Wageningen ou une institution similaire. Est-ce que tu étais du voyage à Marseille, à Fos, Fos-sur-Mer ? »

Jacques Sgard : « Je ne crois pas, non Fos, ça ne me dit rien. »

Pierre Donadieu : « As-tu gardé des documents de cette époque ? »

Jacques Sgard : « Non je n’ai rien gardé de cette époque, je n’ai plus de documentation. »

Yves Luginbühl : « Moi-même, je n’ai pratiquement rien, je n’ai conservé que l’étude de l’OREALM, sur la vallée de la Loire, ce n’est même pas un document du CNERP, le Paysage rural et régional de Pierre Dauvergne. »

Pierre Donadieu : « En revanche, Pierre Dauvergne a énormément d’archives. »

Yves Luginbühl : « Oui et Zsuzsa Cros a aussi conservé beaucoup de documents. »

Jacques Sgard : « Ah bon, ça c’est curieux. »

Pierre Donadieu : « Tu interviens après le CNERP à l’école du paysage, et à ce moment-là, tu interviens tout de suite dans les ateliers pédagogiques régionaux ou bien tu donnes des conférences ? »

Jacques Sgard : « Non, j’ai travaillé essentiellement sur les ateliers, je n’ai pas fait de conférences ou très peu ou de cours, j’ai surtout encadré les ateliers. Et puis les diplômes, j’ai travaillé avec les étudiants, j’ai beaucoup aimé ça, les ateliers pédagogiques, et j’espère que ça a laissé des traces. »

Pierre Donadieu : « Tu avais quelques mémoires à encadrer, quelques travaux personnels de fin d’étude?»

Jacques Sgard : « Alors là, je les ai tous gardés, les mémoires. »

Pierre Donadieu : « Qu’est-ce que l’on peut retenir finalement de cette pédagogie de l’atelier ? Est-ce qu’il était toujours en continuité avec ce que tu avais fait auparavant ? »

Jacques Sgard : « J’ai trouvé ça formidable, la pédagogie d’atelier, c’était intéressant comme principe les ateliers parce que ça permettait aux étudiants de sortir du cadre un peu théorique et de se frotter aux réalités et en particulier aux élus qui finançaient souvent avec le sentiment d’aider, d’être pédagogiques. C’était très intéressant, j’ai eu quelques ateliers, des groupes d’encadrement, qui apportaient beaucoup, ils [les élus] n’étaient pas là pour critiquer un travail, mais plutôt pour les aider, et ça, c’était un aspect très positif. Mais j’en ai eu, des ateliers, qui étaient très irréguliers, mais dans l’ensemble, ça marchait bien et j’espère qu’ils ont pu en retirer quelque chose ; je voudrais bien, de la part de ceux qui ont participé à ces ateliers, voir la vision qu’ils en ont 20 ans après. Ça, ça peut être intéressant. »

Pierre Donadieu : « Est-ce que les ateliers des trois premières années préparaient bien à la quatrième ou est-ce qu’il fallait tout reprendre, est-ce qu’il y avait une compétence d’ expression graphique, ou d’ interprétation géographique ? Est-ce que l’on se posait la question de leurs compétences préalables ? »

Jacques Sgard : « Non, j’ai toujours été assez content, parce qu’ils montraient leurs capacités de voir dans l’espace, de représenter, de dessiner, de faire des dossiers, c’était pas mal et donc, on travaillait avec les gens, ils avaient une bonne base pour la lecture de l’espace. »

Pierre Donadieu : « Et une bonne capacité à projeter, à inventer ? »

Jacques Sgard : « C’était variable, je mélange parfois avec les diplômes. »

Pierre Donadieu : « Souvent, ce n’était pas très différent, mais les ateliers et les diplômes de quatrième année n’avaient pas la même finalité. »

Yves Luginbühl : « Comment tu te positionnais par rapport aux autres enseignants comme Lassus et Corajoud ? »

Jacques Sgard : « Avec Lassus, j’ai travaillé dès le début, assez peu, je l’ai rencontré à Marseille, je faisais partie du groupe de recherches d’ambiances, j’ai bien aimé Lassus finalement, pas marrant parfois, on avait de très bons contacts, c’est quand même moi qui l’ai amené à Versailles, donc, moi, j’ai beaucoup appris de lui parce qu’il avait une façon d’analyser les choses qui apportait une théorie que je n’avais pas, comme lui. On se complétait bien, finalement. ».

Pierre Donadieu : «En dehors de Lassus et de Corajoud, est-ce qu’il y avait d’autres références qui s’imposaient, notamment dans d’autres disciplines comme la géographie, l’urbanisme, la sociologie ? »

Yves Luginbühl : « Oui, puis il y a eu aussi la philosophie, avec le colloque de Saint-Etienne, l’anthropologie avec l’appel d’offres du ministère de la Culture et la Mission du Patrimoine ethnologique, il y a eu beaucoup d’ethnologues qui ont travaillé sur les représentations sociales des paysages. Étant chercheur et enseignant à Versailles, j’étais toujours en porte-à-faux par rapport à l’enseignement des ateliers, je n’ai jamais pu mettre les pieds dans un atelier, je ressentais une très forte opposition et notamment de M. Corajoud qui était en très forte opposition par rapport à moi, il n’avait pas de mots assez durs à mon égard »

Pierre Donadieu : « Dans le domaine du paysage, il y a eu dans les trente dernières années une effervescence intellectuelle impressionnante en France, je pense qu’il n’y a eu que très peu de domaines avec une telle effervescence au niveau européen. Or, dans l’enseignement du paysage en ateliers, il n’y a jamais eu le moindre mot sur les travaux des chercheurs, sauf chez B. Lassus qui appréciait beaucoup les anthropologues. On n’en parlait pas dans les ateliers et toute la formation ne tenait aucun compte des travaux de recherche sur le paysage. Il n’y avait pas ou peu de porosité entre la recherche universitaire et l’atelier de projet de paysage ; je ne dis pas que c’est bien ou mal, mais ça été la réalité. »

Jacques Sgard : « Je crois que M. Corajoud a beaucoup bluffé, mais quand il m’a appelé, car il m’a appelé quand même à Versailles, pour suivre quelques projets avec les étudiants, quelques ateliers, mais je ne le sentais pas ouvert sur le grand espace, sur la ruralité et il s’est découvert ruraliste beaucoup plus tard, (rires de J. Sgard). »

Yves Luginbühl : « Il s’est même découvert géographe, géographe et historien… »

Jacques Sgard : « J’aurais souhaité introduire de manière beaucoup plus systématique un cours sur le grand espace, j’aurais souhaité le faire, mais là, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. J’aurais tellement aimé faire progresser cette question et surtout dans les projets ; Pierre Dauvergne a fait, lui, quelque chose sur le grand paysage. »

Yves Luginbühl : « J’ai fait un cours sur l’histoire du paysage rural à Versailles, j’avais vingt heures de cours au début, ça marchait plus ou moins, il y avait toujours une dizaine d’étudiants qui suivaient et les autres qui étaient au fond de la salle, qui entraient et sortaient, regardaient leur ordinateur ou discutaient ensemble ; cette école était très différente de l’université, ça n’avait rien à voir. »

Pierre Donadieu : « Oui, c’est vrai que le langage du paysagisme ne s’inspirait en rien de celui des anthropologues, un peu comme si la communauté des paysagistes conservaient sa propre identité, séparément de la recherche, les paysagistes se sont forgé une culture propre indépendante des savoirs universitaires,… »

Yves Luginbühl : « Il y a eu cependant un certain nombre de paysagistes qui ont soutenu des thèses de doctorat, grâce au DEA Jardins, Paysages, Territoires, il est vrai que B. Lassus a fait un grand coup avec ce DEA, il a fait un coup formidable et d’une certaine manière, ça a ouvert la communauté des paysagistes à la recherche. »

Jacques Sgard : « Oui, c’est vrai. »

Yves Luginbühl : « J’ai enseigné aussi bien à Versailles qu’à Bordeaux, je trouve que Bordeaux était plus ouvert, beaucoup plus ouvert. »

Pierre Donadieu : « Oui, sans doute, grâce à Serge Briffaud, et à d’autres enseignants. Tout se passe comme si les paysagistes professionnels se singularisaient par leur langage, leurs pratiques, avec une communication basée sur les images, les plans et leurs mots propres. en fait c’est un peu comme dans le monde des agriculteurs qui se distingue de celui des chercheurs en agronomie (mais avec plus de porosité que dans le domaine du paysage). C’est un monde indépendant des universitaires et de la recherche. Dans la dernière génération d’étudiants de la Section, la connaissance nécessaire, ils la construisaient eux-mêmes avec beaucoup de référence aux auteurs américains »

Yves Luginbühl : « Tu connais le rapport du sociologue Jacques Cloarec, eh bien c’est très clair, les paysagistes disent qu’ils n’ont pas besoin de la recherche, nous sommes, disent-ils nos propres chercheurs. »

Jacques Sgard : « Oui, oui, c’est vrai, mais c’est curieux. »

Pierre Donadieu : « Le recours à la recherche pour les paysagistes, c’est seulement possible par le projet. Ils reconnaissent qu’il y a d’autres logiques de production de connaissances, (…), mais ce n’est pas leur métier ».

Yves Luginbühl : « Evidemment, dans les instituts de recherche, le paysage n’était pas toujours à l’honneur, à l’INRA, c’est différent, et à l’INRA SAD, c’était pas trop mal. »

Pierre Donadieu : « Oui, c’était un des lieux où on parlait du paysage rural et de son évolution »

Jacques Sgard : « Forcément, dans les années soixante, j’avais du mal à faire admettre des connaissances géographiques, c’était difficile. Mais il y avait des enseignants beaucoup plus ouverts, et surtout on travaillait sur des espaces vastes, mais ma mémoire me fait parfois défaut et c’est très difficile de m’en souvenir parfaitement. »

Pierre Donadieu : « En regardant les premières années des ateliers pédagogiques régionaux, et les dernières années, quelle différence il y avait ? »

Jacques Sgard : « Les premières années, on travaillait quand même sur l’aménagement d’espaces très localisés, par exemple des carrières, donc c’était plutôt chiant, ce genre d’exercice, ou alors le développement d’un quartier. Il y a eu quelques projets, oui, d’urbanisme et d’aménagement de grands espaces. » .

Yves Luginbühl : « L’expérience du CNERP, est-ce qu’elle a eu une influence sur ton enseignement à Versailles ? »

Jacques Sgard : « Oui, oui, mais il y avait quand même des opérations d’aménagement d’espaces beaucoup plus riches, sûrement. »

Yves Luginbühl : « Tu avais participé aux études que l’on avait faites au CNERP, au Faou ou à Sophia Antipolis ? »

Jacques Sgard : « Oui, mais de loin. »

Yves Luginbühl : « En tout cas, ça m’a marqué, cette étude, c’était une grande découverte, ah, oui, toutes les études que l’on a faites, l’Argonne, Aydius ( ?) avec Dauvergne, on était allés avec Dauvergne dans les Pyrénées centrales, c’était formidable, je vois encore le village, ce sont des moments qui marquent pour la vie. »

Pierre Donadieu : « La semaine dernière, c’était la biennale de l’architecture et du paysage à l’école d’architecture de Versailles en collaboration avec l’ENSP, Dans une conférence le paysagiste J.-P. Clarac a fait un exposé sur Sophia Antipolis, il avait repris la manière dont les leçons de cette étude faite au CNERP avaient percolé dans son enseignement, il avait été étonné par les propos du botaniste et écologue Jacques Montégut, enseignant au CNERP, parlant de la plaine de Sophia Antipolis, et que pour lui, ça avait engendré l’idée qu’il y avait des espaces communs, qui ont joué un rôle important pour l’aménagement de ces espaces. (…) »

Yves Luginbühl : « J’étais retourné à Sophia Antipolis récemment dans le cadre d’un colloque sur les infrastructures, du programme de recherche ITTECOP et je n’ai rien reconnu, tout a été bouleversé, ils ont tout foutu en l’air, c’est impressionnant ; il y avait une très belle maison, ancienne, le genre de bastide en pierres de calcaire, sur des terrasses, c’était magnifique, on voulait en faire un centre culturel, il y avait tout un réseau d’irrigation avec des rigoles qui percolaient dans les murets, c’était vraiment magnifique avec des pins autour, je n’ai jamais pu la retrouver ; je ne sais pas si elle a été conservée ou si elle a été démolie, c’était vraiment une belle bâtisse, méditerranéenne, je ne sais pas ce qu’elle est devenue, j’ai essayé de regarder sur internet, je n’ai rien trouvé. ».

Pierre Donadieu : « Je regardais l’annuaire des paysagistes conseils de l’Etat, ils sont une centaine, ils ont eu la capacité de conseiller les élus, ils sont presque tous les héritiers de la génération qui a commencé à regarder le territoire avec ténacité, persévérance et rigueur, ça fait 25 ans. »

Yves Luginbühl : « D’une certaine manière, les paysagistes conseils de l’Etat, ils sont les héritiers de notre génération, je me rappelle, Alain Levavasseur, il a été l’un des premiers à partir à Clermont-Ferrand, dans le premier ARSP (Atelier régional des Sites et Paysages) à la DRAE… »

Jacques Sgard : « Je crois que les paysagistes conseils, ils jouent un rôle intéressant ; ils font la relation entre les grands espaces et l’espace qui intéresse un maire, qui est l’espace immédiat, le village, son développement, ils introduisent une vision plus large, mais ils sont capables d’intervenir sur des espaces plus petits, qui sont des espaces de vie, proches des habitants et ça c’est intéressant, parce que ça peut être un prolongement lointain de ce que l’on faisait au CNERP, c’est un peu ce que nous avons fait. »

Pierre Donadieu : « Oui, l’encadrement des élus, c’était un peu ce qui s’expérimentait au CNERP. Parce que le dispositif d’encadrement, il s’est progressivement mis en place, et c’est ce que l’on constate dans les formations des paysagistes. »

Jacques Sgard : « Oui, c’est ça. Je vois dans le Charolais, il y a une paysagiste, je ne sais pas si tu la connais, Emmanuelle Guimard, elle fait un travail excellent, et c’est tout à fait dans cette perspective, d’alerter, d’intéresser, d’informer, de mettre le doigt sur des problèmes, elle est paysagiste conseil en Saône-et-Loire. »

Pierre Donadieu : « Chez les professionnels, il y a, sans doute, une forme de capitalisation des savoirs, mais j’ai l’impression que ce travail-là, c’est un travail permanent, ces expériences échappent à la capitalisation réelle, on ne peut pas parler de capital de savoirs formalisés, on a transmis finalement à l’école cette capacité à l’accompagnement des projets des collectivités, mais sans trouver la capacité à construire des théories, et à un moment donné, sans construire formellement les savoirs partageables. »

Jacques Sgard : « Oui, je crois que ça se transmettait, mais oralement, en travaillant ensemble. »

Yves Luginbühl : « Certaines thèses réalisées par des paysagistes n’ont pas toujours permis de garder la mémoire de ces savoir-faire, mais on en a dirigé pas mal tous les deux, des thèses, on peut dire qu’aujourd’hui on a un corpus théorique sur le paysage. »

Pierre Donadieu : « Oui et à chaque fois on éclaire un certain nombre de principes, des thématiques, des hypothèses, mais sous un angle assez pointu lié à une discipline de connaissance. Dans les projets de paysage, il me semble que la transmission de ces savoirs est surtout orale et par observation, elle passe directement des paysagistes expérimentés aux futurs paysagistes »

Yves Luginbühl : « Je suis tout à fait d’accord, j’ai l’impression que les paysagistes n’aiment pas écrire, ils n’aiment pas écrire leurs réflexions théoriques, à part B. Lassus, et c’est pour ça que c’est très important de faire l’histoire qu’on est en train de faire. Je pense qu’il y a un manque de temps et puis peut-être aussi un manque d’envie. »

Jacques Sgard : « Oui, un manque de motivation. »

Yves Luginbühl : « Regarde le mal que l’on a pour attirer des gens dans notre navire (les anciens du CNERP), on est combien à avoir écrit, on n’est pas nombreux, ni Alain Levavasseur, ni Jean-Pierre Saurin n’ont écrit quelque chose, peut-être Levavasseur, mais pas beaucoup, Claude Bassin-Carlier ne veut rien faire, on n’a aucune réponse de Sarah Zarmati, c’est quand même curieux. »

Pierre Donadieu : « Oui, mais quand on a des archives, comme celles de Pierre Dauvergne, on a des matériaux pour écrire. »

Yves Luginbühl : « Oui, j’ai écrit mon texte sur la mémoire du CNERP et je n’ai pas puisé dans les documents. De toutes façons, j’en n’ai pas du CNERP ou très peu».

Pierre Donadieu : « Pour faire une histoire du paysagisme, on a parlé de l’enseignement, en fait, il faut revenir sur les terrains, mais il me semble que les étudiants ne sont pas demandeurs, en réalité, ce qu’il y a eu avant eux ne semble ne pas ou peu leur importer. »

Jacques Sgard : « Oui, c’est vrai. »

Pierre Donadieu : « La question qui se pose c’est de savoir dans quelle mesure ce qui s’est passé éclaire les nouvelles pratiques paysagistes. On devrait interroger les projets anciens, voir comment ces projets apportent de nouvelles méthodes… »

Yves Luginbühl : « Je trouve que ça ne bouge pas beaucoup, ça m’impressionne, le diagnostic, les enjeux, c’est toujours pareil. »

Pierre Donadieu : « En ce qui concerne le projet, à la Biennale d’Architecture et de paysage, il y a eu des choses intéressantes, ce qu’ont fait les paysagistes, c’est parfois proche de ce qu’ont exposé les architectes à l’école d’architecture ; Il serait pourtant intéressant de sortir des archives toutes les photos que Corajoud a faites du monde rural. »

Yves Luginbühl : « Bien, est-ce qu’on a fait le tour ? Il y aurait sans doute bien d’autres questions à nous poser. Je vais transcrire tout ça, vous l’envoyer pour les corrections et vous me le renvoyer. »

Jacques Sgard : « Oui d’accord, en tout cas, c’était très intéressant cet échange. »

Pierre Donadieu : « J’ai fait un texte sur Topia qui raconte la relation des paysagistes à la formation, ce texte évoque la question de la transmission des savoirs à des étudiants. On devrait avoir des avis sur les modalités de cette transmission. Il me semble qu’à partir des expériences des uns et des autres, on doit pouvoir reconstituer cette histoire de l’enseignement du paysagisme. »

Yves Luginbühl : « je pense qu’à partir de la transcription, tu dois pouvoir enrichir ton texte.

Jacques Sgard : « Oui, c’est vrai. »

Yves Luginbühl : « Alors on arrête, merci Jacques, de t’être prêté à l’exercice, je vous envoie le texte de la transcription et vous pourrez l’alimenter avec vos expériences. »

FIN DE L’ENTRETIEN

Bibliographie

P. Donadieu, Histoire de l’ENSP de Versailles : https://topia.fr/2018/03/27/histoire-de-lensp-2/

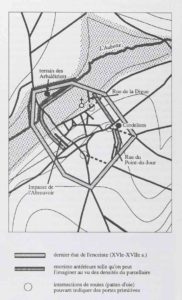

Plan de l’étude Devaux, 1905 (p. 346)

Plan de l’étude Devaux, 1905 (p. 346) Plan d’alignement Barthélémy, 1836 (p. 344)

Plan d’alignement Barthélémy, 1836 (p. 344) Route de Rouen en 1776 (p. 85)

Route de Rouen en 1776 (p. 85) Plan Potiquet de 1725 [réalisé en 1874] (pp. 14-15)

Plan Potiquet de 1725 [réalisé en 1874] (pp. 14-15) Magny-centre, extrait du Plan Potiquet (p. 108)

Magny-centre, extrait du Plan Potiquet (p. 108) Le Prieuré (près de l’église), extrait du Plan Potiquet (p. 25)

Le Prieuré (près de l’église), extrait du Plan Potiquet (p. 25) Seigneurie de Magny en 1714 (encart pp. 224+225)

Seigneurie de Magny en 1714 (encart pp. 224+225) Fouilles archéologiques (p. 17)

Fouilles archéologiques (p. 17) Magny sur la Chaussée César (p. 19)

Magny sur la Chaussée César (p. 19) Drapier au XIVe siècle (p. 30)

Drapier au XIVe siècle (p. 30) Les fortifications de Magny (p. 34)

Les fortifications de Magny (p. 34) Densité des masses parcellaires d’après le cadastre napoléonien (p. 35)

Densité des masses parcellaires d’après le cadastre napoléonien (p. 35) Photographie aérienne oblique de Magny, non datée (p. 60)

Photographie aérienne oblique de Magny, non datée (p. 60) Le pilier des tanneurs (p. 65)

Le pilier des tanneurs (p. 65) Place d’Armes, vue aérienne, non datée (p. 74)

Place d’Armes, vue aérienne, non datée (p. 74) Mémoire sur la nécessité de rétablir la grande route de Paris à Rouen qui passe par Magny (1761) : format texte – format PDF

Mémoire sur la nécessité de rétablir la grande route de Paris à Rouen qui passe par Magny (1761) : format texte – format PDF Place d’Armes, photographie s.d. [fin XIXe ?] (p. 100)

Place d’Armes, photographie s.d. [fin XIXe ?] (p. 100) La vieille Halle du XVIIe siècle, tableau (p. 113)

La vieille Halle du XVIIe siècle, tableau (p. 113) Place Potiquet, début XXe (p. 123)

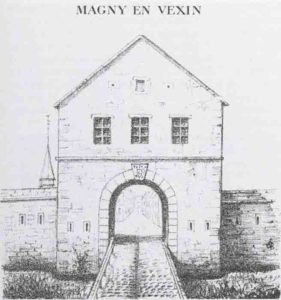

Place Potiquet, début XXe (p. 123) Porte de Vernon en 1725, reconstitution (p. 181)

Porte de Vernon en 1725, reconstitution (p. 181) Porte de Rouen en 1725, reconstitution (p. 181)

Porte de Rouen en 1725, reconstitution (p. 181) L’Aubette en carte postale, sans date (p. 191)

L’Aubette en carte postale, sans date (p. 191) L’ancienne halle (démolie en 1880) « dessinée par un contemporain » (p. 196)

L’ancienne halle (démolie en 1880) « dessinée par un contemporain » (p. 196) L’hôtel de Brière fin XXe (s. d.) (p. 198)

L’hôtel de Brière fin XXe (s. d.) (p. 198) Porte de Paris en 1725, reconstitution (p. 203)

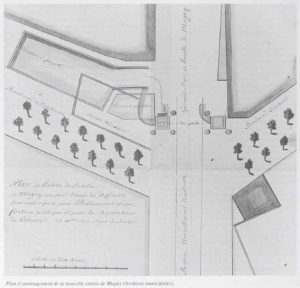

Porte de Paris en 1725, reconstitution (p. 203) Plan d’aménagement de la Porte de Paris, 1778 (p. 204)

Plan d’aménagement de la Porte de Paris, 1778 (p. 204) La Porte de Paris en 1913, photo (p. 206)

La Porte de Paris en 1913, photo (p. 206) Vue prise de la porte de Paris, par A. Maugendre, 2nd Empire (encart pp. 224+225)

Vue prise de la porte de Paris, par A. Maugendre, 2nd Empire (encart pp. 224+225) Document du XIXe siècle, « qui restitue la façade de l’immeuble où se situe aujourd’hui le Bon Diable. Le pignon à chaîne de pierre, avec sa couleur rose et son cadran solaire, est peut-être du XVIIe siècle. Au-dessous, la boutique dans laquelle on aperçoit une silhouette de femme avec une coiffe, abritait un marchand de vins et le bureau de la voiture de Gisors. On peut donc imaginer que la place de la Halle était beaucoup plus colorée qu’aujourd’hui. (Coll. part.). » (p. 224)

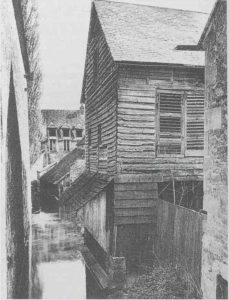

Document du XIXe siècle, « qui restitue la façade de l’immeuble où se situe aujourd’hui le Bon Diable. Le pignon à chaîne de pierre, avec sa couleur rose et son cadran solaire, est peut-être du XVIIe siècle. Au-dessous, la boutique dans laquelle on aperçoit une silhouette de femme avec une coiffe, abritait un marchand de vins et le bureau de la voiture de Gisors. On peut donc imaginer que la place de la Halle était beaucoup plus colorée qu’aujourd’hui. (Coll. part.). » (p. 224) Deux des bâtiments de la tannerie Chesnay, donnant sur l’Aubette s. d. (p. 274)

Deux des bâtiments de la tannerie Chesnay, donnant sur l’Aubette s. d. (p. 274) Cour d’une tannerie, s. d. (p. 275)

Cour d’une tannerie, s. d. (p. 275) Entête librairie de Magny, 21 rue de Paris, s. d. (p. 277)

Entête librairie de Magny, 21 rue de Paris, s. d. (p. 277) La sucrerie Corbin, photo s. d. (p. 278)

La sucrerie Corbin, photo s. d. (p. 278) Constructions mécaniques R. Chatelin, photo s. d. (p. 281)

Constructions mécaniques R. Chatelin, photo s. d. (p. 281) Ouvriers de la chaiserie Dallongeville qui, place de la Butte, s’était installée dans l’ancien hôtel-Dieu (p. 285)

Ouvriers de la chaiserie Dallongeville qui, place de la Butte, s’était installée dans l’ancien hôtel-Dieu (p. 285) Transport de chaises vers 1905 (p. 289)

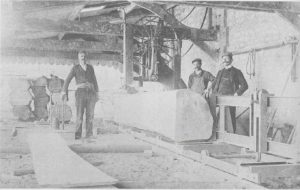

Transport de chaises vers 1905 (p. 289) Le banc de scie avec la scie verticale à grumes. A droite, sur le bâti, la « poupée » est munie d’une griffe. La bille est sur le chariot, et avance grâce aux rouleaux cylindriques. A gauche, deux plateaux sciés séparés par des cales. Au fond, des plots ou grumes reconstitués. (p. 292)

Le banc de scie avec la scie verticale à grumes. A droite, sur le bâti, la « poupée » est munie d’une griffe. La bille est sur le chariot, et avance grâce aux rouleaux cylindriques. A gauche, deux plateaux sciés séparés par des cales. Au fond, des plots ou grumes reconstitués. (p. 292) L’étuve, et le gabarit de cintrage. (p. 292)

L’étuve, et le gabarit de cintrage. (p. 292) L’atelier de montage des chaises à dossier en vrille, sur des établis à taquets (pour le calage des pièces). (p. 295)

L’atelier de montage des chaises à dossier en vrille, sur des établis à taquets (pour le calage des pièces). (p. 295) La fabrique Couturier, photographiée en 1871 par un photographe ambulant. Au fond, la cheminée de la machine à vapeur. Au premier plan, des grumes. (p. 294)

La fabrique Couturier, photographiée en 1871 par un photographe ambulant. Au fond, la cheminée de la machine à vapeur. Au premier plan, des grumes. (p. 294) Hôtel du Grand cerf, affiche vers 1836 (p. 296)

Hôtel du Grand cerf, affiche vers 1836 (p. 296) Apogée et déclin des diligences : la concurrence du chemin de fer, 1877 (p. 298)

Apogée et déclin des diligences : la concurrence du chemin de fer, 1877 (p. 298) Plaidoyer pour que la ligne de chemin de fer Pontoise-Gisors desserve Magny, 1859 (p. 299)

Plaidoyer pour que la ligne de chemin de fer Pontoise-Gisors desserve Magny, 1859 (p. 299) La bénédiction du chemin de fer de Magny en 1871 (p. 300)

La bénédiction du chemin de fer de Magny en 1871 (p. 300) Horaires des trains Magny-Chars-Paris en 1887 (p. 300)

Horaires des trains Magny-Chars-Paris en 1887 (p. 300) Hôtel de la Gare, s. d. (p. 301)

Hôtel de la Gare, s. d. (p. 301) Les deux gares, s. d. (début XXe ?). Carte postale (p. 303)

Les deux gares, s. d. (début XXe ?). Carte postale (p. 303) Horaires Paris-Magny en 1913 (p. 303)

Horaires Paris-Magny en 1913 (p. 303) Les nombreux cheminots de la gare de Magny s. d. (p. 304)

Les nombreux cheminots de la gare de Magny s. d. (p. 304) Jour de marché ou de foire, à la fin du XIXe

Jour de marché ou de foire, à la fin du XIXe Halle de Magny, marché aux veaux. « Lithographie de Constantin, faite entre 1860 et 1868, d’un très grand intérêt pour la structure de la halle, bien visible, et pour les façades de la place de la Halle qui y sont représentées » (p. 310)

Halle de Magny, marché aux veaux. « Lithographie de Constantin, faite entre 1860 et 1868, d’un très grand intérêt pour la structure de la halle, bien visible, et pour les façades de la place de la Halle qui y sont représentées » (p. 310) Le marché de Magny en ~1900 (p. 312) -1

Le marché de Magny en ~1900 (p. 312) -1 Le marché de Magny en ~1900 (p. 312) -2

Le marché de Magny en ~1900 (p. 312) -2 Marchés et foires de Magny au XIXe siècle

Marchés et foires de Magny au XIXe siècle La rue Carnot, « l’une des plus commerçantes et des plus vivantes de Magny. » (p. 315) -1

La rue Carnot, « l’une des plus commerçantes et des plus vivantes de Magny. » (p. 315) -1 Les vastes bâtiments de la maison Desmonts, place d’Armes. ( 316)

Les vastes bâtiments de la maison Desmonts, place d’Armes. ( 316) L’intérieur de la maison Coulette. « Debout à droite, Eugène Coulette et, penchées à la fenêtre, son épouse et une cousine. » (316)

L’intérieur de la maison Coulette. « Debout à droite, Eugène Coulette et, penchées à la fenêtre, son épouse et une cousine. » (316) Le Bon Diable « Un bastion du commerce de Magny : le Bon Diable, maison Ragot Papier à en-tête, façade de la boutique […] » (p. 318)

Le Bon Diable « Un bastion du commerce de Magny : le Bon Diable, maison Ragot Papier à en-tête, façade de la boutique […] » (p. 318) Quincaillerie Julien, s. d. (début XXe ?) (p. 322)

Quincaillerie Julien, s. d. (début XXe ?) (p. 322) Place de la Halle, s. d. (début XXe ?) (p. 323)

Place de la Halle, s. d. (début XXe ?) (p. 323) Rue de Paris, s. d. (début XXe ?) (p. 323)

Rue de Paris, s. d. (début XXe ?) (p. 323) Rue de Beauvais, « Un attelage de boeufs remontant la rue de Beauvais : le spectacle, à l’époque, n ‘avait rien d’insolite » (p. 324)

Rue de Beauvais, « Un attelage de boeufs remontant la rue de Beauvais : le spectacle, à l’époque, n ‘avait rien d’insolite » (p. 324) La campagne autour de Magny (p. 325)

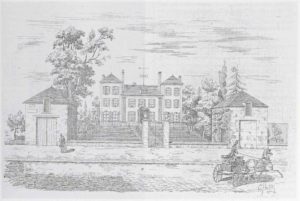

La campagne autour de Magny (p. 325) Belle maison bourgeoise à Magny. « Vue de la maison de Mme Morisot, rue de Crosne, n° 1, à Magny-en-Vexin. Cette bâtisse abrite aujourd’hui la DASS. » (p. 327)

Belle maison bourgeoise à Magny. « Vue de la maison de Mme Morisot, rue de Crosne, n° 1, à Magny-en-Vexin. Cette bâtisse abrite aujourd’hui la DASS. » (p. 327) « Scène de ferrage sur le boulevard Dailly. Les maréchaux-ferrants faisaient depuis des siècles partie du paysage magnytois » (p. 332)

« Scène de ferrage sur le boulevard Dailly. Les maréchaux-ferrants faisaient depuis des siècles partie du paysage magnytois » (p. 332) Boulevard des Ursulines. « Les roues de charrette dressées montrent qu’il y avait là un charron. » (p. 333)

Boulevard des Ursulines. « Les roues de charrette dressées montrent qu’il y avait là un charron. » (p. 333) L’école communale de garçons. (p. 340)

L’école communale de garçons. (p. 340) « L’un des boulevards de Magny, alors tous bordés d’arbres et fermés par des barrières » (p. 343)

« L’un des boulevards de Magny, alors tous bordés d’arbres et fermés par des barrières » (p. 343) La ruelle des Chevaliers. (p. 345)

La ruelle des Chevaliers. (p. 345) « Les passages Lefèvre et Huré, tous ouverts au XIX siècle. » (p. 345)

« Les passages Lefèvre et Huré, tous ouverts au XIX siècle. » (p. 345) La rue Vallière. « Après l’extension de part et d’autre de la rue de Crosne, Magny s’est développée vers la rue de Beauvais et la gare. On voit ici deux artères nouvelles : la rue Vallière et le boulevard de la République, ainsi que l’usine à gaz (plan de 1905, étude Devaux [voir plus haut]) (p. 346)

La rue Vallière. « Après l’extension de part et d’autre de la rue de Crosne, Magny s’est développée vers la rue de Beauvais et la gare. On voit ici deux artères nouvelles : la rue Vallière et le boulevard de la République, ainsi que l’usine à gaz (plan de 1905, étude Devaux [voir plus haut]) (p. 346) La place de la Halle, telle qu’elle fut aménagée au début du XXe siècle.

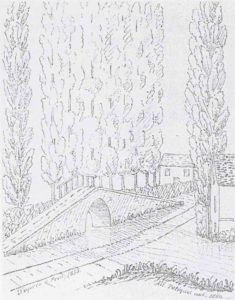

La place de la Halle, telle qu’elle fut aménagée au début du XXe siècle. Le Ponceau du Moulin de la Planche, à Magny, construit en 1854 (p. 350)

Le Ponceau du Moulin de la Planche, à Magny, construit en 1854 (p. 350) Démographie de Magny au XIXe siècle (p. 350)

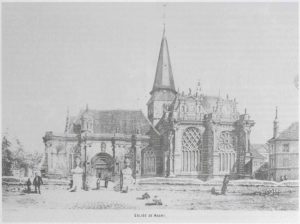

Démographie de Magny au XIXe siècle (p. 350) « L’église de Magny lithographiée par O. Petit, avec la place aménagée au XIXe siècle. » (p. 353)

« L’église de Magny lithographiée par O. Petit, avec la place aménagée au XIXe siècle. » (p. 353) « La vieille halle de Magny photographiée, à la demande du Conseil municipal, juste avant sa destruction, en 1886. » (p. 358)

« La vieille halle de Magny photographiée, à la demande du Conseil municipal, juste avant sa destruction, en 1886. » (p. 358) Rue Carnot. « Il fallut bien des règlements pour parvenir à ce que les Magnytois prennent l’habitude, comme sur cette vue de la rue Carnot, de balayer devant chez eux » (p. 371)

Rue Carnot. « Il fallut bien des règlements pour parvenir à ce que les Magnytois prennent l’habitude, comme sur cette vue de la rue Carnot, de balayer devant chez eux » (p. 371) « Scènes de rue à Magny, vers 1860. A l’arrière plan, à l’angle de la

« Scènes de rue à Magny, vers 1860. A l’arrière plan, à l’angle de la La mare des Piliers, photographiée à la fin du XIXe siècle. On y puisait de l’eau et, surtout, on y faisait boire les chevaux. On remarquera à l’arrière-plan les locaux du loueur de chevaux et voitures Lepileur. (p. 375)

La mare des Piliers, photographiée à la fin du XIXe siècle. On y puisait de l’eau et, surtout, on y faisait boire les chevaux. On remarquera à l’arrière-plan les locaux du loueur de chevaux et voitures Lepileur. (p. 375) Le lavoir. « Une eau de qualité douteuse pour les ménagères qui lavaient et rinçaient leur linge au lavoir et au ru. » (p. 377)

Le lavoir. « Une eau de qualité douteuse pour les ménagères qui lavaient et rinçaient leur linge au lavoir et au ru. » (p. 377) L’usine à gaz de la rue de Beauvais. (p. 379)

L’usine à gaz de la rue de Beauvais. (p. 379) Place d’Armes. « Deux conquêtes tardives : l’éclairage, dont on voit ici deux réverbères, et l’eau : au pied du réverbère de gauche, on distingue une borne fontaine. (p. 380)

Place d’Armes. « Deux conquêtes tardives : l’éclairage, dont on voit ici deux réverbères, et l’eau : au pied du réverbère de gauche, on distingue une borne fontaine. (p. 380) Rue de Crosne. « On a peine aujourd’hui à imaginer la quantité de chevaux qui circulaient en ville. Ici, l’arrivée d’un convoi rue de Crosne, sans doute un jour de marché. » (p. 382)

Rue de Crosne. « On a peine aujourd’hui à imaginer la quantité de chevaux qui circulaient en ville. Ici, l’arrivée d’un convoi rue de Crosne, sans doute un jour de marché. » (p. 382) « Le célèbre et redouté carrefour de la Croix de Lorraine, dégagé grâce au pan coupé que l’on voit sur la gauche. » (p. 384)

« Le célèbre et redouté carrefour de la Croix de Lorraine, dégagé grâce au pan coupé que l’on voit sur la gauche. » (p. 384) « La rue de Beauvais, de plus en plus fréquentée au XIXe siècle, et pourtant aménagée très tardivement. » (p. 385)

« La rue de Beauvais, de plus en plus fréquentée au XIXe siècle, et pourtant aménagée très tardivement. » (p. 385) « Le champ de courses de Magny à la fin du XIXe siècle. Un lieu très couru de la bonne société. » (p. 389)

« Le champ de courses de Magny à la fin du XIXe siècle. Un lieu très couru de la bonne société. » (p. 389) Place de la halle. « La rosière de 1899, Hélène Le Sueur, précédée de la fanfare et accompagnée d’amis et de curieux. » (p. 390)

Place de la halle. « La rosière de 1899, Hélène Le Sueur, précédée de la fanfare et accompagnée d’amis et de curieux. » (p. 390) Porte de Paris. « La ville attend un ministre : banderoles, drapeaux ont été suspendus aux entrées et aux façades. » (p. 393)

Porte de Paris. « La ville attend un ministre : banderoles, drapeaux ont été suspendus aux entrées et aux façades. » (p. 393) Place Potiquet. « Mât de cocagne sur la place Potiquet, à la fin du XIXe siècle. » (p. 402)

Place Potiquet. « Mât de cocagne sur la place Potiquet, à la fin du XIXe siècle. » (p. 402) Place d’Armes (?). « Mariage et mariés magnytois au début du XXe siècle. »

Place d’Armes (?). « Mariage et mariés magnytois au début du XXe siècle. » Rue de Paris. La Fête-Dieu : l’un des grands moments de la communauté catholique. La procession dans les rues de Magny, bannière en tête. Certaines façades ont été tendues de draps blancs » (p. 405)

Rue de Paris. La Fête-Dieu : l’un des grands moments de la communauté catholique. La procession dans les rues de Magny, bannière en tête. Certaines façades ont été tendues de draps blancs » (p. 405) Boulevard à Magny. « Plaisirs d enfants : pour les plus privilégiés, de beaux jouets. Pour les autres, la rue, le cerceau, et la joie d’être ensemble. » (p. 410)

Boulevard à Magny. « Plaisirs d enfants : pour les plus privilégiés, de beaux jouets. Pour les autres, la rue, le cerceau, et la joie d’être ensemble. » (p. 410) Les bords de l’Aubette : tout comme les boulevards, un lieu de promenades. (p. 411)

Les bords de l’Aubette : tout comme les boulevards, un lieu de promenades. (p. 411) Hôtel du Grand cerf (p. 412)

Hôtel du Grand cerf (p. 412) Hôtel du Cheval Blanc (p. 412)

Hôtel du Cheval Blanc (p. 412) « La place de la Halle, lieu privilégié pour le commerce, mais aussi pour les plaisirs. On y venait au Casino, sous la halle, et, à droite, au

« La place de la Halle, lieu privilégié pour le commerce, mais aussi pour les plaisirs. On y venait au Casino, sous la halle, et, à droite, au Moulin banal. « La rue reste au XIXe siècle un lieu de vie et de rencontres. Ici, devant le vieux moulin banal, une Magnytoise en robe et en coiffe a visiblement aperçu quelqu’un vers qui elle se dirige. A la fenêtre, une autre regarde la scène (avant 1836). (p. 414)

Moulin banal. « La rue reste au XIXe siècle un lieu de vie et de rencontres. Ici, devant le vieux moulin banal, une Magnytoise en robe et en coiffe a visiblement aperçu quelqu’un vers qui elle se dirige. A la fenêtre, une autre regarde la scène (avant 1836). (p. 414)