Pierre DAUVERGNE, paysagiste, est Directeur d’étude à l’OREALM, de mai 1969 à 1973. Auparavant, Il quitte en 1969, sur les conseils de Jacques SGARD le groupe d’études, « Ville Campagne », du STCAU (Service Technique Central d ’Aménagement et d’Urbanisme du Ministère de l’Equipement), dirigé par Rémi PERELMAN, pour intégrer l’équipe de l’OREALM, qui se met en place. Dans le même temps, jusqu’en 1970, Il milite au sein du Groupe d’Etude et de Recherche sur le Paysage (Association GERP au sein de l’ENSH), et au-delà, dans l’Association « PAYSAGES ». Il est également enseignant à la Section du Paysage et de l’Art des Jardins (SPAJ). Dès 1972, il participe aux actions du premier cycle de formation au paysage d’aménagement menées par « l’Association PAYSAGES ». En 1973, il a en charge l’« appui technique » aux tous nouveaux chefs des Ateliers Régionaux des Sites et Paysage (ARSP), puis aux Directeurs Régionaux de l’Environnement. II quitte alors l’OREALM, en phase d’élaboration du schéma d’aménagement. Ce schéma est publié en provisoire en 1974, puis en définitif en 1975. En 1973, l’OREALM devient l’OREAC, afin d’élargir les études à l’ensemble de la Région, et non plus seulement à la Loire Moyenne. En 1976, le CNERP, Centre National d’Etude et de Recherche du Paysage, prend la suite de l’’Association « PAYSAGES ». Ce texte, correspond au chapitre 4 du texte intitulé « L’émergence du « Paysage d’aménagement » en France – 1967 /1985 parue sur « TOPIA – Histoire de l’ENSP ».

LE CONTEXTE

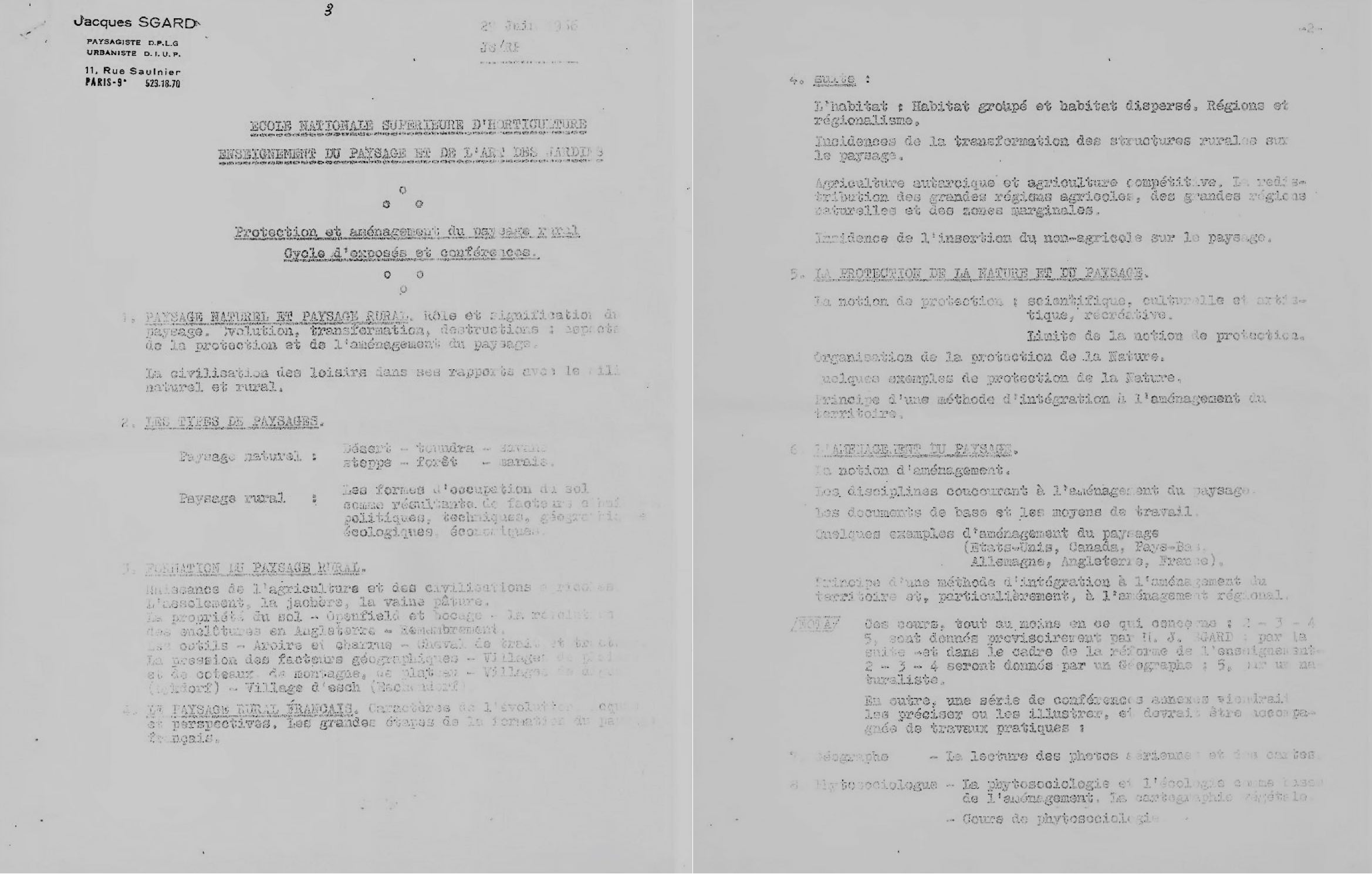

En 1967, lors de la création du Ministère de l’Equipement et du Logement, le vote de la LOF, la Loi d’Orientation Foncière, le STCAU est mis en place. Il comprend une centaine d’experts dans tous les domaines de l’aménagement et de l’urbanisme. Une dizaine d’équipes thématiques sont créées, dont celle des « relations Ville – Campagne » animée par l’ingénieur agronome Rémi PERELMAN. Outre ses travaux, notamment la série des documents « les éléments principaux du site », les références pour conduire les études de paysage à mener dans le cadre des OREAM sont très peu nombreuses. L’architecte, Inspecteur Général de la Construction, Paul DUFOURNET a confié une étude à la CINAM-SCAU, dont les résultats sont publiés fin 1969 : « La mise en valeur et la protection des paysages – de la protection des paysages à la mise en valeur du milieu de vie ». De son côté, Robert DELAVIGNE, directeur de la « Division de l’espace ouvert » à l’IAURP mène plusieurs études et diffuse les expériences étrangères, principalement anglo-saxonnes, en matière de paysage et d’environnement. En 1958, Jacques SGARD soutient une thèse à l’Institut d’Urbanisme de Paris sur le thème « Récréation et espaces verts aux Pays-Bas ». C’est la première étude, qui annonce les travaux dans le domaine du « Grand Paysage ».

Nous étions tous novices en matière d’aménagement régional. J’ai eu la grande chance d’avoir été introduit en 1969, par Jacques SGARD, dès le démarrage de l’équipe de l’OREALM. C’était à la suite de ma participation au sein du STCAU, Jacques SGARD et Bernard LASSUS étant consultants auprès de la Direction.

En 1968, le STCAU organise une journée sur le thème « Le site dans l’aire d’aménagement » avec la participation des membres des OREAM pour « recenser les méthodes d’approche du problème, les analyses et leur utilisation, les diverses formes de synthèse ». Quatre « spécialistes » du domaine ont présenté une contribution en préalable aux échanges entre participants : DURAND DASTES, géographe à la Sorbonne, SIMONIN et LETERRIER, cartographes au CNRS, et Jacques SGARD, paysagiste-urbaniste, consultant du STCAU. Pour lui, trois questions doivent être traitées : « le dynamisme des groupements de végétation, la réelle aptitude des sols à supporter telle végétation, et le type d’adaptabilité des groupements ». In fine, le compte rendu de cette réunion propose un Plan et contenu des « dossiers de site ».

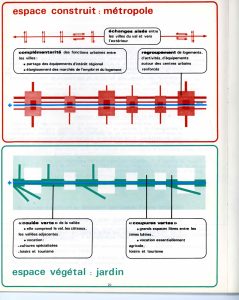

Outre mes travaux sur la « Forêt », et la « Végétation », j’ai pu notamment participer, aux réflexions d’un groupe de travail du STCAU sur le maintien des espaces agricoles et les questions d’environnement dans les aires urbaines. Ce groupe, dit le « Club des OREAM », rassemblait entre autres, les paysagistes des OREAM, et le représentant « environnement » de l’APCA, l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture. Une époque, où à l’image des Pays-Bas, étaient inscrits dans les documents de planification des polders, des « plans de paysage », des « ceintures vertes », « coulées vertes », ou « coupures vertes », que Jacques SGARD a importé. (« Plan de paysage » – N° 1 de la revue « Aménagement et Nature » – 1966).

Plus tard, en 1975, le bureau d’étude « PAYSA » (Paul CLERC et Caroline BAUDELOT) réalise pour le compte du Ministère de l’Equipement, et du Ministère de la Qualité de la Vie et de l’Environnement, « une contribution à la méthodologie des études d’aménagement ». Publiée à la Documentation Française. Par ailleurs, en 1976, le CNERP (Ssuzsa CROS, Pierre DAUVERGNE, Jean-Pierre SAURIN et Sarah ZARMATI), prépare le séminaire de Cabourg « Paysage et aménagement – les approches paysagères », pour le compte du Ministère de la Qualité de la Vie. C’est dire, qu’auparavant, nous n’avions que très peu de références d’études en matière de prise en compte du paysage à des échelles régionales, les actions en la matière étant toutes nouvelles.

Couverture de la plaquette de l’OREALM :

L’OREALM est une organisation, qui relève des OREAM, Organisation d’Etudes d’Aménagement des Aires Métropolitaines mises en place par la DATAR à partir de 1966., décision du CIAT. Des paysagistes ont participé aux travaux de ces organisations d’études d’aménagement. Les OREAM ont permis l’émergence du paysagisme d’aménagement : Ainsi, y intervenaient Jean CHALLET et Pierre MAS, à Lille – Roubaix – Tourcoing, Jacques SGARD, Michel-François CITERNE et PICARD, à Nancy – Metz – Thionville, Michel VIOLLET, à Nantes – Saint- Nazaire pour l’étude des petites vallées autour de Nantes, Michel BOURNE, à Lyon – Saint-Etienne, Jacques SGARD, puis Georges DEMOUCHY à Aix – Marseille – Fos. Par ailleurs, le Groupe interministériel d’aménagement du Bassin Parisien (GIABP), mis en place, toujours par la DATAR, s’intéresse à des « zones d’appui » en général axées sur des vallées comme la Basse Seine en 1965, les vallées de l’Oise et de l’Aisne, en 1966, le secteur d’appui Nord-Champenois en 1967, et la Loire Moyenne en 1968. Dans le même temps, étaient mises en place des Missions Interministérielles d’aménagement touristique du littoral, dont en 1963 celle du littoral du Languedoc – Roussillon (Mission RACINE), avec les paysagistes Elie MAURET, et Pierre PILLET, et en 1967, la Mission Interministérielle d’aménagement de la côte aquitaine (MIACA), avec le paysagiste Jacques SGARD, puis Marguerite MERCIER.

Les travaux dans le domaine du paysage, menés de 1969 à fin 1973 ont donné lieu à deux principales publications auxquelles il convient de se reporter :

- En 1972, le cahier N° 7 de l’OREALM pages 3 à 39 : « Végétation et Paysages en Loire Moyenne– Pierre DAUVERGNE, Jean-Pierre SAURIN »,

- Et en 1975, la publication de la Documentation Française : « Paysage rural et régional – Contribution méthodologique aux études d’aménagement » dont, en 2ème partie, pages 82 à 127, « L’étude d’une situation concrète : les paysages de la Loire Moyenne », collectif sous la direction de Pierre DAUVERGNE.

Ces ouvrages sont consultables au centre de documentation de l’ENSP à Versailles et aux Archives Départementales du Loiret à Orléans.

Couvertures du cahier N° 7 :

L’AIRE D’ETUDE, LES MISSIONS, L’ORGANISATION DE L’OREALM

L’AIRE D’ETUDE couvre un territoire axé sur la Loire de 7 270 kms2, sur 250 kms de long et de 20 à 30 kms de large. Trois départements, le Loiret, le Loir et Cher, l’Indre et Loire, 45 cantons, et 384 communes sont concernés, soit un territoire peu commode à embrasser, d’autant que le siège de l’OREALM était basé à Orléans. Après la Décentralisation, et la création de la Région Centre, la capitale régionale a été installée à Orléans, Tours perdant ainsi de nombreuses prérogatives

Carte de l’OREALM – L’aire d’étude

OREALM Loire Moyenne

En 1968, ce territoire comprenait 723 000 habitants, une bonne trame urbaine avec deux des neuf villes de plus de 100 000 habitants et un chapelet d‘agglomérations le long de la Loire.

LES MISSIONS assignées à l’OREALM, étaient au nombre de trois :

– « La Loire Moyenne est une zone d’appui du Bassin Parisien, »

– « La Loire Moyenne représente un pôle de développement pour la Région Centre, », dont « les activités agricoles très importantes dans l’économie locale, qui reposent en particulier sur l’existence de cultures riches et diversifiées, horticulture, viticulture et cultures fruitières. »

– « Le Val de Loire possède des sites et des monuments d’importance nationale. La nature de ces sites et de ces paysages, autant que son histoire, ont donné à cette région des atouts remarquables en matière de tourisme et de culture, aussi bien au profit de ses habitants que de ses visiteurs. L’existence de ce patrimoine, sans être un élément de contrainte absolue pour le développement d’activités culturelles nouvelles comme pour la croissance industrielle et urbaine, devra être prise en considération ».

L’ORGANISATION DE L’OREALM comprenait trois niveaux, sachant que l’OREALM était placée sous l’autorité du Préfet de Région, et de sa Mission Régionale :

La Commission de Coordination, regroupait outre les autorités préfectorales et les chefs de services régionaux, les représentants des collectivités locales et départementales, ainsi que des organisations professionnelles. C’était la seule cellule d’orientation, de liaison, d’association et d’information. Cette commission comprenait notamment les Maires des principales villes : Roger SECRETIN pour Orléans, Jean ROYER pour Tours, et Pierre SUDREAU pour BLOIS, les Présidents des Chambres Régionales de Commerce, d’Agriculture et des Métiers, le Président et trois membres de la CODER (Commission du Développement Economique Régional).

Le Comité Directeur était composé de représentants des grandes administrations. Il constituait la cellule de direction et de contrôle de l’OREALM. Il était présidé par le Préfet de Région.

Le Groupe Permanent d’Etudes représentait la cellule d’études et de synthèse, chargée de mener à bien les études. Il travaillait sous la direction d’un fonctionnaire de l’Administration, d’abord avec Donatien de SESMAISONS, IGREF (marquis de son état, châtelain et maire à La Chapelle sur Erdre près de Nantes), puis François LEPAPE, urbaniste en Chef de l’Etat, enfin Aymard DUVERNET, eux -même subordonnés au Chef du Service Régional de l’Equipement, en l’occurrence, Pierre MERLIN, IGPC.

Les deux derniers objectifs assignés à l’OREALM, ont Justifié la présence dans l’équipe d’études d’un « spécialiste de l’approche culturelle et du développement », Claude FABRIZZIO, par ailleurs consultant UNESCO, et d’un paysagiste, deux disciplines inhabituelles à l’époque dans les équipes d’aménagement. Nous étions aux côtés des disciplines plus traditionnelles, un architecte-urbaniste, Luka SVAJBERIC (Par la suite, naturalisé Lucas BERRY, décédé en 2018), un sociologue, Jean GOUGEON, rejoint par Anne Marie STASIAK, un économiste, Michel CARLIER, rejoint par Henri ROBERT, un géographe, Pierre FALAISE, et un spécialiste des transports, Jacques d’ABBADIE, ITPE. J’ai travaillé en permanence avec Luka SVAJBERIC, Claude FABRIZIO, et Pierre FALAISE.

Pour ce qui concerne les études dans le domaine du paysage, j’ai eu recours à l’assistance d’écologues et de paysagistes. Tout d’abord avec Guy CABALLE, écologue du CEPE Louis Emberger de Montpellier et des paysagistes Georges DEMOUCHY, puis, de Jean-Pierre SAURIN, Daniel JARRY, enfin, de Michèle DELAIGUE. Ils étaient tous quatre stagiaires issus de l’ENSH – SPAJ. Jean -Pierre SAURIN et Georges DEMOUCHY seront ensuite stagiaires du premier cycle de formation au paysage d’aménagement du CNERP. Daniel JARRY, après un passage à la ville de GRENOBLE, me rejoindra dans les années 80/90 au Conseil général du Val de Marne.

Mai 1969, arrivée à Orléans :

J’occupe mon bureau dans les locaux du Service Régional de l’Equipement, dirigé par Pierre MERLIN, IGPC. Dès le début, un premier contact étonnant avec une région destinée à se développer et à s’aménager. En effet, dès le 2èmedimanche de mai se tient la « Fête Nationale de Jeanne d’Arc et du patriotisme ». Je suis alors, comme mes collègues, incité par le Chef du Service Régional de l’Equipement à participer, derrière les représentants de l’Eglise, au défilé parmi les représentants des administrations et des Corps constitués. Nous n’irons pas en tant, que jeunes arrivés, tout en considérant cette manifestation, dans ses modalités, digne d’un autre temps ! Et surtout, durant ce même mois, la fameuse « Rumeur d’Orléans », qu’Edgar MORIN a décryptée dans son ouvrage paru aux Editions du Seuil en 1982 : une histoire sur la disparition de jeunes filles dans les cabines d’essayage situées dans des caves voutés de magasins de vêtement de commerçants juifs récemment installés à Orléans. Il a même été avancé, que ces jeunes filles, depuis les tunnels moyen âgeux du sous-sol orléanais étaient conduites de force vers des sous-marins pour traverser la Loire, et disparaître en Sologne, afin d’être ensuite livrées à des réseaux de prostitution. Cette rumeur a pris une ampleur considérable durant plusieurs semaines ! Les jeunes filles étaient gardées à la maison, n’allaient plus suivre leurs enseignements, ou étaient escortées à leurs établissements scolaires. La presse locale, « la République du Centre » a couvert en continu l’évènement, et a contribué, malgré elle, à propager, et à amplifier la rumeur. Enfin, nous constatons rapidement l’existence d’une vive concurrence entre les maires des deux principales villes, que sont Orléans, récemment désignée capitale régionale, au détriment de l’ancienne, qui était Tours avant la création de la Région Centre. La ville de Blois entre elles deux n’a pu jouer un rôle d’apaisement. Un point de départ, qui nous a laissé quelque peu perplexes pour mener à bien notre mission …

LES ETUDES PAYSAGERES

De mai 1969 à la fin de 1973, plusieurs étapes marquent la progression des études paysagères vers l‘élaboration du schéma d’aménagement : La phase de reconnaissance générale des paysages, la préparation du Livre Blanc, son étape intermédiaire, « Les Eléments pour un Livre Blanc », enfin, la préparation du Schéma d’aménagement de la Loire Moyenne, à laquelle, je n’ai participé, qu’à sa phase de démarrage.

1 – LA PHASE DE RECONNAISSANCE GENERALE DES PAYSAGES

Dès le début, s’est posée la question de l’étendue de la zone d’étude. Durant les premiers six mois, j’ai effectué des parcours automobiles en nombre pour découvrir la totalité de l’aire d’étude, pendant que d’autres manipulaient en tous sens des chiffres, des statistiques. Plusieurs milliers de diapositives ont été prises à ces occasions. (Certaines ont été déposées aux Archives Départementales du Loiret). Ma présence au bureau était de ce fait réduite, ce qui faisait dire à l’équipe, que je passais l’essentiel de mon temps à me promener et faire des photos ! Par ailleurs, les membres de l’équipe, se demandait ce qu’un « paysagiste de jardins, de parcs » pouvait bien apporter à l’équipe ! Ces parcours de terrain étaient fréquemment réalisés avec Claude FABRIZIO, nos deux domaines d’étude étant fortement imbriqués. Nous formions ainsi, un véritable tandem ! Pour collationner et rendre compte à l’équipe des résultats de nos collectes de terrain, nous ne disposions pas d’outils d’investigation telles les couvertures aériennes, les outils informatiques. Le rapidographe, le crayon, les lettres et trames Lettraset, le calque, et l’assistance d’un bureau de dessin comprenant jusqu’à trois dessinateurs. Pas de phocopieurs, mais des ronéos à alcool ou à encre. Néanmoins, assez rapidement nous avons été dotés d’une couverture aérienne réalisée par L’Armée de l’Air, grâce à Pierre FALAISE. (Colonel, jeune retraité de l’Armée de l’air, ancien pilote de chasse, jeune géographe, car en 1968, à Nanterre, il a soutenu une thèse sur l’industrie de l’armement en France, dans un climat ambiant explosif …, (qui à l’époque avait fait la une !). Cette couverture a été très utile à l’équipe, et a permis, au CEPE de Montpellier (Centre d’Etudes Phyto-sociologiques et Ecologiques), d’engager la réalisation des cartes de la végétation de 1970 à 1973.

Pierre Dauvergne et Claude Fabrizio en 1970. Cliché OREALM.

UN PROGRAMME DE TRAVAIL, ET LA MISE AU POINT D’UNE METHODOLOGIE

Après ces premiers mois, j’élabore une methologie, afin d’aboutir à une classification des paysages pertinente au regard des objectifs assignés à l’OREALM, soit de publier un livre blanc, puis un schéma d’aménagement. Encore une fois, nous ne disposions pas de références pour aborder notre travail. En m’appuyant sur les nombreux parcours de terrain, la lecture d’ouvrages de géographes dont : Roger DION, « Histoire des levées de la Loire » – 1961, et Yves BABONNEAU, « Villes et régions de la Loire Moyenne, Touraine, Blésois, Orléanais – fondements et perspectives géographiques » – 1966, l’interprétation et l’analyse de nombreuses plaquettes de promotion de la Région ventant ses atouts, afin de favoriser l’installation d’activités. Le patrimoine historique et naturel y sont bien évidemment cités en bonne place, ainsi que la « douceur » du Val de Loire, ou du « Jardin de la France ». Dans un premier temps, par l’interprétation des cartes géologiques (photos ci dessous), la délimitation d’ensembles paysagers a pu être définie à partir de la nature dominante des sols.

Deux interprétations de la carte géologique. P. Dauvergne.

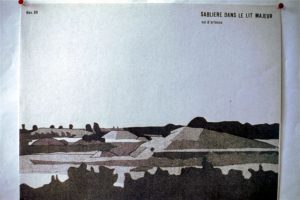

Par ailleurs, l’exploitation de photos par la réalisation de croquis ont permis de sensibiliser les membres de l’équipe aux questions de paysage. Par exemple, l’extraction de granulats dans le lit majeur de la Loire, n’est pas seulement une activité économique, mais également, une activité productrice de paysages, par ailleurs, favorables aux activités de loisir.

Interprétation d’un cliché de gravière dans le lit majeur de la Loire. P. Dauvergne

Interprétation d’un cliché de gravière dans le lit majeur de la Loire. P. Dauvergne

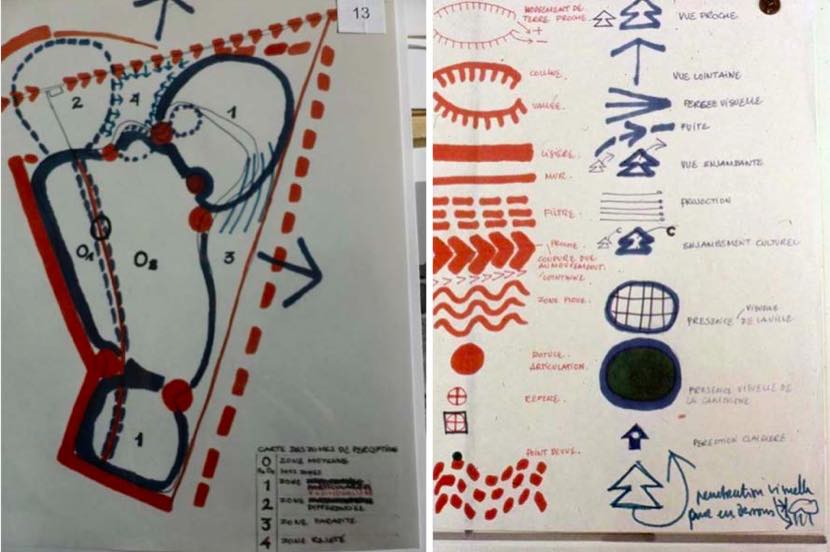

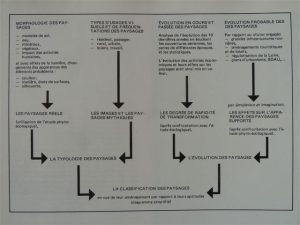

Début 1970, après ces 6 premiers mois, une méthodologie d’approche des paysages de la Loire Moyenne a été mise au point. Outre la définition des paysages réels selon leurs composantes, principalement géographiques, et après échanges avec Bernard LASSUS, (dont j’étais encore l’assistant à l’ENSH-SPAJ), nous avons pu, en particulier distinguer les éléments permettant, la définition des images du val de loire, celles du « Jardin de la France ». Ce sont les « paysages mythiques », selon l’expression de Bernard LASSUS, ces paysages relevant de plusieurs types d’usages visuels et de fréquentations. L’objectif final étant d’aboutir à une classification des paysages, dans la perspective de leur aménagement et mise en valeur, tel qu’il devra être proposé dans le futur schéma d’aménagement. Encore une fois, nous ne disposions pas ou très peu de références en la matière. Par contre, un peu partout, nous étions confrontés au même problème, celui d’inventer et de construire des méthodes d’approche du paysage adaptées à chaque situation.

Schéma méthodologique

LA VEGETATION

Constatant que les paysages de la Loire Moyenne étaient très marqués et définis par la végétation, le relief étant très faible, j’ai pensé très nécessaire d’en avoir une description détaillée, notamment au regard de sa capacité à s’adapter aux futurs développements urbains tels qu’ils seront définis par le futur schéma d’aménagement.

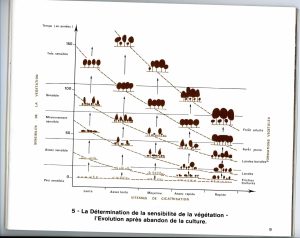

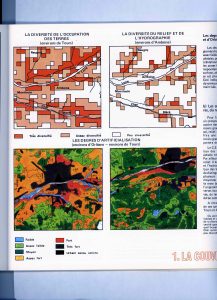

Début 1970, jusqu’en 1973, le CEPE, Centre d’Etudes Phyto-sociologiques et Ecologiques Louis Emberger de Montpellier (CNRS) a été appelé pour d’une part, décrire la couverture végétale, et d’autre part, définir ses aptitudes à résister et à évoluer selon les pressions des futures occupations humaines. J’avais eu connaissance des travaux du CEPE en Tunisie pour la mise en valeur des terres, comme en Sologne. Après rencontre avec Gilbert LONG, l’un des principaux responsables du CEPE, un travail cartographique très important a été réalisé principalement par interprétation de la couverture aérienne et par des reconnaissances de terrain. Le travail a été assuré par Guy CABALLE, doctorant. A partir de ses travaux, G. GODRON et J. POISSONET ont conceptualisé « quatre thèmes complémentaires pour la cartographie de la végétation et du milieu : les séquences de végétation, la diversité du paysage, la vitesse de cicatrisation, et la sensibilité de la végétation ». Bulletin de la Société Languedocienne de géographie. Tome 6, Fascicule 3 – 1977.

Ainsi, a été réalisée à l’échelle du 1/250 000 –-ème la carte de l’occupation des terres de la Loire moyenne. Avec un ensemble de symboles indiqués dans chaque unité d’occupation les structures de la végétation ; arbres, arbustes, herbacées ou combinaisons, les degrés d’artificialisation du milieu selon les pressions humaines passées ou actuelles, enfin, les espèces dominantes du paysage. Chaque unité, par interprétation avec utilisation de couleurs, il était possible de réaliser autant de cartes que de symboles indiqués. Par exemple sur la figure ci-dessous, figure une unité d’occupation en lisière de la forêt d’Orléans : 13/4 S QYB, ce qui veut dire : 13, forêt dense de feuillus aménagée avec 3, degré d’artificialisation assez faible, 1, formation ligneuse haute dense, juxtaposée à 14, forêt dense de résineux, 4, degré d’artificialisation moyen, S : taillis sous futaie, espèces dominantes : Q, chênes, Y : pin sylvestre, B : bouleaux. Cette interprétation relève d’un travail de spécialiste ! Au sein de l’équipe, j’ai été le seul à l’utiliser, également Jean-Pierre SAURIN et Pierre FALAISE, mais sur des secteurs particuliers.

Les études de végétation.

Par rapport à l’évaluation de la sensibilité de la végétation aux futures pressions urbaines ou abandon des terres, le CEPE a eu de grosses difficultés. Il avait une expérience sur l’évolutions de la végétation en Sologne sur une cinquantaine d’années. Mais les formations végétales solognotes ont peu à voir avec celles du Val de Loire. Aussi ont-ils contourné la difficulté en estimant l’évolution probable de la végétation, après abandon des cultures. Cette évolution régressive présente des degrés de « vitesse de cicatrisation ». Cette position, qui est celle de privilégier le retour de la végétation vers le climax, est à l’inverse de la dynamique souhaitée dans le cadre d’un aménagement régional. Cependant, elle peut être utile, par exemple dans le lit mineur de la Loire, ou sur les coteaux avec une déprise agricole marquée. Ci-après, quelques exemples d’interprétation des travaux du CEPE.

Retour vers le climax.

En haut, Blois dans son environnement végétal, en bas, les villes d’Orléans et de Tours avec des degrés d’artificialisation de la végétation.

LES PAYSAGES A L’ECHELLE DU 1 200 000 -ème – 1969 / 1970

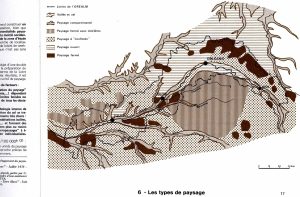

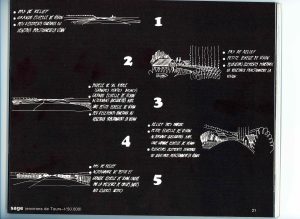

En exploitant mes nombreux parcours de terrain, une première cartographie des paysages a pu être dressée à l’échelle du 1 / 200 000 -ème, sous la forme de cinq cartes : dont, trois élémentaires : les éléments constitutifs des paysages (physiques, biologiques, construits), les types physionomiques, les ambiances visuelles (paysage ouvert, fermé …), selon l’occupation des terres (paysages forestiers, bocagers, …), et une carte de synthèse, les ensembles paysagers (voir ci-dessous). Ces cartes ont été exploitées dans « Les Eléments pour un Livre Blanc » de juillet 1970, dans le projet de livre blanc de 1971, enfin, repris en 1972 dans une « Notes et Etudes Documentaires », consacrée à L’Economie de la Région Centre ».

Les types de paysage. Pierre Dauvergne.

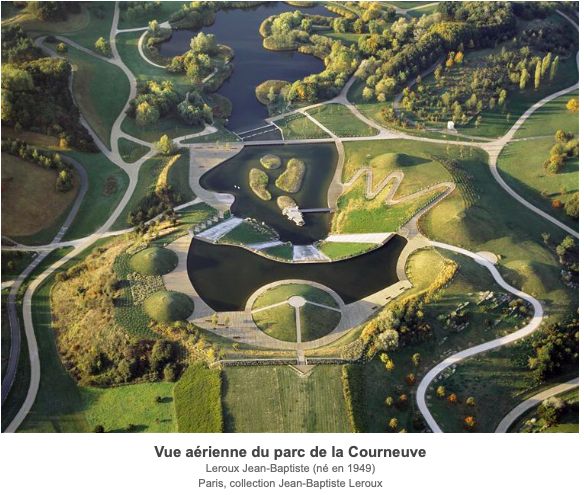

2 – LA PREPARATION DU LIVRE BLANC – VERS LA METROPOLE JARDIN

Son élaboration s’est faite en deux temps. Un premier, durant la rédaction des « ELEMENTS POUR UN LIVRE BLANC » de juillet 1970, puis un deuxième, au sein du « LIVRE BLANC » proprement dit parue en juin 1971.

LES PAYSAGES DANS « LES ELEMENTS POUR UN LIVRE BLANC » – Décembre 1970.

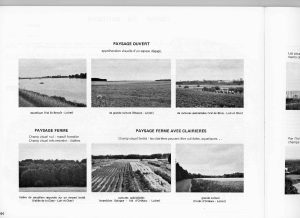

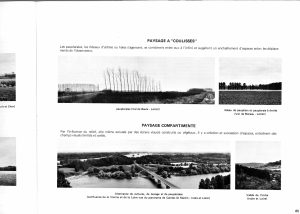

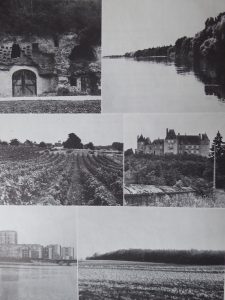

Les premières cartographies publiées dans les « Eléments pour un Livre Blanc » sont illustrées par des clichés des divers paysages identifiés. Leur légende a été une véritable découverte, voir une révélation au sein des services et responsables régionaux : paysage fermé, paysage fermé avec clairière, paysage ouvert, paysage compartimenté, et paysage à coulisses. Également, découverte de la mosaïque des paysages de la région. La dénomination de « paysage à coulisses » a fait l’objet de surprise, et de beaucoup de commentaires, d’utilisation par la suite pour d’autres études de paysage. Il s’agissait principalement du val inondable occupé par de très nombreuses peupleraies, à divers stades de développement, et de différentes densités. La populiculture était subventionnée par l’Etat. Lors de déplacements dans le val, ces peupleraies « coulissent entre elles », comme un décor de théâtre. Cette « mobilité des apparences », sur un plan théorique, a été mise en évidence par Bernard LASSUS. Ces cartes faisaient partie du Chapitre « Créer un cadre de vie satisfaisant pour les habitants ».

Les photos des types de paysage

Ce chapitre soulignait, que les paysages étaient en évolution constante, et que la Loire Moyenne était également un « espace de conflit » entre activités. Ces paysages ne sont pas homogènes, ils constituent selon les situations, des paysages « de détente », « d’accompagnement », de « liaison » », ou de « décompression ». Cette description assez sommaire et générale, selon une approche régionale, n’était évidemment pas suffisante pour préparer les options et prescriptions du futur schéma d’aménagement.

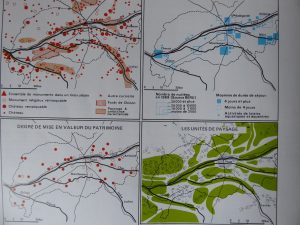

RECONNAISSANCE SYSTEMATIQUE DES PAYSAGES ET DU PATRIMOINE

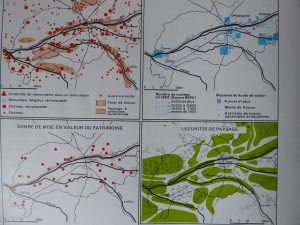

Le travail d’équipe commençant à générer des réunions de travail à un rythme soutenu, je demande au bureau d’étude PAYSA (Paul CLERC et Caroline BAUDELOT associés) de mettre à disposition de l’OREALM, à mi-temps, sur un an, Georges DEMOUCHY (Décédé en 2016). Nous entamons alors une reconnaissance systématique des paysages, à l’échelle du 1 / 100 000 -ème. Cette phase correspond encore à un travail important de terrain avec Claude Fabrizio pour identifier sur le territoire le potentiel et le degré de mise en valeur du patrimoine. De Tours à Orleans, des cartes ont recensé les éléments de ce patrimoine, leur degré de mise en valeur touristique, le degré de mise en valeur du patrimoine, enfin les unités de paysage. Ci-après les cartes portent sur les environs de Tours :

De haut en bas et de gauche à droite : le patrimoine, la mise en valeur touristique, le degré de mise en valeur du patrimoine, et les unités de paysage. G. DEMOUCHY.

Carte de la valeur attractive des paysages.

De ces cartes, une de synthèse « valeur attractive des paysages » a été composée et publiée dans le livre blanc de juin 1971.

Par ailleurs, Georges DEMOUCHY a relevé, depuis les principales routes, longitudinales à la Loire, les éléments de repère et d’animation visuels propres à l’image convenue du Val de Loire, « le jardin de la France », elle-même souvent contrariée par les activités. (Voir ci-après la carte de synthèse des conflits entre Orléans et Tours).

Carte de synthèse des conflits publiée dans le Livre Blanc « Vers la Métropole-Jardin » de juin 1971.

LA GENESE DU PRINCIPE D’AMENAGEMENT DE LA LOIRE MOYENNE, VERS LA METROPOLE JARDIN

Dans l’arrêté de création de l’OREALM du 10 septembre 1968, sont clairement énoncés des objectifs à satisfaire dans le futur schéma d’aménagement, car « la Loire Moyenne est le lieu d’une concurrence intense entre divers secteurs pour l’utilisation de sites exceptionnels, dont il convient prioritairement de conserver la dimension esthétique et historique. Cet objectif doit conduire à une méthode … qui définisse une stratégie de l’organisation de la vallée préservant sa qualité … et insistant sur l’intérêt d’une réflexion portant sur la localisation des activités, la nécessité de les grouper en zones, ou au contraire de les disperser ».

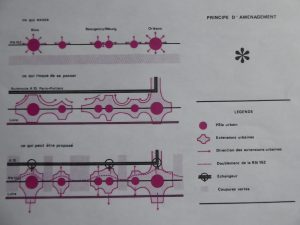

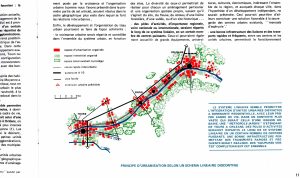

La carte précédente des conflits montre très clairement, que les tendances de développement urbain en cours ne vont pas dans le bon sens, et qu’il convient bien d’organiser, et de canaliser ce développement. Le principe d’aménagement adopté pour la Loire Moyenne, selon un développement de l’urbanisation, sous une forme discontinue, en appui des villes existantes, grandes, moyennes, ou petites, a émergé rapidement avec évidence. En voici trois traductions graphiques successives entre 1971 et 1974 :

Cahier de l’OREALM – N°4 – Pierre DAUVERGNE – « Qu’est-ce qu’une coupure verte ? » – juin 1971

MERLIN (Pierre), LE PAPE (François), BERRY (Lucas) « Aménagement d’une région urbaine – La METROPOLE JARDIN » – Revue Urbanisme – N°134-135 – 1973.

Luka SVAJBERIC et Jean-Michel AUBRY, traduisent ce principe sous la forme de deux schémas intitulés : tendances de l’urbanisation spontanée entre Tours et Orleans, et principe d’urbanisation selon un schéma linéaire discontinu. (Cahier de l’OREAM N° 3 « Une « métropole-jardin » pour la loire moyenne, ou de la ville à la région urbaine, ou métropole jardin.» – 1971).

Deux situations

Est attaché à ce principe, celui des coupures vertes à maintenir entre les divers pôles urbains. Plusieurs textes explicitent ce qu’elles doivent être, dont dans les cahiers de l’OREAM – N° 4 de 1971 – Pierre DAUVERGNE « Qu’est-ce qu’une coupure verte ? » N°5 de 1972 – Pierre FALAISE- « Urbanisation et coupures vertes entre Orléans et Blois », et N° 10 de 1973 – Pierre FALAISE « Analyse d’une coupure verte : entre Meung-sur- Loire et Beaugency ».

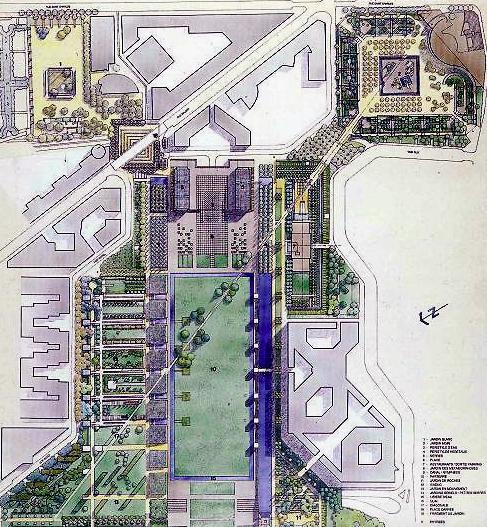

3 – PREPARATION DU SCHEMA D’AMENAGEMENT DE LA METROPOLE JARDIN :

Avec Lucas BERRY, et Pierre FALAISE, les « spatiaux » de l’équipe, nous décidons de réaliser un album, ou atlas, contenant autant de planches, que de thèmes sur le territoire de la Loire Moyenne. Lukas SVAJBERIC a cartographié systématiquement, avec l’aide du bureau de dessin, à l’échelle du 1 / 50 000 -ème, toutes les données recueillies par les membres de l’équipe, afin qu’elles soient consultables par tous au moment des premières réflexions pour l’établissement du futur schéma d’aménagement.

De plus en plus pris par les réflexions collectives pour fonder le futur schéma, je demande alors à Jean-Pierre SAURIN, de me rejoindre pour cette nouvelle phase d’étude des paysages.

APPROCHE DETAILLEE DES PAYSAGES A L’ECHELLE DU 1 / 50 000 -ème – 1972 – 1973.

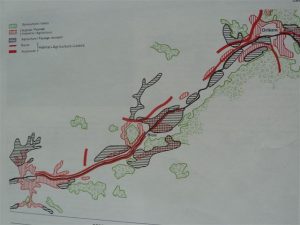

Cette approche a été conduite par Jean-Pierre SAURIN. Une double approche a été menée, celle de la reconnaissance détaillée des unités de paysage, et celle de l’image du Val de Loire au 1 / 50 000 -ème.

Pour les unités de paysage, cinq cartes ont été réalisées. Ci-après, d’aval en amont, Tours, Montlouis-sur-Loire / Amboise, Blois/Mer, Beaugency/ Meung-sur-Loire, et Orléans.

5 cartes des unités de paysage

Tours 19 Montlouis-sur-Loire / Amboise 20.

Blois / Mer 21 Beaugency / Meung-sur Loire 20

Orléans 19

En comparant ces cartes, on constate une grande mosaïque de paysages, et des dominantes contrastées tout au long du Val de Loire.

Il s’agit d’un travail méticuleux, qui s’est référé aux vues aériennes, aux cartes du CEPE, et surtout, à de nombreuses reconnaissances de terrain. Les unités ont été principalement définies par la nature du relief et l’occupation des sols. Chaque type étant identifié par une couleur (trame translucide), chacune portant un numéro renvoyant à une fiche descriptive, notamment à des croquis réalisés in situ.

Autour de Tours, les cinq unités de paysage, selon trois critères

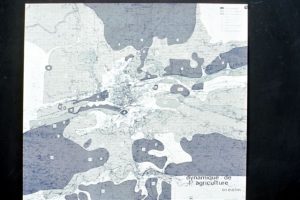

Ces cartes ont été réalisées sur un calque, où des trames de couleurs, spécifiques à chaque unité de paysage ont été appliquées. Ce choix permettait de lire et d’interpréter par superposition et transparence les divers thèmes, interrogeant ainsi la dynamique des paysages. Ci-après, deux exemples de cartes thématiques : l’occupation agricole en 1969, et la dynamique de l’agriculture autour de l’agglomération tourangelle.

L’occupation agricole – 1969 aux environs de Tours. P. FALAISE

La dynamique de l’agriculture P. Dauvergne

(Selon la combinaison de plusieurs facteurs : type de production, taille de l’exploitation, degré d’équipement, âge de l’exploitant, régime de propriété ou de location, …).

L’IMAGE DU VAL DE LOIRE :

Jean-Pierre SAURIN a également cerné les « paysages mythiques » et l’image du Val de Loire, un inventaire précis de leurs éléments constitutifs a été établi notamment à partir d’œuvres littéraires, d’artistes, des plaquettes de promotion régionale, ou de villes, … Ces divers éléments dénommés « clefs » ont été recensés, cartographiés, afin d’apprécier leur répartition sur le territoire de la Loire Moyenne. Comme pour la cartographie des unités de paysage, ces éléments, également à l’échelle du 1 / 50 000 -ème, ont donné lieu à 3 types de cartes : les clefs régionales, les clefs locales, et les unités-clefs. Il a ainsi inventorié dans l’espace, les éléments structurants, qui architecturent les paysages (fronts urbains ou forestiers), les éléments ponctuels, (châteaux-manoirs), linéaires (la Loire et ses ripisylves, falaises troglodytes), ou des espaces étendus (vignobles), tous ces éléments participant à cette image.

Il a dénommé ces divers éléments comme des « clefs », clefs permettant de décrypter cette image du Val de Loire. Ainsi, il inventorie des clefs, qui jouent un rôle à l’échelle locale, ce sont les « clefs locales », à l’échelle régionale, ce sont les « clefs régionales ». Par ailleurs, il rapporte ces clefs aux unités de paysage auxquelles elles appartiennent, ce sont les « unités clef ». Les cartes ci-dessus visualisent les clefs de la ville de Tours et ses environs.

28 – File 0088 (non trouvé)

DES ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION.

Sensibilisation sur certaines situations paysagères par le dessin (Saurin, Delaigue et Jarry).

Constatant, que l’OREALM était le fait de décisions prises à Paris, au plus haut niveau, et que notre organisation à trois étages était quelque peu technocratique, nous nous sommes posé la question de savoir comment prendre en compte l’opinion des forces vives et de la population.

En 1970, le chapitre consacré aux paysages dans « Les éléments pour in livre blanc » a été la première action de sensibilisation sur ce qu’est un paysage, en l’occurrence sur ce qu’il est en Loire Moyenne.

Par ailleurs, comment informer la population en continu sur l’état de nos réflexions, et les résultats de nos études. C’est pourquoi, très rapidement, l’équipe a lancé la série des « Cahiers de l’OREALM », dix parutions entre 1970 et 1973. Dans la plupart, un article sur les questions de paysage était livré pour sensibiliser l’opinion au paysage et aux questions paysagères. Dès le N° 2 de décembre 1970, j’ai livré un premier article « L’aménagement du paysage quotidien » (pages 11 à 20). Dans la suite des « Eléments pour un Livre Blanc », (ELB), Il revenait sur ce qu’est un paysage, et la nécessité de le prendre en considération au moment de l’élaboration d’une politique de développement et d’aménagement régional. Se voulant pédagogique, il analyse la perception d’un spécialiste, en l’occurrence moi-même, et la perception de trois résidentes empruntant quotidiennement une même route entre leur lieu de travail, et celui du lieu de leur résidence. Pour cet exercice, je me suis inspiré de l’approche de Kevin LYNCH (« L’image de la cité ». Edit. Dunod en 1969), et surtout d’une approche exemplaire, celle de Jean PAILHOUS (« La représentation de l’espace urbain – l’exemple du chauffeur de taxi » – Edit des PUF en 1970). L’exercice se fait sur un tronçon de 20 km de la RN 152 entre Orléans et Beaugency (à l’époque l’autoroute A 10 n’existe pas.). Ce choix renvoi à trois postulats de l’aménagement paysager de la Loire Moyenne soit : la création d’un cadre de vie quotidien satisfaisant pour ses habitants, le rôle d’un cadre actif à l’échelle des liaisons routières interrégionales, et la nécessité de maintenir son attrait touristique à une portion de la zone, que constitue l’une des portes d’entrée du Val de Loire utilisée par les touristes. Le spécialiste analyse systématiquement ce qu’il voit au travers du pare-brise et prend des photos, qu’il regroupe selon les thèmes de la route, de la circulation, des points de repères, des vues, des constructions, des traversées de villages, des espaces agricoles et « naturels », et de l’ambiance du trajet. Les habitants, quant à eux, apprécient l’itinéraire plus en fonction de la sécurité, que de sa valeur d’environnement plastique. S’ensuivent un certain nombre de recommandations générales.

Huit autres articles paraissent successivement sur différents thèmes. En 1971 : sur l’habitat individuel, les coupures vertes, en 1972 : le jardin de la France et la Métropole Jardin, l’important N° 7, spécial végétation et paysage avec Jean-Pierre Saurin, en 1973, les coteaux avec Jean-Pierre Saurin, les centrales nucléaires avec Jean Gougeon et Lucas Berry, les vallées avec Michèle Delaigue, enfin, les iles de Michèle Delaigue.

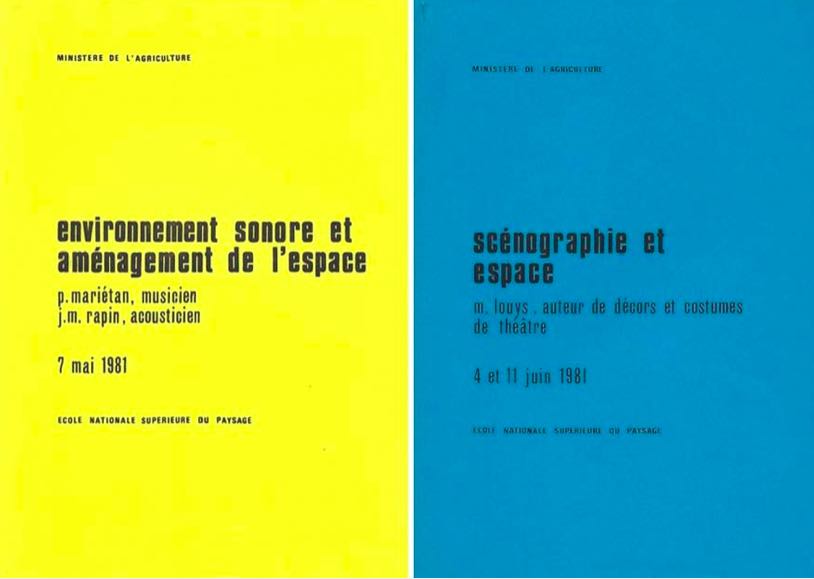

En 1971-19 72, je capitalise mes réflexions propres sur le paysage à l’occasion de sollicitations du Département de la Formation Continue de l’ENGREF (Animé par Pierre Mallaval et Jean Pierre Cazaux). En effet, j’ai participé durant deux années à plusieurs sessions de formation des ingénieurs forestiers, et à un cycle expérimental de trois sessions. L’article « Créer un nouveau paysage » parait en 1972 dans la plaquette des élèves de l’ENGREF sur « Environnement : Nature – environnement- pollution – Pour qui, Pour quoi, et où ? ».

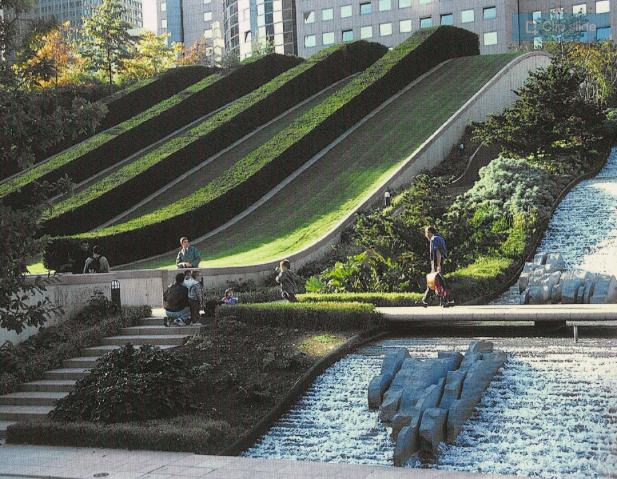

ACTIONS LOCALES :

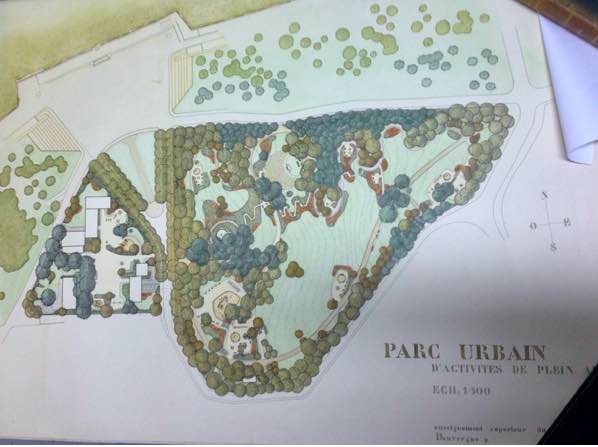

Dans le même temps, saisie d’opportunités et de sollicitations « locales » pour mener des études pré opérationnelles (bien que ce n’était pas dans les missions de l’OREALM) à valeur pédagogique et démonstratives de la possibilité réelle de prendre en compte le paysage au niveau local dans les décisions d’aménagement et d’urbanisme, en particulier par la réalisation de « Plans de Paysage ». Ainsi, entre 1971 et 1973, six études à des échelles allant du 1/10 000 au 1/50 000 -ème ont été menées dans chacun des trois départements pour des POS : Rochecorbon en 1971, par moi-même (Atelier d’Urbanisme de l’agglomération tourangelle), Vineuil, avec Jean-Pierre SAURIN en 1972 (Groupe d’Etude et de Programmation de la DDE 41), Loury, en 1972, avec les étudiants de 1ère et 2ème année de la Section du Paysage et de l’Art des Jardins (SPAJ de l’ENSH), pour la Commune, un PAR, celui de Courtenay en 1972, avec Daniel JARRY, pour la DDA du Loiret, le schéma des espaces de discontinuités du SDAU de Tours en 1972 avec Jean -Pierre SAURIN, et Lucas SVAJBERIC, pour l’Atelier d’Urbanisme de l’Agglomération Tourangelle, le POS intercommunal de la Basse Vallée de la Vienne en 1973 avec Michèle DELAIGUE pour le Maire de la Commune de Saint-Germain sur Vienne et Président du Syndicat intercommunal. Un rendu compte de ces études a été fait dans le cadre des publications de l’OREALM, de la Documentation Française, dans des revues d’aménagement et d’urbanisme.

Pour la plupart, ces études se déroulaient selon quatre phases : la reconnaissance des unités de paysage, les tendances d’évolution : urbanisation, mutations agricoles, … le plan de paysage, enfin, le schéma d’un document de planification, POS ou PAR.

Les étudiants de l’ENSH-SPAJ sur le terrain et lors de l’exposition et du jury. Au milieu, à gauche, Daniel Jarry et Pierre Dauvergne. Cliché Alain Marguerit

Cas de la Commune de La JACQUEMINIERE. Daniel JARRY.

AVANT

DEMAIN ?

LES PREMICES DU SCHEMA

VERS LA METROPOLE JARDIN

Collectif – Vers la métropole jardin – Schéma d’aménagement, le projet présenté à grands traits – document provisoire – 1974

En 1973, la DATAR, dans le cadre de l’élaboration du schéma général de la France, a fait appel à la méthode dite des scénarios, telle que mise au point par son service, le SESAME, responsable Jacques DURAND (Systèmes d’Etudes du Schéma d’Aménagement de la France. L’équipe de l’OREALM a bénéficié de son assistance. Dans le cahier de l’OREALM N° 8 de 1973, Michel CARLIER et Jean GOUGEON ont publié « Val de Loire et prospective » où la méthode est explicitée. Y sont présentés cinq scénario fruit des réflexions de l’équipe : « … L’avenir tendanciel du Val de Loire », et quatre « scénarios dits contrastés », ou quatre histoires futures pour un autre Val de Loire : « Loire Moyenne, trait d’union entre l’Est et l’Ouest », « lieu d’une nouvelle Renaissance », une « région privilégiée pour les loisirs », et « Faire du val un potager ». Un document de travail de fin 1972 « Elaboration du schéma – Phase scénario – Scénario Val de Loire – potager – verger » explicite ce scénario, dont le but premier était de rechercher comment les espaces cultivés concernant les coupures vertes, pouvaient se développer et résister à l’urbanisation. Il est illustré par deux schémas de principe, deux cartes, et des tableaux statistiques.

Dans les propos liminaires il est souligné, que « … faire du val un potager, où le développement des cultures spécialisées (légumes, pépinières, vignobles) constituerait l’élément fondamental. Il n’induit pas cependant, que l’urbanisation en soit rejetée, mais celle-ci n’apparaît plus alors comme seul, et unique mode spatial à privilégier et à étudier au détriment de l’espace rural. Le Val de Loire des cultures riches suppose l’utilisation de surfaces importantes dans le Val (zones agricoles protégées et dynamiques forcément, dans le Val, zones agricoles protégées et dynamiques) et des villes dont le développement est davantage orienté hors du Val ; afin de ne pas gêner ces productions … Il est expliqué, in fine, comment passer de ces images décrites dans chacun des scénarios vers le schéma d’aménagement.

Dans la note de travail, le scénario est détaillé (Propos liminaire, justification de l’hypothèse, l’image 2000, la situation en 1972, plusieurs tableaux statistiques). Le lien entre paysage et agriculture est explicité dans la présentation du scénario « … Les combinaisons entre les caractéristiques agricoles et « naturelles » de la Loire Moyenne sont bien spécifiques et ce sont elles qui en partie lui confèrent son image de jardin. En effet, les espaces correspondants à ces activités économiques englobent et « baignent » les éléments du patrimoine monumental, qu’ils soient ponctuels ou isolés comme les châteaux, ou qu’ils soient plus vastes comme les pôles urbains. Or, on le sait, la trame urbaine en Loire Moyenne est relativement dense, notamment aux abords du val. Il y a par conséquent interpénétration entre deux types d’espace, considérés comme ruraux et urbains, pour donner un espace global. Ce dernier doit être analysé, puis aménagé comme un tout, car il est en fait le résultat de forces socioéconomiques qui se traduisent, entre autres, dans son apparence physique, véritable reflet des activités de la Société toute entière. Agir sur l’une de ses composantes, c’est modifier plus ou moins fortement son apparence, c’est-à-dire le paysage global…. La préoccupation de maintenir un paysage de qualité en Loire Moyenne vient également du fait de la valeur qu’il représente pour les activités touristiques et de loisirs, ainsi que pour le cadre de vie attractif qu’il offre pour de nouveaux résidents. Satisfaire ces objectifs, c’est s’interroger sur les évolutions des activités économiques, qui produisent ce paysage. … »

Parmi les justifications de l’hypothèse Potager-Verger, il est noté, « … que jusqu’à présent, la planification de l’espace a été trop souvent et exclusivement la prise en compte de la dynamique urbaine. En effet, c’est la ville qui s’étend au détriment d’un espace dit libre et vide. On aménage la ville pendant que l’’on équipe les zones rurales. Il n’est pas possible d’aménager un espace par la seule juxtaposition d’équipements. Le résultat de cette planification est la production d’un espace global incohérent, de plus en plus banalisé où les espaces résiduels sont de plus en plus nombreux. La croissance de la trame urbaine de la Loire Moyenne d’ici 20 à 30 ans va être très importante dans certaines zones ; les pôles urbains vont s’étendre, les zones agricoles et naturelles vont diminuer. Ces dernières intéressent presque exclusivement les fruits, légumes et végétaux de pépinières ainsi que le vignoble sur les terrasses et coteau du Val. L’image du Val de Loire, le Jardin de la France, risque par conséquent d’être bouleversée … En fin de compte, c’est l’espace du Val qui est le plus sollicité. C’est pourquoi ce scénario se penche, plus particulièrement sur le développement et l’organisation des productions végétales du Val

_________________________

A la fin de l’année 1974, durant la phase d’élaboration du schéma d’aménagement, je quitte l’équipe. Je suis en effet détaché à plein temps auprès de l’« Association Paysage » pour créer l’« Appui Technique » auprès des chefs d’ateliers régionaux des sites et paysage ARSP) et des Délégations à l’Environnement DRE)

Après la publication du schéma en 1975, l’OREAC poursuis les réflexions et propositions : en 1976, il est produit « Les coupures vertes de la Loire Moyenne – Charte interdépartementale – Mesures à mettre en œuvre (Départements 41, 45 et 37) », et en 1977, Philippe LE GRONTEC publie un article – « Les coupures vertes de la Métropole Jardin en Val de Loire : rêves et réalités ? » dans la Revue Economie Rurale – N°120.

Pierre Dauvergne.

BIBLIOGRAPHIE – En gras, documents principaux.

PUBLICATIONS DE L’OREALM :

DOCUMENTS GENERAUX : ouvrages collectifs :

– 1968 – OREALM – Plaquette de présentation de l’OREALM -. Région Centre. – 1968.

– 1970 – OREALM – Eléments pour un livre blanc – Région Centre.

– 1971 – OREALM – Vers la Métropole Jardin – Livre blanc – MEL et DATAR.

– 1973 – OREALM – La Métropole Jardin – « Vers des esquisses de schéma »

– 1974 – OREALM – Vers la Métropole Jardin – Schéma d’aménagement, le projet présenté à grands traits- document provisoire

– 1977 – OREAC – Vers la Métropole Jardin – le schéma d’aménagement de la Loire Moyenne et sa mise en œuvre –

– 1977 – DATAR – Aménagement de la Loire Moyenne – Schéma de la Métropole Jardin – Schéma Général de la France – Collection Travaux et Recherches de Prospective – La Documentation Française.

De 1970 à 1973 : LES 10 CAHIERS DE L’OREALM :

– N° 1 – 1970 – La population, le fleuve.

– N° 2 – 1970 – Environnement culturel, paysage

– DAUVERGNE (Pierre) – L’aménagement du paysage quotidien.

– N° 3 – 1971 – Une « Métropole Jardin », les liaisons internes.

– DAUVERGNE (Pierre) – Y-a-t ’-il accord entre l’habitat individuel et le paysage ?

– N° 4 – 1971 – L’emploi en Loire Moyenne.

– SVAJBERIC (Lucas), AUBRY (J.M.) – Une Métropole Jardin pour la Loire Moyenne

– DAUVERGNE (Pierre) – Qu’est-ce qu’une coupure verte ?

– N° 5 – 1972 – « Les migrations inévitables – Urbanisation et coupures vertes entre Orléans et Blois

– FALAISE (Pierre) – Urbanisation et coupures vertes entre Orléans et Blois.

– N° 6 – 1972 – Tourisme et loisirs dans la Métropole Jardin, les sites touristiques en Sologne, Blois dans 15 ans.

– DAUVERGNE (Pierre) – La Métropole Jardin : un nouveau Jardin de la France.

– N° 7 – 1972 – Végétation et Paysages en Loire Moyenne.

– DAUVERGNE (Pierre) et SAURIN (Jean-Pierre) – Les paysages Orléanais, Blésois, Touraine

– N° 8 – 1973 – Prospective, Tours, les coteaux.

– DAUVERGNE (Pierre) et SAURIN (Jean-Pierre) – 550 Kms de coteaux … Pour quoi faire ?

– N° 9 – 1973 – Pour une stratégie de développement industriel, les centrales nucléaires dans le Val de Loire.

– BERRY (Lucas), DAUVERGNE (Pierre), GOUGEON (Jean) – La Métropole Jardin ou la vallée de l’atome ?

– DAUVERGNE (Pierre) et DELAIGUE (Michèle) – 450 Kms de Vallées … pour quoi faire ?

– N° 10 – 1973 – Le Val de Loire des touristes, la Loire, ses îles.

– DELAIGUE (Michèle) – Les îles dans le paysage de la Loire.

– FALAISE (Pierre) – Analyse d’une coupure verte : De Meung-sur-Loire à Beaugency.

RECONNAISSANCE GENERALE DES PAYSAGES DE LA LOIRE MOYENNE :

DAUVERGNE (Pierre) – Interprétation de la carte géologique régionale – 1969

DAUVERGNE (Pierre) – Cartes au 1/200 000 des types de paysage. – 1970.

DAUVERGNE (Pierre) et DEMOUCHY (Georges) – Cartes au 1/100 000 des unités de paysage, du patrimoine, de la mise en valeur touristique et du degré de mise en valeur du patrimoine – 1971.

ETUDES DE LA VEGETATION :

Réalisées par le Centre d’Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis EMBERGER (CEPE) du CNRS à Montpellier :

Elles sont présentées dans le cahier N° 7 de l’OREALM – 1972.

CABALLE (Guy), LONG (Gilbert), POISSONET (Jacques), GODRON (Michel) – Notice des cartes du paysage végétal de la zone de l’OREALM :

Rapport N° 1 – CEPE – CNRS – Montpellier, 1971.

Rapport N° 2 – Notice des cartes de la dynamique du paysage végétal de la zone de l’OREALM – 1972

Rapport N° 3 – 1973, idem ci-dessus.

GODRON (M), POISSONET (J) – Quatre thèmes complémentaires pour la cartographie de la végétation et du milieu dans bulletin de la Société Languedocienne de Géographie – Tome 6- fascicule 3 – 1972.

CABALLE (Guy) – Contribution à l’étude phyto- écologique du paysage rural de la LOIRE MOYENNE – Thèse de Doctorat en spécialité écologie – rapport et annexe – Université des sciences et des techniques du Languedoc Académie de Montpellier – 1973 –

DES ETUDES DE CAS :

DAUVERGNE (Pierre) – Etude du paysage pour le POS de Rochecorbon (37) – 1/10 000 -ème – Atelier d’Urbanisme de l’Agglomération Tourangelle – 1971

DAUVERGNE (Pierre), JARRY (Daniel) – Plan de paysage pour le PAR de Courtenay (45) – DDA 45 – 1972

DAUVERGNE (Pierre) et ses étudiants de 1ère et 2ème année de l’ENSH – SPAJ : Plan de paysage au 1 / 10 000 pour le POS de Loury (45) – Commune de LOURY – 1972

DAUVERGNE (Pierre), SAURIN (Jean-Pierre) – Plan de paysage pour le POS de Vineuil (41) – DDE 41 – 1972.

DAUVERGNE (Pierre), SAURIN (Jean-Pierre), Lucas BERRY – Définition des zones de discontinuité du SDAU de Tours – DDA 37 et Atelier d’Urbanisme de l’Agglomération Tourangelle – 1 / 50 000 -ème – 1972

DAUVERGNE (Pierre), DELAIGUE (Michèle), – Etude de paysage de la Basse Vallée de la Vienne – analyse au 1 / 50 000 et 1 : 25 000 – Plan de paysage pour les 9 POS du Syndicat Intercommunal de la rive gauche de la Basse Vallée de la Vienne (37) – 1973.

ETUDES PREPARATOIRES AU SCHEMA D’AMENAGEMENT :

DAUVERGNE (Pierre) – Créer un nouveau paysage – Dans la Plaquette des élèves de l’ENGREF, spécial « Environnement » – 1972.

DAUVERGNE (Pierre) et SAURIN (Jean-Pierre) – Cartes au 1 / 50 000 des unités de paysage, et de l’image du Val de Loire. (Les clefs locales, les clefs régionales, et les unités clefs). – 1972.

DAUVERGNE (Pierre) – Elaboration du schéma – Phase scénario – « Scénario « Val de Loire – Potager -Verger – OREALM – 1972

DAUVERGNE (Pierre) – Les Paysages – Dans L’économie de la Région Centre – Notes et Etudes Documentaires – cf. pages 147 à 149 – La Documentation française – 1972

MERLIN (Pierre), LE PAPE (François) et BERRY (Lucas) – Aménagement d’une région urbaine – La METROPOLE JARDIN – Revue Urbanisme – N° 134-135 – 1973

OREAC – Les coupures vertes de la Loire Moyenne – Charte interdépartementale – Mesures à mettre en œuvre – Départements 41, 45, 37 – 1976.

PUBLICATIONS DIVERSES A PROPOS DE LA METROPOLE JARDIN :

Ouvrages, articles, comptes rendus de séminaires, colloques, notes de travail.

ENGREF plaquette des élèves sur « Environnement : Nature – environnement – pollution – Pour qui, pourquoi, où ? » – dans le chapitre « actions menées dans le domaine de l’environnement en France : DAUVERGNE (Pierre) – « Créer un nouveau paysage » – 1972.

CHABRIER (Pierre) – « Recherches sur l’aménagement des communes rurales » – UER Sciences d’Orléans La Source – Congrès de l’AFAS – 1972 – (P. CHABRIER était Maire de LOURY, réflexions à partir de l’atelier pédagogique de l’ENSH – SPAJ)

DAUVERGNE (Pierre) – « Possibilités de réutilisation des carrières sous la forme d’aménagement paysager » – Compte rendu des journées d’information des consultants en matière de carrières – BRGM – Orléans La Source – Ministère de l’Industrie et de la Recherche – Le Courrier du CNRS – N° 24 – 1973.

BERRY (Lucas) et DAUVERGNE (Pierre) – Introduction du facteur paysager dans les POS de la Métropole Jardin – Revue Urbanisme – N° 138 -1973

DAUVERGNE (Pierre) – L’exploitation de matériaux, activité modificatrice des paysages – N° 39 – spécial « Excavations » – Revue Espaces Verts – 1974.

DAUVERGNE (Pierre), VIOLLET (Michel) – « Le miroir d’une Société – comme l’homme, le paysage est en perpétuelle évolution. Plutôt que de tenter de le figer, il faut savoir l’adapter à son époque » – N° 31 de la revue « Sciences et Avenir » – 1974.

La Documentation Française – Ministère de la qualité de la vie et Ministère de l’équipement – PAYSAGE RURAL ET REGIONAL – Contribution méthodologique aux études d’aménagement – Voir en 2ème partie de l’ouvrage : L’étude d’une situation concrète : les paysages de la Loire Moyenne – 1975.

CHABRIER (Pierre) – « Réflexions pour un aménagement rationnel et humain du territoire rural – Revue du CNRS. – Le Courrier du CNRS N° 24 – 1977.

LE GRONTEC (Philippe) – Les coupures vertes de la Métropole Jardin en Val de Loire : rêve et réalité ? – Revue Economie rurale – N° 120 – 1977.

DAUVERGNE (Pierre) – Les plans de paysage – Revue Urbanisme N° 168 / 169 – 1979.

MORIN Edgar – La rumeur d’Orléans – Edit. du Seuil – 1982

DAUVERGNE (Pierre) – Entretien avec Yves DAUGE – La Décentralisation … une chance pour le paysage – dans le Dossier Développement et aménagement du territoire de la revue P+A – N° 1 – 1984.

BARRAQUE (Bernard) – Le paysage de l’Administration – voir chapitre « Emergence du Paysage Régional » en pages 70 à 80 – Mission de l’Inspection générale de l’Environnement – 1985.

DAUVERGNE (Pierre) – L’évolution du paysage du Val de Loire – Séminaire « Démarches paysagères » – Valençay – Groupe Régional d’Aménagement et d’Urbanisme – DRE Centre – 1990.

LUGINBUHL (Yves), BONTRON (Jean-Claude), CROS (Zsuzsa) – Méthode pour des atlas de paysages – Identification et qualification – Les travaux de l’OREALM sont cités en pages 35 à 36 – STRATES 6 CNRS – SEGESA – Pour le compte de la Direction de l’Architecture et de l’Urbanisme – 1994.

DAUVERGNE (Pierre) – L’urbanisme et le fleuve – Paysages des bords de l’eau – Dans les actes du colloque du MNLE » La Loire, hier, aujourd’hui, demain » à Orléans en 1997 – Edit. Naturellement -1998.

BERRY (Lucas) – Projet de métropole-jardin – leçons d’une expérience – Cycle de conférences du Département Aménagement 2007-2008 – « Le projet et la grande échelle » – Université François Rabelais – Tours – 2007.

Martin-HALAIRE (Guillaume) – Depuis la Métropole-Jardin – 1968-1977 – Chronique d’une vision métropolitaine du Val-de-Loire – mémoire de recherche – DSA projets urbains – Ecole d’architecture Paris La Villette – 2010.

BERRY (Lucas) – Le projet de métropole jardin entre Orléans, Blois, Tours. – SGAR – 2002.

TOUBLANC (Monique), LUGINBUHL (Yves) – La vallée de la Loire : de l’innovation paysagère à la mise en patrimoine – Travaux de l’OREALM cités dans l’article – Revue 303, Arts, recherches, créations – N° 121 spécial « Val de Loire – Patrimoine mondial » – 2012

THIBAULT (Serge), VERDELLI (Laura) – Article « La Métropole Jardin, un projet urbain régional jamais officiellement abandonné » – UMR 6173 – CITERES CNRS – Tours – 2012

PDD2 – Paysage et Développement Durable – Séminaire de lancement – Tours – dont :

DAUVERGNE (Pierre), BERRY (Lucas) – La composante paysage dans le projet de Métropole Jardin de l’OREALM – Les suites à l’OREAC et au SGAR – 2012.

LUGINBÜHL (Yves) – « La mise en scène du monde – construction du paysage européen » Les travaux de l’OREALM sont cités en pages 313 et 314 – Editions du CNRS – 2012.

VOISIN lolita – Thèse à l’université François Rabelais à Tours – « La mobilisation du paysage par les acteurs publics locaux, un enjeu stratégique de territorialisation ? Réflexions en Loire Moyenne : Blois, Nevers, Saumur – 2013.

BERRY (Lucas) – « La Métropole Jardin » – dans « 250 Lieux – Personnages – Moments – Patrimoine en Beauce, Berry, Gâtinais, Perche, Sologne, Touraine » sous la direction de Pierre ALLORANT, Jean GARRIGUES, Alexandre BORRELL. Presses universitaires François Rabelais de Tours – 2018.

CALLENS Alexandre, DEBAERLE Denis, POUSIN Frédéric – Carnet de recherche Plan paysage. Séminaire 6 – L’OREALM et la Métropole jardin – 2020

_ANNEXE

LA RENCONTRE DES CALDER

Un souvenir particulier et inoubliable :

(Septembre 1969).

Jean Claude DROUIN, architecte-urbaniste, responsable de l’Atelier d’urbanisme de l’Agglomération Tourangelle a invité l’équipe de l’OREALM à visiter le « Grand atelier » de l’artiste américain Alexandre CALDER (1898 – 1976). C’est en 1962, que ce bâtiment a été conçu et réalisé par Jean Claude DROUIN. En effet, il a conçu et réalisé cet atelier sur le versant de la vallée de l’Indre à PONT DE RUAN. L’équipe était représentée par son directeur, Donatien de SESMAISONS, Pierre FALAISE, Luka SVAJBERIC, et moi-même. Avec Jean Claude DROUIN, sa femme Catherine (fille de Jean PROUVE), nous rencontrons le couple CALDER, Louisa et Alexandre dans son nouvel atelier, et parcourons le terrain et les terrasses attenantes en balcon sur la vallée de la Manse. Outre des œuvres, dont des mobiles, des peintures dans l’atelier, c’est en nombre, que les stabiles et stabiles-mobiles sont installés en extérieur. Puis, nous sommes accueillis dans leur maison, ou « Atelier des gouaches » à SACHE.

La terrasse de l’atelier donnant sur la vallée de l’Indre.

Dans l’atelier : gouaches, stabiles avec, J. Cl. DROUIN en conversation avec Alexandre CALDER.

Avec Lukas SVAJBERIC.

Avec grande chance, dans sa maison à Saché, nous y découvrons, dans le coin d’une pièce, son œuvre célèbre, « Le cirque » conçu et réalisé entre 1926 et 1931. Il en existe deux films animés par Calder lui-même.

Puis, les CALDER nous ont fait visiter le village médiéval en tuffeau de CRISSAY-SUR-MANSE en cours de restauration.

A Crissay-sur-Manse, de gauche à droite et de dos, Pierre FALAISE, Louisa CALDER, les DROUIN, Donatien de SESMAISONS, Pierre DAUVERGNE, et Alexandre CALDER.

Clichés de Pierre Dauvergne, sauf la dernière, qui est de Lukas SVAJBERIC. Ils ont été adressés en 2012 à la « Calder Foundation » sise à New York.

___________________________________