Chapitre 4 – Retour – Chapitre 6

Chapitre 5

Pour une histoire du Centre National d’Étude et de Recherche du paysage (CNERP)

(1972-1979)

Version du 30 12 2018

Membres du CNERP, Yves Luginbühl et Pierre Dauvergne retracent un moment fondateur de l’histoire de la pensée du paysage en France.

Au regard de ce qu’a représenté le paysage dans l’histoire des relations des sociétés à la nature et à l’aménagement du territoire, l’histoire du Centre national d’Étude et de Recherche du paysage (1972-1979), le CNERP, pourrait paraître dérisoire. Le terme paysage apparaît en effet pour la première fois dans les Provinces Réunis, c’est-à-dire l’actuelle Hollande, en 1462 sous le mot « Lantscap », avant l’équivalent français dont la première occurrence connue date de 1549. Les diverses dates d’apparition du terme dans les autres langues s’éparpillent sur une durée de presque deux siècles et demi si l’on admet que le terme espagnol ne voit le jour qu’en 1708, selon l’Académie Royale d’Espagne.

Dès son origine, le terme est lié à l’aménagement du territoire, bien que certains spécialistes aient voulu voir en lui un mot du seul domaine artistique, la peinture de paysage, qui émerge chez les maîtres flamands. Pourtant, des manifestations picturales du paysage sont reconnues bien avant, notamment dans certaines fresques des villas romaines, et dans la célèbre fresque d’Ambrogio Lorenzetti peinte sur les murs du Palais ducal de Sienne en 1338 ; mais alors, le terme équivalent à paysage n’existait pas dans les langues correspondantes (le mot paesaggio apparaît en 1552, calqué sur le terme français bien que le dictionnaire Robert ait affirmé longtemps que c’était le terme italien qui avait inspiré le français).

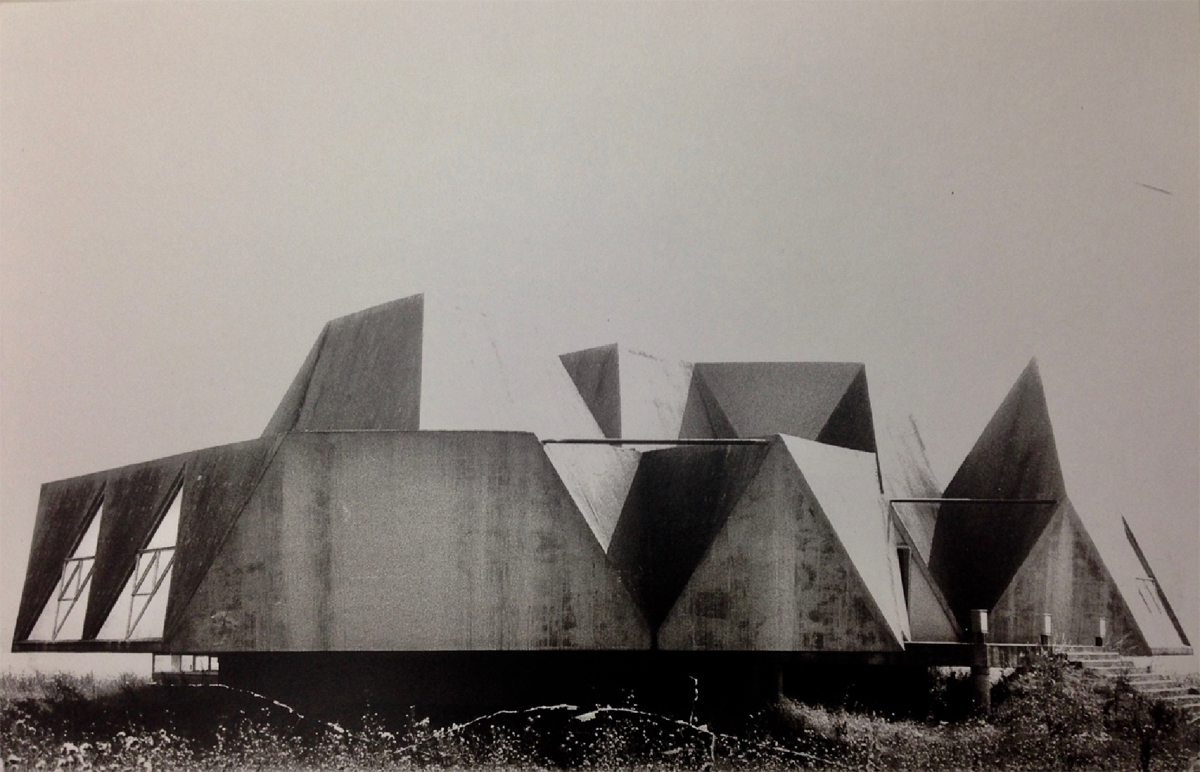

Le CNERP à Trappes (Yvelines) dans les locaux d’une unité pédagogique parisienne d’architecture.

Pourquoi une histoire du CNERP ? Le contexte

Cette histoire sémantique pourrait sembler éloigner le sujet de cet article de son objet fondamental : il n’en est rien, dans la mesure où la somme des connaissances acquises lors de la création du CNERP n’était pas encore d’une ampleur suffisante pour fonder une ou des théories du paysage. Or, le CNERP doit son existence à cette histoire et il paraît essentiel de le rappeler. Pourquoi alors se consacrer à l’histoire de cet organisme qui vit le jour en 1972, après presque cinq siècles de pratiques d’aménagement des territoires, de réalisation de jardins dans tous les pays du monde, et de production d’une immense quantité de toiles représentant le paysage, dont certaines atteignent des sommes vertigineuses lors de ventes aux enchères ?

Pour les auteurs de cet article, l’objectif visé ici est une manifestation nécessaire de mémoire collective envers les jeunes générations de paysagistes et de chercheurs en paysage. Passer sous silence cette histoire serait oublier des milliers d’heures de réflexion, des débats parfois enflammés ou polémiques sur ce qui fait, finalement, le cadre de vie des populations de la planète. Car il s’agit bien de cela : loin de réserver la question du paysage à son unique protection, lorsque le paysage n’est conçu qu’en tant que sites remarquables ainsi que le défendent les lois de 1906[1] et 1930[2], les auteurs de ce texte souhaitent raviver un ensemble de questions que leur communauté s’est posée dans le cadre d’un formidable mouvement de transformation des paysages aussi bien français que mondiaux à la fin du XXe siècle.

Le CNERP doit son existence à un processus qui s’est amorcé bien avant sa date de création. Il n’est pas inutile de rappeler que dès le XIXe siècle, certaines personnalités ont déjà pensé le paysage dans leurs œuvres. À commencer par Alexander von Humboldt, explorateur et botaniste allemand qui parcourut le monde et surtout l’Amérique du sud de 1799 à 1803 pour comprendre la répartition des espèces végétales sur la planète ; certes, le savant allemand, membre de l’Académie des Sciences de la France, est un naturaliste passionné par la flore et la faune, mais dans ses récits, il est clair qu’il est fasciné par la beauté de la nature et des paysages. On pourrait dire qu’il est l’un des premiers à décrire les paysages qu’il a contemplés lors de ses expéditions.

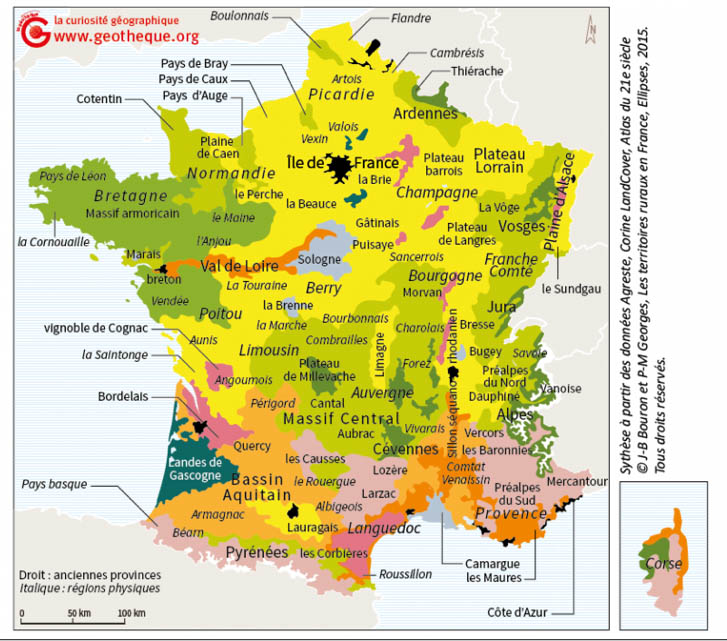

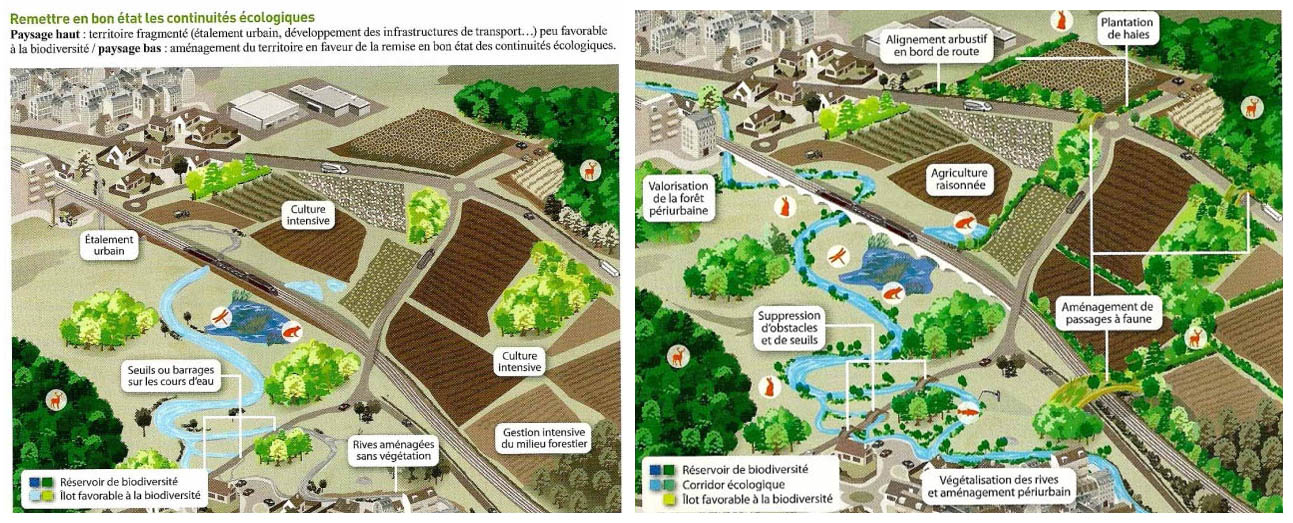

Un peu plus tard encore, Elisée Reclus, célèbre anarchiste emprisonné pour avoir milité lors de la Commune, écrit en 1866 un article intitulé « Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes »[3]. Il amorce un point de vue sur le paysage qui ne sera conceptualisé que bien plus tard, lorsque la Convention Européenne du Paysage sera adoptée en octobre 2000 à Florence par 18 Etats membres du Conseil de l’Europe et aujourd’hui ratifiée par 38 de ces Etats : « La nature que le Français comprend le mieux et qu’il aime le plus à regarder, c’est la campagne doucement ondulée dont les cultures alternent avec grâce jusqu’à l’horizon lointain des plaines (…) Partout l’homme qui contemple cette scène voit des marques de l’industrie de ses semblables : la nature, façonnée par le travail, s’est humanisée pour ainsi dire, et le spectateur aime à se retrouver lui-même dans l’œuvre commune. ». Ici, c’est l’expression « œuvre commune » qui doit retenir l’attention car elle renvoie au cadre de vie élaboré par tous les acteurs du paysage et qui se retrouve sous le terme « paysages du quotidien » présent dans l’article 2 de la Convention Européenne du Paysage. Là se situe l’enjeu fondamental du sens du terme paysage alors que dès les années 1960, certains spécialistes s’alarment de l’étalement urbain et de la prolifération des lotissements, de la construction de nombreuses infrastructures, des stations balnéaires ou hivernales, des centrales nucléaires, de la disparition du bocage, des lignes à haute tension, etc.

Les premières dispositions réglementaires ont donc pour objectifs de rationaliser l’occupation du sol : c’est notamment la Loi d’Orientation Foncière (LOF) de 1967 qui institue les POS et les SDAU[4]. Mais ces documents législatifs ne règlent pas la qualité des paysages : ils ne font que tenter de répartir les activités sociales et économiques dans l’espace, à diverses échelles.

Le Service Central d’Aménagement et d’Urbanisme (STCAU), existant de 1967 à 1969, dépendant de la Direction de l’Aménagement Foncier et de l’Urbanisme (DAFU), du ministère de l’Equipement et de l’urbanisme (MEL) a été mis en place pour mettre en application la Loi d’Orientation Foncière. Dans ce but, dans le même temps, une administration territoriale technique se met en place et se renforce : les Directions Départementales de l’Equipement (DDE) et les Groupes d’études et de programmation (les GEP). Ces services étaient pour la plupart dirigés par de jeunes Ingénieurs des Travaux Publics. Sont également mis en place les Services Régionaux de l’Equipement (SRE). Le STCAU a été créé afin de les aider dans leurs nouvelles tâches par des assistances techniques, méthodologiques, documentaires, il a été structuré autour de groupes d’études et de recherches thématiques, comme le Centre de Documentation sur l’Urbanisme (CDU), et le Groupe de travail « Relations Ville Campagne ».

Ce groupe était dirigé par Rémi Pérelman, ingénieur agronome. Il était composé d’une petite équipe interdisciplinaire : Colette Sauvant, géographe, Florence Marot, sociologue, Claude Lelong, architecte à mi-temps, chercheur au CDU, et Pierre Dauvergne, paysagiste DPLG. Le STCAU a fait appel à des conseillers pour le paysage ou à des consultants : Jacques SGARD, paysagiste DPLG et urbaniste, et Bernard LASSUS plasticien coloriste, puis Charles ROSSETTI, ingénieur écologue, François BRUN, Denis POUPARDIN, Sané de PARCEVAUX, et Jean-Pierre DEFFONTAINES, agronomes, tous issus de l’INRA.

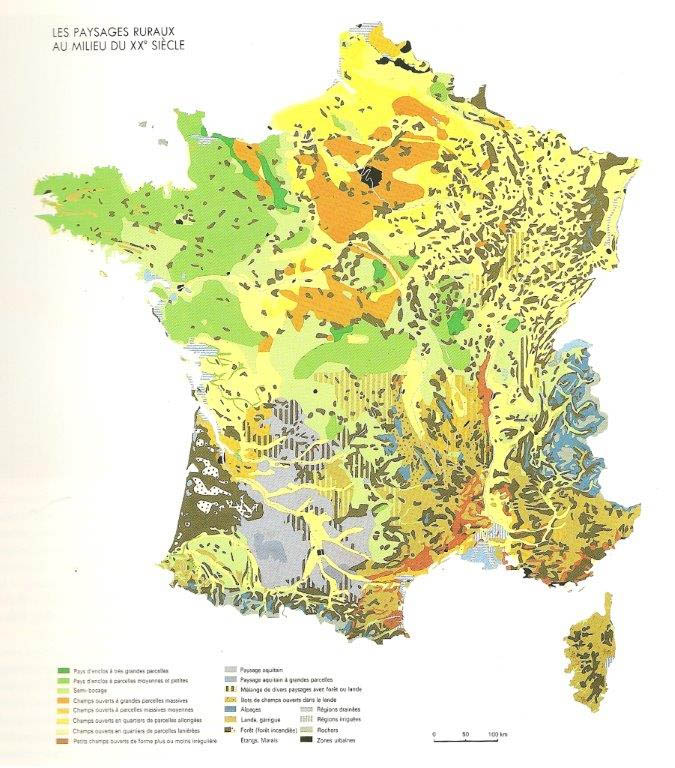

Cet organisme a publié de nombreuses notes techniques à l’adresse des équipes d’urbanisme sur le terrain. Ces notes sont baptisées « notes violettes » en raison du contraste qu’elles offrent par rapport aux documents habituels. Par ailleurs, le Centre de Documentation de l’Urbanisme, le CDU a édité en particulier le « BULLDOC ». Le Groupe Relations Ville Campagne a été très productif en notices violettes sous l’intitulé « les éléments principaux du site ». C’était le refus de l’idéologie de la table rase : sur un espace donné, il ne pouvait être question de tout urbaniser, car le paysage existe matériellement ; un plan n’est pas un espace vide, il y a toujours un élément concret du paysage ; ce principe s’adressait surtout aux DDE. Ainsi, de 1967 à 1970, les notes ont balayé la quasi-totalité des éléments physiques et naturels des sites, dont les exploitations agricoles, la bioclimatologie, la géomorphologie, la géologie, l’hydrologie, etc.

Dans cette période d’effervescence autour de l’émergence du paysage en tant que concept de l’aménagement et du territoire, de nombreuses notes sur divers sujets ont été publiées : en particulier des notes sur la végétation (1968) et la forêt (1969) par Pierre Dauvergne associé à des Ingénieurs du GREF, comme Mrs CLAUZURE conseiller technique auprès du Préfet de la région parisienne, et LASSEIGNE, du département tourisme, chasse et pêche à la Direction Technique de l’ONF[5]. Ces deux notes d’information accompagnaient en particulier la politique du ministre Albin CHALANDON, qui souhaitait développer l’urbanisation dans les massifs forestiers[6], ainsi qu’autour de plans d’eau, afin de « rapprocher les français de la nature »[7]. Une note sur l’expérience des Pays-Bas en matière d’environnement et d’aménagement a également été diffusée ; il faut préciser que les Pays-Bas étaient en avance sur ces questions et en particulier sur celle du paysage. Une note sur le « Paysage » était prévue également. La première étude générale recensant les diverses approches du paysage, principalement à l’étranger, et proposant des axes d’action, a été produite par les bureaux d’étude CINAM-SCAUE lancée par la DAFU – « La mise en valeur et la protection des paysages – De la protection des paysages à la mise en valeur du milieu de vie ». Cette recherche a été menée à la demande de Paul Dufournet, architecte, Inspecteur Général de la Construction. Jean Zeitoun, polytechnicien, l’un des membres de l’équipe, a publié un long article sur « La notion de paysage »[8].

Les années 1960 sont particulièrement fécondes en ce qui concerne le paysage et surtout 1968, année de renouveau des publications sur le paysage, notamment par Georges Bertrand, géographe et naturaliste, qui publie un article : « Le paysage, science diagonale » ; suivent des articles de Roger Brunet, « Analyse des paysages et sémiologie, Eléments pour un débat »[9], de Gilles Sautter, « Le paysage comme connivence »[10], et de bien d’autres. La communauté des géographes renoue avec la question négligée de paysage alors qu’elle avait été auparavant fortement analysée par de grands noms de la géographie, comme Paul Vidal de la Blache (le paysage comme produit de la relation des sociétés à la nature) ou Jean Brunhes.

Dans le même temps, le Centre de documentation livrait un numéro de son bulletin, dénommé le BULLDOC. Il comprenait deux articles principaux, très remarqués, mais guère apprécié par la hiérarchie (DAFU et Cabinet du ministre) : de Jacques Dreyfus « Les ambigüités de la notion d’environnement » (critique de la politique d’environnement), et de Bernard Lassus, « Les habitants face aux structures dans la création du paysage urbain.

Le STCAU était une véritable plaque tournante pour échanger connaissances, expériences avec les équipes de terrain, et vice versa. Ainsi, le groupe relation ville campagne a animé le Club des paysagistes d’OREAM, avec la participation du responsable de l’environnement de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, l’APCA : Jacques Sgard (Nancy-Metz-Thionville, et Aix-Marseille-Fos), Michel-François Citerne (Nancy-Metz-Thionville), Jean Challet et Pierre Mas (Nord – Pas de Calais), Michel Viollet, (Nantes-Saint-Nazaire). Ces échanges étaient nécessaires dans cette période, où tous les spécialistes étaient confrontés à des échelles et à des questionnements totalement nouveaux, en particulier la protection et l’aménagement des espaces agricoles, et des projets de « ceintures vertes », « coupures vertes », « coulées vertes », … dans les aires urbaines.

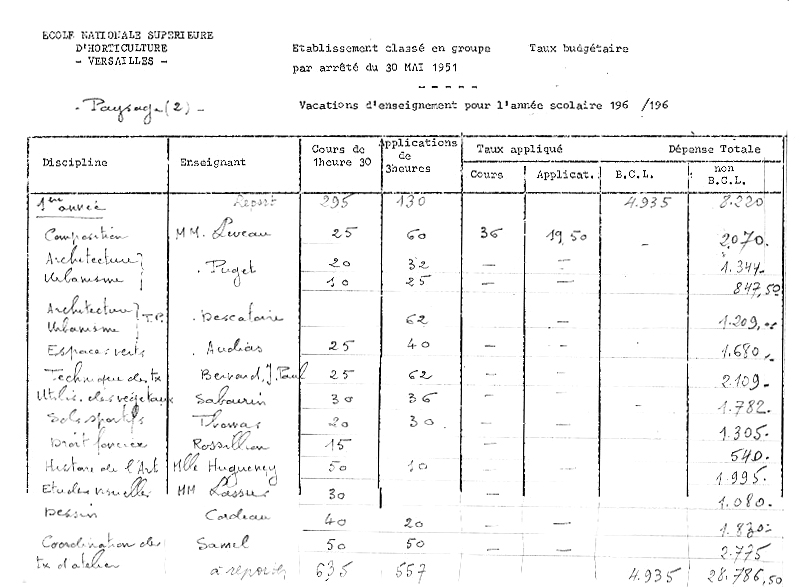

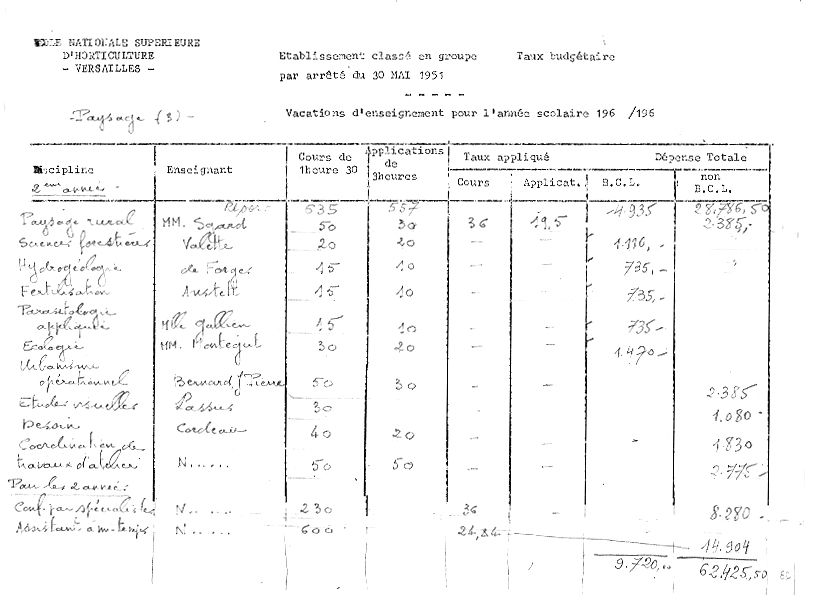

Les évènements de mai 1968 ont eu des conséquences sur le processus de développement des études et analyses du paysage en France : le STCAU a été en grève et en assemblée générale durant plusieurs semaines, et des motions ont fait la une des Revues d’Urbanisme au plan international. Le gouvernement n’a pas apprécié et, à partir de 1969, le STCAU a été démantelé en douceur. En marge des activités du groupe « relations Ville Campagne », de nombreux intervenants se sont mobilisés pour agir et poursuivre la défense des idées de paysage, et tout particulièrement pour demander la création de formations de professionnels, sachant que le ministère de l’Agriculture avait l’intention d’arrêter la Section du Paysage et de l’Art des Jardins (SPAJ) de l’ENSH.

Quelques repères à retenir :

1967 – 1970 : LE G.E.R.P. GROUPE D’ETUDE ET RECHERCHE SUR LE PAYSAGE est mis en place, et dans le même temps :

1969 – 1974 : L’OREALM, ORGANISATION D’ETUDES D’AMENAGEMENT DE LA LOIRE MOYENNE, où travaille le paysagiste Pierre Dauvergne ,

1968 – 1975 : L’ASSOCIATION PAYSAGE, préfigurant le CNERP, est créée :

Douze fondateurs se réunissent dont : Jacques Sgard, paysagiste-urbaniste, Président, Bernard Lassus, plasticien, Vice-Président, Rémi Pérelman, ingénieur agronome, Secrétaire général, Pierre Dauvergne, paysagiste DPLG, Secrétaire, Paul Clerc, paysagiste, du bureau d’étude PAYSA, Trésorier. Autres Membres : Jean Challet, paysagiste DPLG et urbaniste à l’OREAM Nord, Charles Rossetti, ingénieur écologue, Claude Auber, architecte, directeur adjoint du STCAU, Clauzure, ingénieur forestier, conseiller technique auprès du Préfet de la région parisienne, Jean-Pierre Deffontaines, ingénieur agronome-géographe à l’INRA, Olivier Dollfus géographe, et Paul Rendu, sociologue au Centre de sociologie urbaine, le CSU. Il s’agit d’un regroupement de disciplines variées pour aborder les questions de paysage dans toute leur ampleur, et en cela, bien au-delà des questions esthétisantes et protectionnistes, qui ont cours à cette époque.

En 1971, lors de la création du premier Ministère chargé de l’Environnement par Robert Poujade (1971/1974), l’association PAYSAGE lui fait part de ses préoccupations et propositions, soit de mettre en place une formation au « paysage d’aménagement » pour des professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme. Le Ministre, qui avait besoin d’asseoir son autorité le plus vite possible, donne son accord au projet de l’association, car il pouvait être mis en place très rapidement. Ainsi, l’association est chargée par le Ministère de l’environnement de créer un cycle d’un an pour une formation expérimentale au « paysage d’aménagement » destinée à des professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme, et pour développer la recherche. Ce cycle a été mis en place en 1972. En 1973, le Ministre prend publiquement position dans Le MONDE du 22 septembre 1973 par un article en pleine page, intitulé « Vie et mort des paysages – Les pouvoirs publics peuvent-ils sauver les sites ? »[11]. L’association s’installe dans des locaux 45, rue de Lisbonne à Paris. La première promotion de quinze professionnels a été prolongée d’un an. Le bilan étant jugé très positif, ce cycle a été reconduit durant trois années. Il est animé par le Groupe d’Orientation Pédagogique et scientifique (GOPS),

Serge Antoine, du Haut Comité de l’Environnement, suggère au ministre la création du cycle de formation au paysage, projet qu’il connait, et qui de son point de vue, est mûr pour sa mise en œuvre. D’autre part, ce projet contribuerait à la formation de personnels compétents pour les futures politiques du ministère, et ses nouvelles structures administratives décentralisées. Le 2 novembre 1971, un Conseil Interministériel charge l’association PAYSAGE de mettre en place un cycle professionnel annuel sur « le paysage d’aménagement ». Grâce à une subvention du Ministère, le cycle est installé le 16 novembre 1972. Une petite équipe auprès de Rémi Pérelman prépare le cycle : Sarah Zarmati, Charles Rossetti et Pierre Dauvergne, puis est mis en place le GOBS, avec la participation de membres de l’équipe plus Jacques Sgard et Bernard Lassus. Les stagiaires font acte de candidature après parution d’annonces dans la presse, ou par connaissance de l’existence du cycle, notamment par les GERP et la SPAJ (section du paysage et de l’art des jardins de l’ENSH de Versailles). Ils sont recrutés après entretien avec un jury. Il est veillé à la constitution de promotions équilibrées entre paysagistes et les autres disciplines. De 1973 à 1974, Pierre Dauvergne est chargé de mission pour mettre en place l’« Appui Technique » aux Ateliers Régionaux des Sites et Paysage (ARSP), puis aux Directeurs Régionaux de l’Environnement (DRE), deux nouvelles structures de l’Administration. De 1972 à 1976 : quatre cycles longs interdisciplinaires de formation professionnelle au paysage (post 3ème cycle) se déroulent durant cette période. Le Groupe d’Orientation Pédagogique et Scientifique, rassemble Jacques Sgard, Bernard Lassus, Charles Rossetti, Jean Challet, Jacques Montégut, Michel Macary, Pierre Dauvergne et d’autres intervenants ponctuels.

En 1975, l’Association PAYSAGE laisse la place à une association (loi 1901) qui devient le support du CENTRE NATIONAL D’ETUDE ET DE RECHERCHE DU PAYSAGE (CNERP), structure plus pérenne. Elle poursuit le cycle de formation jusqu’en 1976.

Le CNERP : CENTRE NATIONAL D’ETUDE ET DE RECHERCHE DU PAYSAGE.

Après les deux premières années, le cycle de formation est institutionnalisé au sein du CNERP le 31 mars 1975 par le Ministre de la Qualité de la Vie, André JARROT, à Trappes près de Versailles, dans les locaux d’une antenne pédagogique d’une école d’architecture parisienne. Il reste une association, mais comporte un Conseil d’Administration interministériel, présidé par Pierre de la Lande de Calan de la Fondation de France[12]. Le CNERP est confirmé par le Ministre André FOSSET le 27 avril 1976. Mais, à l’issue de l’Assemblée générale du CNERP du 24 janvier 1979, le Ministre Michel d’ORNANO décide de fermer le CNERP.

De gauche à droite, Alain Levavasseur, Janine Grégoire, Yves Luginbühl, …, Jean-Pierre Boyer, Sarah Zarmati, Pierre Dauvergne, Viviane (secrétaire du CNERP), Rémi Pérelman,…, Philippe Robichon, Alain Sandoz, Bernard Fischesser, Claude Bassin-Carlier.…, 1974.

Les missions du CNERP et ses réalisations

Les missions du CNERP comprenaient :

- Les études et la recherche

- La documentation

- La conception et la diffusion de documents d’information, la mise en place de session de formation.

- La formation proprement dite de « paysagistes d’aménagement », expression qui mérite que l’on s’y arrête un moment.

Toutes ces missions ont été assurées, plus ou moins. La formation des paysagistes d’aménagement n’a duré que 5 années, c’est-à-dire 4 cycles de formation. La documentation a bien fonctionné avec le recueil de nombreux ouvrages, articles, rapports grâce à la ténacité de Sarah Zarmati assistée plus tard de Claudine Zysberg et de Nicole de Gouttes ; y participent également Alain Sandoz et Luc Voyenne qui s’occupe des « Nouvelles du Paysage », lettre d’information sur l’actualité du paysage. De nombreux documents d’information ont été réalisés, avec la mise en place de sessions de formation pour les cadres et techniciens des administrations concernées. L’équipe des études et de recherche, dirigée par Pierre Dauvergne, recruté le 31/01/1975 à cet effet, produit des études de paysage un peu partout en France avec l’aide des stagiaires devenus chargés d’étude. La recherche reste cependant une activité plutôt marginale.

À partir de 1975, la direction est assurée par Rémy Pérelman et un secrétariat assuré par diverses personnes qui se sont succédées au cours du temps. Le cycle de formation professionnelle au paysage d’aménagement comprend des séminaires animés par un groupe d’enseignants comportant Jacques Sgard, Bernard Lassus, Charles Rossetti, Rémi Perelman. D’autres enseignants participent également à l’enseignement comme Michel Macary, architecte, Jean Challet, paysagiste, Jacques Montégut, écologue, Pierre Dauvergne. Les séminaires portent sur des sujets divers, comme la poly-sensorialité du paysage, l’apprentissage de nouvelles sensations sensorielles avec l’écoute de musiques contemporaines (le compositeur Pierre Mariettan), les approches philosophiques de la sensorialité, la démarche écologique, la question du changement d’échelle, l’apprentissage de l’analyse des photographies aériennes, etc. Plusieurs voyages furent organisés pour la première promotion : autour de Fos-sur-Mer, au moment de la constitution du grand aménagement du terminal pétrolier et la découverte de l’étang de Berre, une journée au BRGM à Orléans pour découvrir les capacités du microscope électronique, notamment.

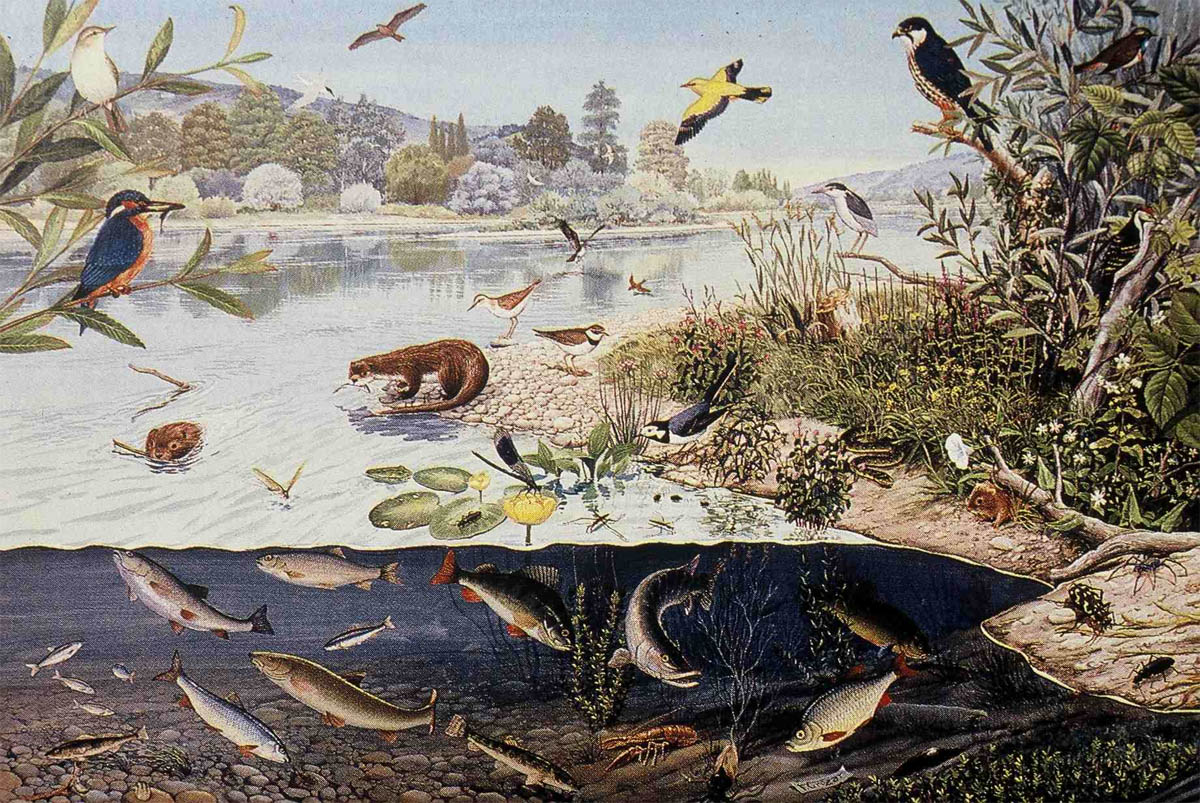

La présentation de la première étude sur le paysage à l’échelle de l’aménagement du territoire, en vallée de la Loire, est réalisée par l’OREALM et une équipe de jeunes paysagistes sous la direction de Pierre Dauvergne, avec des phyto-sociologues du Centre d’études phytosociologiques et écologiques (CEPE),un laboratoire du CNRS à Montpellier. Cette étude, publiée sous le nom « Le paysage rural et régional » a été l’occasion de découvrir l’approche poly-sensorielle et les méthodes de diagnostic paysager, d’évaluation des évolutions des paysages, et l’intégration des propositions dans les documents d’urbanisme tels que les POS et SDAU.

Les stagiaires ont participé à trois études de paysage à l’échelle de l’aménagement du territoire : l’étude paysagère du plateau de Valbonne-Sophia-Antipolis, l’étude paysagère d’un périmètre dans le Parc naturel régional d’Armorique autour de la commune du Faou, et l’étude de paysage d’un axe routier en Champagne.

Plus précisément, le CNERP s’est organisé selon les activités suivantes :

- Le Centre de Documentation du Paysage, dirigé par Sarah Zarmati, réunira plusieurs milliers d’ouvrages et de publications diverses. Il a réalisé des bibliographies, des notes et des recherches documentaires.

- La cellule audiovisuelle, dirigée par Yves Luginbühl, assisté de Jean Pierre Boyer et Pierre Vantouroux ,a constitué une diathèque et réalisé des documents audiovisuels de sensibilisation au paysage. Cette cellule concevra les maquettes des publications du CNERP.

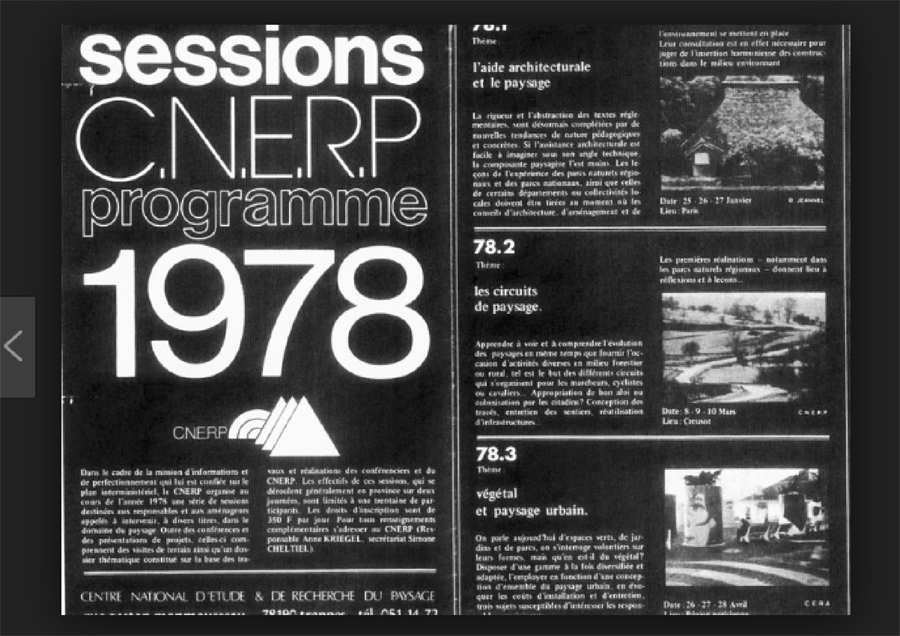

- La cellule de la Formation Continue animée par Anne Kriegel a animé de nombreuses sessions de formation continue à l’adresse des milieux professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme. Voir par exemple le programme de l’année 78.

- Le groupe d’étude, de recherche et d’expérimentation :

Avant la mise en place du groupe, l’Appui Technique (1973-1975) animé par Pierre Dauvergne, a fonctionné principalement auprès des Chefs des Ateliers Régionaux des Sites et Paysage (ARSP), puis des Directeurs Régionaux de l’Environnement (DRE). Par ailleurs, Alain Mignard, paysagiste, a été recruté temporairement en 1973-1974 et mis à disposition de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Ville Nouvelle du Vaudreuil. À partir de 1975, Pierre Dauvergne est recruté au 31/01/1975, en tant que directeur d’étude responsable de l’équipe des études, recherches et expérimentations. L’équipe est rapidement constituée principalement par des professionnels issus des cycles de formation du CNERP dont : Alain Levavasseur, paysagiste DPLG, Marie Noëlle Brault, paysagiste DPLG, Zsuza Cros, paysagiste hongroise, Jean Pierre Saurin, paysagiste DPLG, Jean Rémy Nègre, architecte-urbaniste. S’y joindront d’autres membres de l’équipe : Marie Claude Diebold, géographe, Claude Bassin-Carlier, ingénieur écologue, Janine Grégoire, secrétaire. Il était fréquent que des travaux mobilisent des membres de plusieurs unités en même temps. Selon le Centre de Documentation, de 1973 à 1977, 127 rapports d’études, ou de recherches sont réalisés par les équipes du CNERP (7 en 1973, 24 en 1974, 28 en 1975, 34 en 1976 et 34 encore en 1977). À l’analyse de ces listes il est possible de recenser les thèmes qui préoccupaient le Ministère et ses services. En effet, la quasi-totalité de celles-ci correspondent à des commandes du Cabinet et des services centraux. Les contrats étaient négociés par Rémi Pérelman. Certains constituaient des formes de subvention publique de fonctionnement au CNERP.

Désormais, il faut se pencher sur les apports du CNERP non seulement au domaine du paysage lui-même, mais également aux paysagistes et à la recherche sur le paysage.

Les apports du CNERP

Le premier apport a sans doute été une nouvelle manière d’aborder le paysage en lui donnant une dimension sensible. Cependant, celle-ci se résumait à la poly-sensorialité, surtout centrée sur la vue ; c’est cette sensorialité qui a été présente dans l’étude des paysages de la Loire moyenne réalisée par l’OREALM. Elle se traduisait par des schémas de vues sur les éléments du paysage, et des coupes de la vallée notamment. La question des sensibilités sociales aux paysages n’était pas vraiment évoquée. Elle viendra plus tard, lors du premier appel d’offres de recherche engagé par la Mission de la Recherche Urbaine en 1983. Une tentative eut lieu pourtant dans une étude effectuée sur la vallée aval de la Loire, mais elle n’aboutit pas totalement. L’intérêt pour cette sensibilité est cependant précurseur des nombreuses recherches qui ont commencé dans les années 1980 avec les notions de représentations sociales des paysages et qui ont marqué profondément un renouveau des approches paysagères ; ces représentations sociales ont été au cœur de toutes les recherches réalisées dans le cadre des programmes scientifiques engagés ensuite au ministère chargé de l’environnement[13].

Cet apport s’est accompagné d’une réflexion globale sur les dimensions matérielles et immatérielles du paysage, qui ne virent leur aboutissement que plus tard, avec les recherches conduites dans les programmes scientifiques évoqués ci-dessus. Mais cette réflexion avait permis d’engager un débat qui se cristallisera en 1991 lors du colloque organisé par Bernard Lassus, Augustin Berque, Alain Roger, Pierre Donadieu, Lucien Chabason et Bernard Kalaora au Centre Georges Pompidou et intitulé « Au-delà du paysage moderne »[14]. C’est lors de ce colloque que les participants ont d’une certaine manière entériné la fin de l’esthétique du pittoresque et du sublime qui avaient déjà été critiqués dans les séminaires du CNERP.

Le second apport a concerné les méthodologies d’analyse des paysages. Alors que celles-ci s’appuyaient principalement sur l’étude de l’occupation des sols à l’aide de données statistiques quantitatives, notamment chez les géographes, les enseignants du CNERP ont développé des approches qualitatives fondées sur des analyses sensibles. Les études précédentes qui utilisaient ces données des recensements de la population ou de l’agriculture étaient critiquées pour leur « froideur » qui ne rendait pas compte des sensibilités aux paysages. L’étude de l’OREALM fit figure de pionnière, en mettant en œuvre la dimension sensible. C’est d’ailleurs cette méthode qui fut appliquée dans les études du CNERP, non seulement à Sophia Antipolis, mais aussi au Faou. Puis dans les autres études qui suivirent, la même méthode fut également mise en œuvre. Notamment dans l’étude du Plan d’Aménagement Rural de l’Argonne, lieu des terribles combats durant la Grande Guerre de 1914/18.

La formation des ingénieurs du Centre d’Etude du Réseau de Transport (CERT) d’Electricité de France) (EDF)[15]. Ainsi, la totalité des ingénieurs du CERT, ont participé à une formation exemplaire sur plusieurs années. Ces ingénieurs, dits les « lignards » étaient responsables des tracés des lignes à très haute tension et hautes tensions pour transporter l’énergie produite par les nouvelles centrales nucléaires. Les études se heurtaient à de fortes oppositions car les lignards élaboraient des tracés linéaires faisant fi des singularités géographiques. Parfois, les tracés évitaient des secteurs trop sensibles. Ainsi, le CNERP a été chargé de développer une culture du paysage chez ces lignards par des sessions courtes de formation, mais aussi par des exercices pratiques avec une maquette représentant le terrain. Au-dessus de celle-ci des caméras mobiles permettaient de visualiser et d’évaluer les simulations de tracé. Les lignards devaient justifier leur projet de tracé.

Les cadres des entreprises d’extraction des granulats ont aussi fait l’objet de sessions de formation. C’est ainsi qu’à partir d’une maquette de 5 m x 5 m conçue par Y. Luginbühl représentant la situation géographique de la confluence de la Seine et de l’Yonne a été réalisée et filmée en 16 mm avec la caméra d’Yves Luginbühl, assisté de Jean-Pierre Boyer et de Pierre Vantouroux, image par image afin de reconstituer l’évolution des paysages avec le développement des sablières et de l’urbanisation.

En 1977, une expertise éclair sur le projet d’implantation de la station de sports d’hiver de Barca dans la vallée d’Aspe, près du village d’Aydius. Elle a été réalisée pour le compte du Conseil Général des Pyrénées Atlantiques par Yves Luginbühl, Sarah Zarmati, Janine Grégoire et Pierre Dauvergne. Il était demandé d’évaluer le volume bâti dans le paysage et de mesurer l’impact de la voirie d’accès à créer. Cette expertise réalisée en un temps record est exemplaire de l’approche paysagère du CNERP, à la fin de son existence. Cette approche globalisante affiche une problématique en termes de développement et d’aménagement d’un territoire, bien au-delà des simples impacts visuels.

De 1973 à 1984, 12 années d’assistance à l’Etablissement Public d’Aménagement de la Ville Nouvelle du Vaudreuil (EPVNV) et à sa Cellule Environnement. Cette assistance correspondait à l’une des « 100 mesures pour l’environnement » puis a été inscrite dans le programme de la Délégation générale à la recherche scientifique et technique (DGRST). Ont été réalisées plusieurs études méthodologiques et recherches et assurée une présence au sein de la cellule ‘environnement du Conseil scientifique. Cet ensemble de travaux a été mené par le CNERP dans la durée, puis, à partir de 1979, par le service technique de l’urbanisme avec l’ENSP de Versailles nouvellement créée. Il comprenait un géographe, un sociologue, un acousticien, un hydrogéologue, un naturaliste pour la faune, et un paysagiste. Le conseil a particulièrement travaillé sur les dossiers d’impact des projets d’ aménagement:

- en 1974, l’étude paysagère du site de la ville nouvelle du Vaudreuil par Alain Mignard,

- en 1978, avec Alain Levavasseur recherche méthodologique pour l’établissement de palettes végétales des sites en voie d’urbanisation.

- de 1978 à 1980 : Recherche sur « la production, la gestion et l’appropriation des espaces extérieurs en milieux urbains nouveaux ». Recherche menée par Sarah Zarmati, Alain Levavasseur, moi-même avec les sociologues Maurice Imbert et Jean Charles Lagree du Centre d’Ethnologie Sociale et de Psychologie du CNRS, enfin avec Michel Gantier, photographe à l’EPAVNV.

Les 6 et 7 mai 1976, à Cabourg, présentation des résultats de l’étude sur « les approches paysagères ». Ce fut le séminaire « Paysage et Aménagement » de Cabourg. Le travail fut mené par Sarah Zarmati, Jean Pierre Saurin, Ssuzsa Cros, et Pierre Dauvergne. C’était une commande importante du ministère de la Qualité de la Vie (MQV). La restitution de l’étude s’est faite dans le Grand Hôtel de Cabourg devant une centaine de personnalités des différentes directions et services des ministères en charge des questions de sites, paysage et environnement.

1978 à 1981 – Préparation et exploitation du concours du parc départemental du SAUSSET pour la Société d’Economie Mixte du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis (la SODEDAT 93). Sous la Direction de de C. Bouzemberg, architecte-urbaniste, une équipe a été constituée avec, pour le CNERP : Alain Levavasseur, Claude Bassin-Carlier, et Pierre Dauvergne, pour l’Université de Paris Nord (Villetaneuse), le Professeur Sivignon, géographe, et pour le laboratoire d’économétrie de l’Ecole polytechnique, Robert Ballion, sociologue. Les propositions remises ont mis en évidence nettement les deux tendances conceptuelles du moment dont l’une, récente, qui s’est affirmée lors du concours. À ce titre, ce concours présente une certaine exemplarité, qui a d’ailleurs inspiré les responsables de la mission du parc de l’Etablissement Public d’Aménagement du Parc de la Villette.

L’apport à la recherche scientifique fut cependant marginal : il y eut bien deux réponses à un appel d’offres du CORDA, du ministère de la Culture, l’une sur les paysages de coteaux, conduite en Bourgogne par Yves Luginbühl et Rémi Pérelman, l’autre par Rémi Nègre. Mais elles n’aboutirent pas à des enseignements très déterminants, même si la première se poursuivit pour Y. Luginbühl, par une thèse de doctorat sur les valeurs attribuées aux paysages de la Côte viticole bourguignonne.

Sans doute le principal apport du CNERP a-t-il concerné les significations du paysage, en particulier la double dimension, matérielle d’une part et immatérielle d’autre part en ayant recours à ce qui avait été développé autour du « sensible ». Il est possible d’affirmer que tous les travaux qui ont été réalisés plus tard dans la communauté scientifique et dans celle des praticiens du paysage ont été marqués par les avancées du CNERP, même si celles-ci n’étaient pas toujours évoquées. Dans la sphère des administrations concernées par l’aménagement du territoire, il est certain également que ces avancées ont été significatives, notamment à la Mission Paysage devenue en 1993 Bureau des paysages. Il faut rappeler que la Mission Paysage a été composée dès sa création en 1979 de deux anciens stagiaires du CNERP, Yves Luginbühl et Anne Kriegel placés sous la direction de Lucien Chabason, au sein de la Direction de l’Urbanisme et des Paysages dirigée par Yves Dauge puis par Eudes Roullier. D’ailleurs, en 1993, Ségolène Royal a fait voter la première loi « Paysage » qui s’est inspirée indirectement des avancées du CNERP[16].

Un autre apport, enfin, a été déterminant pour l’avenir du paysage d’aménagement : celui d’avoir constitué une communauté de praticiens du paysage. Ils sont passés de l’échelle du jardin à celle du territoire habité et ont structuré la collectivité des chercheurs en un grand groupe opératoire sur les analyses des paysages grâce à une forte diversité de démarches et de résultats. Mais d’une certaine manière, le fait d’avoir contribué à la reconnaissance des paysagistes d’aménagement a conduit le CNERP à sa perte.

En 1975, la création de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles a provoqué la fin du CNERP : non seulement, de nombreux paysagistes, qui n’étaient pas passés par cet organisme, le considérèrent comme un concurrent à leurs propres agences libérales, mais, en outre, le CNERP connut une période de difficultés financières en raison de son mode de fonctionnement, fondé sur des contrats, sans subvention régulière qui aurait pu assurer sa survie. La composition interdisciplinaire du CNERP n’était sans doute pas non plus bien vue des paysagistes. En février 1979, le ministère de l’Environnement mit fin au CNERP. Ses agents partirent soit au Service Technique de l’Urbanisme, soit à la Mission Paysage, soit à l’Atelier Central de l’Environnement ; les autres suivirent une autre voie, en dehors des institutions publiques.

Les réunions périodiques des chefs des ateliers régionaux des sites et paysages (ARSP) à Trappes avec l’Appui Technique ont finalement été suspendues et rapatriées au ministère, ce dernier vivant mal l’influence des idées du CNERP sur ses jeunes services…sans compter avec les difficultés d’accès depuis la province. Avant la dissolution du CNERP, les agents entreprirent une grève. À la fin de 78, les personnels, une vingtaine de personnes, mènent une série d’actions pour défendre l’existence du CNERP, outil expérimenté dans le domaine du paysage, et bien sûr pour la défense de leur emploi. Avec le soutien de l’Union locale de la CGT, de nombreuses interventions sont menées. Deux parlementaires se mobilisent et posent une question orale tant à l’Assemblée Nationale, qu’au Sénat : Michel Rocard, député des Yvelines, Maire de Conflans-Sainte-Honorine, et Bernard Hugo, sénateur, maire de Trappes, Président de l’EPA de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les préoccupations des personnels sont prises en considération, comme l’intérêt de préserver l’expérience du CNERP, notamment lors d’une Inspection générale du Ministère. La création d’une nouvelle direction, celle de la Direction de l’Urbanisme et du Paysage (DUP), une grande première ! Et en son sein, la Mission du Paysage ! Le CNERP n’a pas été inutile, il pouvait laisser la place à une administration durable.

Aujourd’hui, le paysage s’est relativement bien imposé dans le domaine de l’aménagement du territoire. Il y occupe une place non négligeable et surtout dans les dispositifs participatifs à l’échelle locale ; il reste cependant assez loin au-dessous des enjeux actuels du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité. Par ailleurs, il signifie souvent pour les élus davantage protection plutôt qu’aménagement du territoire. En conséquence, il devient une contrainte plutôt qu’un atout. En outre, il est le plus souvent invoqué dans les opérations de tourisme qui devient ainsi l’une des activités économiques les plus attractives des collectivités territoriales. Pourtant, à l’échelle européenne, grâce à la Convention Européenne du Paysage, le paysage est fréquemment un facteur de développement économique et de bien-être social. Mais il reste du chemin à parcourir pour que l’idée de paysage devienne un objectif à part entière à côté du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité. Bien qu’il puisse, par la prise en compte des structures paysagères, pouvoir servir ces deux causes essentielles pour l’avenir de l’humanité et de la planète.

Au-delà du CNERP, les anciens stagiaires ont suivi des trajectoires différentes, les uns dans l’administration déconcentrée, d’autres dans le privé, d’autres encore dans la recherche ou dans des associations, des CAUE, etc. Chacun d’entre eux ont vécu l’expérience du CNERP d’une manière différente. C’est donc leurs témoignages individuels qui complètent cette brève histoire, mais qui apportent des enseignements essentiels pour comprendre le développement pionnier en France du « paysage d’aménagement ».

Yves Luginbühl et Pierre Dauvergne avec le concours de Pierre Donadieu, décembre 2018.

Voir également

Pierre Dauvergne, L’émergence du « paysage d’aménagement » en France, 1967-1985, Topia/Histoire et mémoire/Biographies, 2019.

Yves Luginbühl, Pour une histoire personnelle du CNERP, Topia/Histoire et mémoire/Biographies, 2019.

Zsuza Cros, paysagiste hongroise, ancienne élève du CNERP (1972-79), raconte sa carrière en France et en Hongrie. Topia/Histoire et mémoire/Biographies, 2019.

Notes

[1] Loi sur la protection des sites et monuments naturels de 1906 pour leur intérêt artistique, légendaire, scientifique et esthétique. Cette loi a concrétisé un long parcours de diverses personnalités françaises dont Prosper Mérimée et le Touring Club de France. C’est Charles Beauquier, député du Doubs qui fit voter la loi à la Chambre des Députés.

[2] Loi de 1930 sur les sites classés et inscrits remplaçant celle de 1906.

[3] Reclus Elisée, 15 mai 1866, « Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes », Revue des Deux Mondes, Paris.

[4] Cette loi permettait de mettre en œuvre les Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU), les Plans d’Occupation des Sols (POS), les Coefficients d’Occupation des sols (COS), la Taxe Locale d’Equipement (TLE), et les Zones d’Aménagement Concertée (ZAC).

[5] Note rééditée en 1971 par Rémi Pérelman.

[6] En effet, la LOF l’autorisait à condition de laisser ouvert au public les 9/10ème du massif urbanisé

[7] Voir les lotissements de maisons individuelles dites « Chalandonnettes »

[8 Zeitoun,1969, « La notion de paysage », in L’architecture d’aujourd’hui – N° 145.

[9] Brunet Roger, 1974, « Analyse des paysages et sémiologie, Eléments pour un débat », L’espace géographique, n° 2, pp 120-126, Paris.

[10] Sautter Gilles, 1979, « Le paysage comme connivence »- Hérodote (16), p. 41-66.

[11] Ce texte est intégré dans son ouvrage de 1975 « Le ministère de l’impossible ».

[12] Par ailleurs l’un des dirigeants de la Barclay’s Bank.

[13] Programmes de recherche : Paysage et Politiques Publiques, de 1998 à 2003, Paysage et Développement Durable, phase 1, de 2005 à 2010, Paysage et Développement Durable, phase 2, de 2010 à 2015, Paysage, Territoires, Transitions, à partir de 2015. Yves Luginbühl, membre du CNERP a été président des comités scientifiques de ces programmes.

[14] Le Débat (1991). « Au-delà du paysage moderne ». Paris, Gallimard, n° 65, mai-août.

[15] A noter, qu’EDF faisait partie du Conseil d’Administration du CNERP.

[16] LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d’enquêtes publiques (1